作者:斯蒂芬·肖杜安(Stephen Chaudoin),普林斯顿大学政治学博士;海伦·米尔纳(Helen V. Milner),普林斯顿大学威尔逊公共和国际事务学院教授、普林斯顿尼豪斯全球化与治理中心主任,目前研究重点为全球化发展;达斯汀·廷利(Dustin H. Tingley),普林斯顿大学政治学博士。

摘要:本刊曾收录的查尔斯·库普坎(Charles Kupchan)和彼得·特鲁博维茨(Peter Trubowitz)的一篇文章认为美国长期的自由国际主义外交政策取向已经因为国内日益加剧的党派斗争而严重衰弱。然而,通过重新分析支撑这些论点的理论逻辑,本文得出了一个不同的结论。国会的唱名投票、公众舆论、政策僵局和共同发起立法的数据并没有支撑两党合作在外交政策上已经衰落这一传统观点,各项数据也没有表明越南战争或冷战的结束对国内外交政策上的党派分歧产生影响。与其他文献的说法相反,这些数据显示,在外交政策上日益增长的国内政治分歧并没有消除美国外交政策中的自由国际主义倾向。自由国际主义将因为全球化的压力作为美国的大战略而持续存在。

要词:自由国际主义;外交政策;两党合作;党派纷争

文源:Stephen Chaudoin, Helen V. Milner and Dustin H. Tingley, “The Center Still Holds: Liberal Internationalism Survives”, International Security, Vol. 35, No. 1 (SUMMER 2010), pp. 75-94

收录:《大译编参》2021年第74期,总第74期,大外交智库外文编译评论组创办。

编译:蔡思怡,大外交智库外文编译评论员助理研究员,现就读于中国社会科学院大学国际关系学院;

审校:陈诗婷,大外交智库外文编译评论员助理研究员,现就读于安徽大学社会与政治学院;

再审:陈诗婷,大外交智库外文编译评论员助理研究员,现就读于安徽大学社会与政治学院。

编译精选

一、 导言

为回答“国内政治支持作为美国外交政策基础如何在时间上发生变化”这一问题,查尔斯·库普坎(Charles Kupchan)、彼得·特鲁博维茨(Peter Trubowitz)和其他学者于过去的文章中阐明,从二战以来就驱使着美国外交政策发展的两党间的自由国际主义联盟已经逐渐松散。日益凸显的党派分裂已经使这个联盟破裂并摧毁其在国际主义上的共识。库普坎和特鲁博维茨写道,“随着华盛顿的党派纷争愈演愈烈,两党对自由国际主义的共同支持也随之消亡。”伴随着这种认为党派纷争越来越多的论调,美国国内也出现了对“一致的”美国外交政策的悲观预测。

给自由国际主义下定义是很困难的。本文并不想参与有关自由国际主义定义的论战。本文基于主流学者使用该术语时的共识,采用如下的自由国际主义的定义。“自由国际主义”暗含外交政策的两个特点:一、与其他反孤立主义的国家接触;二、其议程包括“自由市场、国际制度、集体安全、民主社会、渐进式改革、共同解决问题、共享主权和法治”。相比于定义什么是自由国际主义,定义什么不是自由国际主义可能更简单:它不是孤立主义,也不是单边主义。关键议题在于,许多学者坚信奉行这样一种政策需要绝大多数公众的支持和国会中两党的共同支持。

我们认同这些学者的观点。要想奉行一种自由国际主义的政策,总统的确需要国内广泛的支持,因为这样的政策必然代价高昂,是一种需要合作的长期战略,即该政策需要各国做出相互调整政策的可置信承诺。因此,国会中的两党合作在很多方面都是必要的。首先,自由国际主义的外交政策依赖于条约和其他国际协议的签订,而签订条约又需要国会的支持,有时甚至需要国会中绝对多数的支持。贸易和投资协定、军事同盟、海外军事基地和行动、外国援助和经济制裁等决定都需要国会的批准。第二,维持多边伙伴关系的承诺需要政策的持续性。如果每次政权交替后执政党都变换政策,美国将不能对它的伙伴做出可置信承诺。通过多边合作进行对外交往的政策需要一个国家的长期承诺,每个上台的政党都必须继续奉行自由国际主义政策取向的主要路线。第三,自由国际主义政策的议程需要调动大量国内资源用来支撑海外承诺。国会对这项开销的批准也需要民众和两党的共同支持。国内日益扩大的党派分裂也因此是对自由国际主义的潜在威胁。

我们承认两党的合作对于奉行自由国际主义的重要性。但我们不认为外交政策上的两党合作已经结束,也不认同继续奉行自由国际主义的希望已经随之终结。优化后的量化分析表明,这些年来两党在外交政策上的合作并没有发生太大变化。事实上,我们认为全球压力使得两党更有可能支持美国参与世界事务。

为了评估美国两党合作的消解和其对自由国际主义的影响,本文考察了四项指标。这些指标并不是直接检测自由国际主义对政策的融入程度,而是考察库普坎和特鲁博维茨提及的在外交政策上两党的合作程度。

二、 对外交政策上两党合作程度的量化分析

(一) 国会中温和派比例和国会僵局

库普坎和特鲁博维茨首先计算了国会中温和派议员的比例。他们对1898年至2002年每位议员的每张选票(包括国内和外交议题)的意识形态指数进行计算,并认为温和派或中间派的比例在20世纪70年代初之前呈现出上升趋势,此后呈下降趋势。

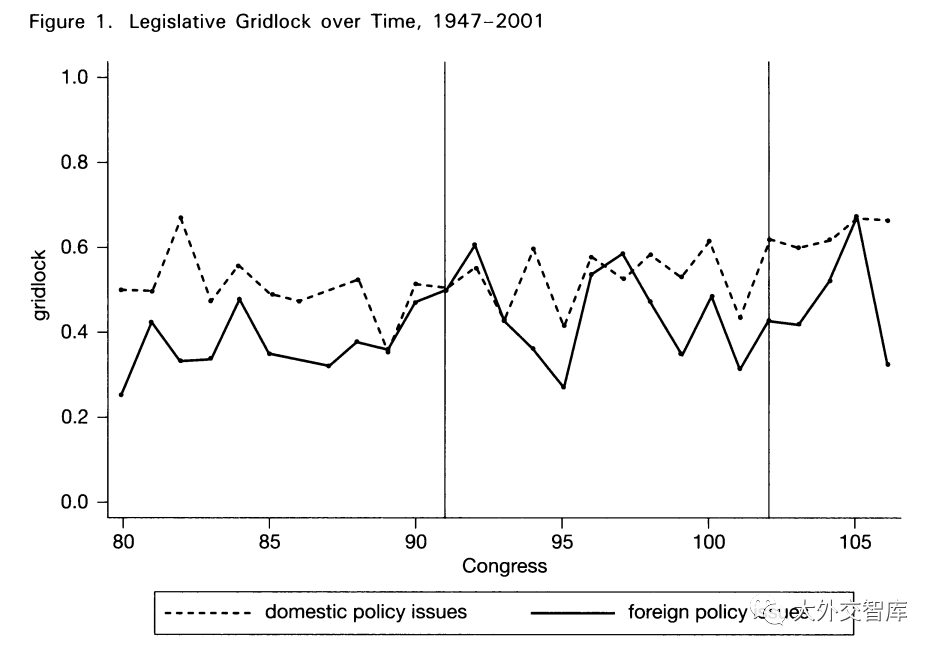

温和派比例的下降只有当影响到决定美国外交政策的实际立法政策制定时,才与国会对自由国际主义的支持有关。库普坎和特鲁博维茨在对国会中温和派比例的考察中假设温和派比例与自由国际主义有关的立法结果呈相关关系。尽管库普坎和特鲁博维茨没有做出进一步解释,但他们可能会辩称:国会温和派的比例越小,就意味着国会在奉行自由国际主义外交取向上能达成的共识越少。他们通过引用宾德(Binder)的文章阐明了这个逻辑。宾德通过报纸上的社论确定某个国会面临的“重要”议题,然后考察这些议题在该国会会议期间是否通过立法得到了解决。那些没有得到解决的议题被认为是国会僵局的牺牲品。国会僵局的值则是需要解决但没有得到解决的议题在所有议题中的比例。如果外交政策上的国会僵局值增加,就意味着国内分歧正在损害美国奉行自由国际主义外交政策的能力。本文抛弃考察国会中温和派比例的间接方法,采用宾德这种更直接考察外交政策上国会僵局值的方法。引用宾德的最新数据,本文发现自越南战争或冷战结束以来外交政策议题上的僵局并没有增加。

图1呈现了第80 至第106届国会在国内和外交政策议题上每届会议的国会僵局值。对于每一届国会,纵轴(僵局)衡量的是在各届国会期间没有采取立法行动的重要议题的比例。两条垂直线分别表示发生在越南战争和冷战结束前后的第91届和第101届国会。图表中有两个趋势引人注目。一,外交政策议题上的僵局值在大多数情况下都低于国内议题上的僵局值。二,与库普坎和特鲁博维茨的观点相反,1970年后外交政策议题上的僵局值并没有明显增加。本文发现冷战后国会僵局值与越南战争后一样没有呈现上升趋势。

图表 1:1947年至2001年间的立法僵局

(二)公共舆论

为说明美国民众在有争议性的外交政策议题上也变得越来越分裂,库普坎和特鲁博维茨呈现了1948年至1968年公众对主要共产主义国家的威胁感知数据。库普坎和特鲁博维茨分析了不同党派的公众对共产主义国家是否造成威胁这一问题回答的差异,并将这些党派差异与后一组1994年至2004年对军费开支支持问题的回答进行了比较。库普坎和特鲁博维茨认为这两个回答之间的差异显示了在公众眼中两党合作的减少趋势。

但本文并不同意这种解释。第一,他们的图表中并没有呈现出长期的减少趋势。第二,他们比较的两个问题截然不同。而众所周知,即使是相似的话题,公众舆论对不同问题也会有不同的回答。如何解释他们图表中的数据以及这些数据是否能支撑他们的结论仍然不明确。

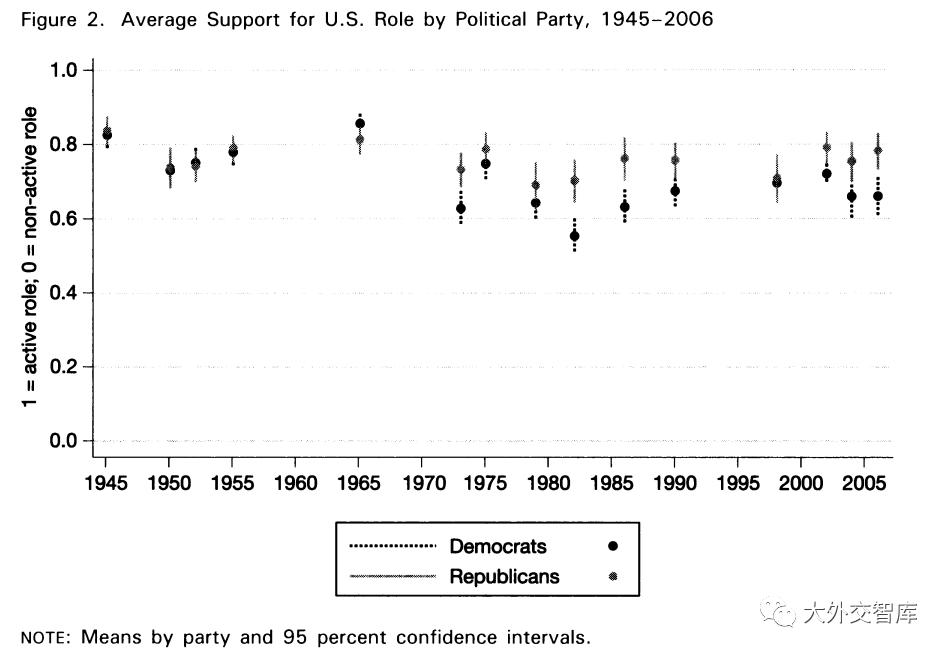

为了提供保持问题的一致,我们收集了60多年来有关外交政策偏好的调查结果,并从中选取了频率最高的问题。调查中反复被问到的最切合我们讨论的问题是:“你认为积极参与国际事务对美国的未来更有利,还是远离国际事务更有利?”这个问题触及了自由国际主义的一个核心要素,即积极参与国际事务。受访者有三种回答可供选择:积极参与,不参与,或者不知道。我们将民众对这个问题的回答与他们的党派认同相匹配。对于每一项调查,我们都计算各党派对美国参与国际事务的平均支持率,并最终绘制了出图表2。

图表 2 :1945年至2006年间政党对美国角色的平均支持率

与奥尔·霍尔斯蒂(Ole Holsti)的研究成果类似,美国公众舆论一贯支持美国在国际上发挥积极作用。本文没有并观察到库普坎和特鲁博维茨所展示的衰退趋势。面向精英的民意调查分析结果也显示,在本文所研究的时间段,公众舆论并没有随着时间的推移发生很大变化。更重要的是,两党在民意数据上的差异相对较小。本文对单一的、多年来一直考察的问题进行分析,得出的结果并没有反映出1970年以来或冷战结束以来公众舆论减少了对美国国际参与的支持的趋势。

(三)国会中两党的唱名投票

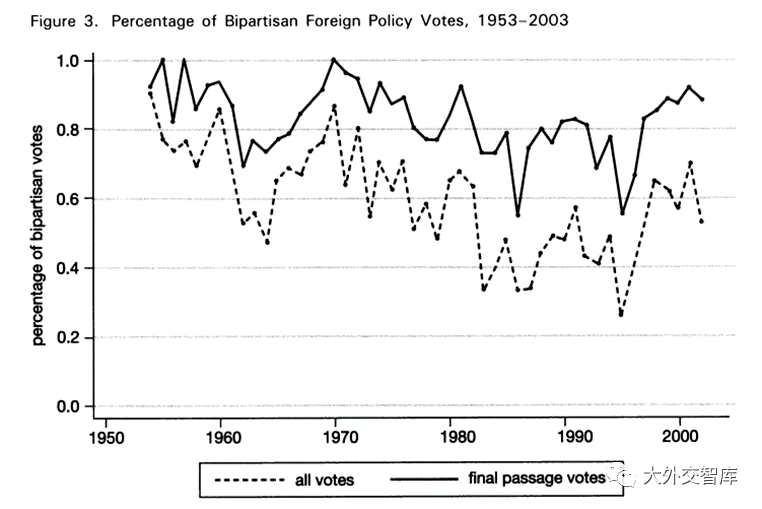

库普坎和特鲁博维茨提供的第三个指标是每年众议院两党投票一致的比例,并对国内政策和外交政策上的投票分别进行分析。他们的数据显示,1898年到1968年两党在外交和国内政策上的合作有所增加,而从1970年开始下降。库普坎和特鲁博维茨使用了所有关于外交或国内政策的选票。然而,国会的投票应该被分为“实质性投票”和“程序性投票”。

实质性投票指的是“法案的最终通过”或“直接修正案”,而程序性投票指的是“建立并管理众议院辩论”。在他们分析的投票行为中,程序性投票占了不可忽视的比例,从1953年到2003年,将近30%的投票是程序性投票。

区分这两种类型的投票很重要,因为实质性投票更清楚地表明立法者对政策结果的偏好,并与政策选择更直接地联系在一起。美国政治学研究表明,程序性投票有着高度的党派倾向。重要的是,程序性投票与实质性投票的驱动因素不同。程序性投票更多地受政党纪律的影响,而实质性投票更多地受立法者和地域结构的影响。本文并不认为程序性投票不重要,但是将程序性投票也作为两党对自由国际主义总体支持的依据可能会具有误导性。继其他学者之后,本文对程序性投票、修正案投票和最终通过投票分别进行分析,发现库普坎和特鲁博维茨的结果几乎完全来源于程序性投票。

我们观察所有外交政策上的投票,发现确实像库普坎和特鲁博维茨表述的那样,两党合作自20世纪70年代初逐渐减少,在20世纪90年代中期又出现了轻微的逆转。但是这种趋势对于“最终通过的投票”来说显然不那么重要。对于实质性投票,两党合作并没有随着时间的推移而减少,两党在“最终通过的投票”上一致的比例一直在80%左右徘徊,远远高于所有选票(如图表3)。而根据进一步分析,程序性投票和修正案投票上升的原因与国际政治几乎没有关系,而是与1971年众议院投票规则的改变和1973年电子投票的出现有关。我们认为是众议院内部程序的改变而不是两党对自由国际主义支持的根本转变导致两党合作的总体格局发生了变化。

图表 3:1953年至2003年外交政策中两党联立投票的比例

统计数据表明冷战的结束也并没有进一步削弱两党在外交政策上的合作。为了对比这两个时期,我们将 1980 年至 1991 年的两党合作平均水平与 1992 年至 2004 年的两党合作平均水平进行对比,发现冷战结束后所有外交政策投票中两党合作的平均水平比冷战前高出了 5%。与20世纪80年代相比,20世纪90年代所有外交政策投票、修正案投票和最终通过投票中两党投票一致的平均比例实际上都有所增加,仅在程序性投票中下降。简而言之,与前十年相比,冷战结束后两党在实质性法案上表现出更频繁的合作。

(四)共同发起立法

本节展示了基于共同发起立法的有关两党合作的新指标。在美国政治学研究中,考察共同发起立法数据是研究立法者偏好和两党合作的有效办法。立法者将共同发起立法作为向选民和利益集团表明他们政策偏好的重要方式。

共同发起立法与本文对两党合作的研究直接相关。共同发起立法的情况为研究两党合作提供支持,因为“它使所有成员都有机会采取自己的立场并与其他成员的联盟站在一边……它对于那些法案的唱名投票没有战略上的考虑。”统计数据显示,在越南战争结束后或冷战结束后,对立党派的成员继续跨越党派和与他们有分歧的其他成员共同发起立法。在过去的40年里,两党在共同发起立法上合作的“平衡”一直保持不变。

本文所说的“平衡”,是指某项立法提案的共同发起人来自不同党派的程度。如果两党在外交政策上的合作随着时间的推移而减少,那么法案的共同发起人应该会越来越趋于同质化,法案将很难吸引到来自两个党派的发起人。当平衡指数接近于零时,一项法案中来自民主党和共和党的共同发起人的数量大致相同。党派纷争越激烈、共同发起人来自同一党派的比例越多,平衡指数会越接近于一。

1973年至2003年,所有法案和所有外交政策法案中共同发起立法指数都保持平衡。立法共同提案的平衡指数自第93届国会起就保持显著的一致,大概在0.5左右。其中,所有法案的平衡指数平均值为0.53,有0.05的标准差;外交政策法案的平衡指数平均值为0.49,有0.06的标准差。共同发起立法的平衡指数显示,发起立法者支持他人在外交政策上的倡议,这种支持甚至跨越了党派的界限。这进一步表明两党合作并没有削弱。

三、 讨论:国际参与的必要性

为什么尽管国内政策上的两党合作有所减少,外交政策上的两党合作仍保持稳定?库普坎和特鲁博维茨提出了两党合作下降的几个可能原因:“从长远来看,引发政治极化的地区分歧和意识形态分歧将变得更严重;红蓝分裂、全球化驱动下的收入不平等问题及各党意识形态的同质化问题可能会加剧”。他们提到的许多趋势是显而易见的,但这些分歧的加大对外交政策的影响可能不如国内。

以技术变革、经济全球化、核武器和洲际导弹的扩散、全球变暖、传染病的易传播以及运输成本的下降为代表的各种因素使美国越来越容易受到国际事件的影响。所有这些因素意味着在世界其他地区发生的事情更有可能影响美国。孤立主义或放弃自由国际主义的做法都不能让美国更安全。面对这些强大的全球化力量,也很难想象单边主义能成功维护美国安全。总统和许多国会议员都已经认识到这一点,并明白他们必须保持美国对国际事务的参与。如今,无数的全球变化使美国保持国际参与和奉行“国际主义”变得空前重要,而且这可能比国内反对两党合作的趋势之于美国对外政策的影响更大。可以肯定的是,库普坎和特鲁博维茨强调的国内分歧确可称得严重,但全球化的影响更为显著。本文的数据表明,外交政策中的两党合作并没有消亡,依赖国际合作和多边机构的自由国际主义战略在国内仍然得到支持。

四、 结论

本文同意库普坎和特鲁博维茨提出的美国自1945年以来所奉行的自由国际主义大战略的重要性。然而,本文没有找到能证明他们声称的“自由国际主义的宁静时代已经结束;建立在权力与伙伴关系之上的两党联盟已被有效解除”的证据。相反,20世纪70年代以来,外交政策上的两党合作仍旧很强劲。尽管国内政策上的党派分歧越来越严重,外交政策上的分歧却并没有加剧的趋势。即使是有争议的越南战争和冷战的结束也没有改变这一点。

在某种程度上,继续参与国际事务的外部压力和单边主义的代价迫使美国人克服国内党派分歧,共同为在全球化世界中生存和繁荣而努力。我们推测,美国面临的大多数问题的全球性加强了其对国际参与持续而广泛的政治支持。自由国际主义并没有沦为日益加剧的党派分歧的牺牲品,而有可能继续成为美国外交政策的有力指导框架。

译者评述

本文主要是反驳库普坎和特鲁博维茨等学者有关“美国长期的自由国际主义外交政策取向已经因为国内日益加剧的党派斗争而严重衰弱”的观点。作者重新考察了库普坎和特鲁博维茨的理论逻辑和分析数据,指出了他们的不足,认为尽管美国国内问题上的党派纷争加剧,但在外交政策上两党合作仍然维持。本文的主要创见在于修正了其他学者的统计分析方法,提出了研究外交政策上两党合作程度的新框架,在数据分析方面的考虑细致而全面。但不足之处在于,尽管文章前部分论证了有关两党合作与奉行自由国际主义之间的逻辑链条,文章总体更多地还是在考察两党在外交政策上的合作程度,对于自由国际主义是否持续仍然是一种间接的证明。

综合来看,本文只是美国国内对于“自由国际主义是否消亡”的讨论中的一个观点。其中的数据证明了越南战争和冷战结束并不是美国外交政策中自由国际主义取向的灭亡节点,并阐述了全球化时代下美国很大可能继续奉行这种政策。但特朗普上台后的单边主义和频繁“退群”对自由国际主义提出了新的挑战,而拜登上台后,似乎又再次回归了自由国际主义,加强美国对国际事务的参与,寻求重塑美国领导权。如今的自由国际主义似乎只是经历了短暂的衰退,而随着特朗普的下台,在全球化浪潮中再次回归。本文提出的评估两党合作程度的量化分析方法和全球化对美国国际参与的影响仍旧有着重要研究意义,如今对于“美国自由国际主义是否消亡”的讨论也将继续持续。

问题互动

问题1、自由国际主义取向下全球化和美国的国际参与之间有哪些互动关系?

问题2、特朗普的外交政策是否只是美国在长期奉行自由国际主义趋向下的反常现象?美国还将继续奉行自由国际主义吗?#创作挑战赛五期#