杨仁恺的《国宝沉浮录》一书有“佚目”书画简注,内列北宋乔仲常《后赤壁赋图》。《石渠宝笈· 初编》著录为真迹。由香港王文伯携美,售与顾洛阜,后价让勘察斯城纳尔逊博物馆,现仍藏于该馆,并成为镇馆之宝。经考辨,此图并非是“真迹无疑”的北宋孤本画。

一、乔仲常《后赤壁赋图》简介

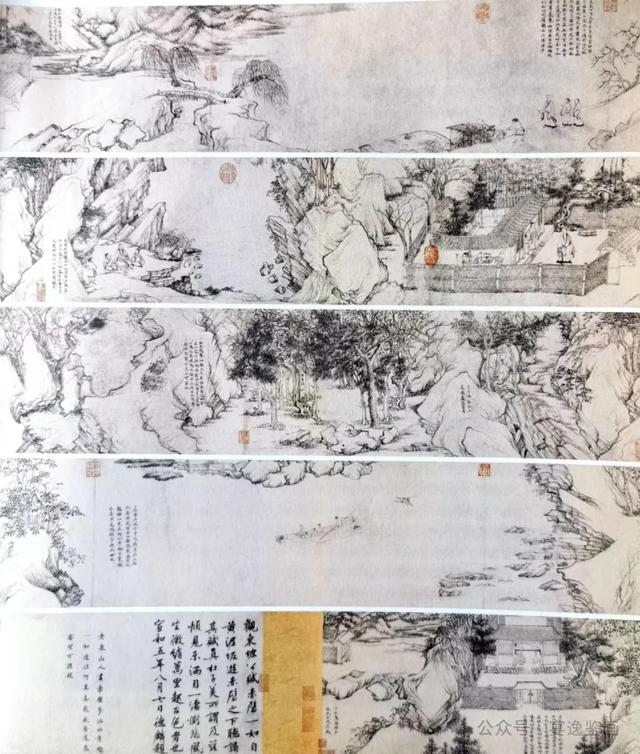

南宋邓椿《画继》记:“乔仲常,河中人。工杂画,师龙眠(李公麟)。”也有说乔仲常为李公麟外甥或其表亲。其传世之作只有《后赤壁赋图》。《后赤壁赋图》清宫旧藏,著录于《石渠宝笈· 初编 · 卷三十二》,被定为“上等”。该图“素笺本,墨画,分段楷书本文(指苏轼《后赤壁赋》一文),无款,姓名见跋中。”“卷高八寸三分,广一丈九尺一寸三分”。有宋梁师成、清梁清标诸藏印。卷后有宋赵德麟、武圣可二书跋。,该卷还有七则无名氏跋书、元赵岩跋书,均为仿伪书

二、相关的研究

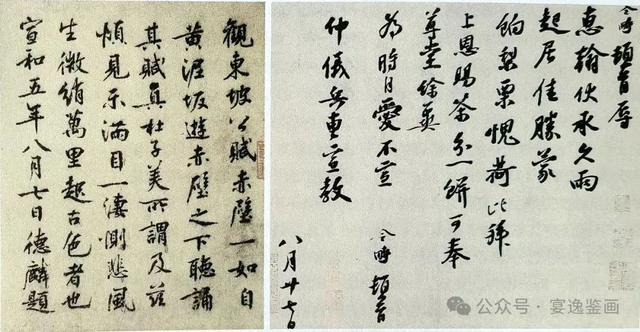

杨仁恺的《国宝沉浮录》是“故宫散佚书画见闻考略”的一本专著,将颇多的故宫散佚书画的文献记载,及其亲历的见闻收录其中。关于《后赤壁赋图》,杨仁恺说:“应当承认,我未见原作,仅从谢稚柳先生手中看到照片,未敢肯定其为真迹。”但是他记吴湖帆大弟子王季迁“用重金购入北宋乔仲常《后赤壁赋图》就是独具只眼的佼佼者。”其后又记:“谢稚柳先生是海内外著名画师,又是独具只眼的鉴赏家。他对此卷的初步评价云:‘他(乔仲常)的技法,表现在形象上,尤其是一些山与石,採取了扼要的、化繁为简的形式,产生了一种清空的气氛,正显示了他的绘画趋向,最前的一段,对‘人影在地’作了突出的描写,这一种题材的表现,除在中唐以前的壁画上有过外,其他的图绘中是从未见过的。”又云:“据历来的叙说,乔仲常人物师李公麟,这种山水画的风貌,在北宋,既不同于当时社会风尚所归的董(源)、李(成)、范(宽)、郭(熙),而有许多迹象表明,恐怕也仍是从李公麟而来。”两位“独具只眼”者,一是“重金收藏”,另一是艺术评鉴,对杨仁恺影响很大,因此他改口说,谢先生评鉴的“精妙之处可资借鉴“。又曰“此外根据画后赵德麟(令畤)宣和题跋,尚留有元人赵岩一题,后又发现已残缺的几家北宋人跋,都是以此卷为对象。兼之,宋素笺接衔间钤有北宋画家梁师闵(应是北宋宦官梁师成)印多方,它与宋人题识时代吻合无间,应承认是乔氏传本孤本。”这一结论是其后来“面对原作、仔细审阅后得出来的看法。”

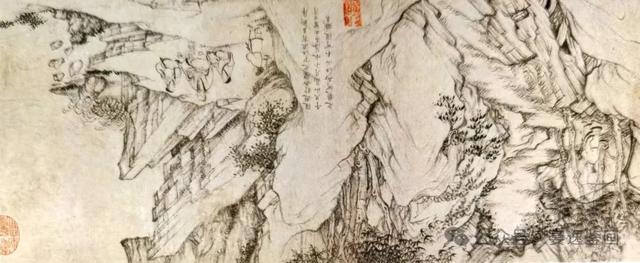

徐邦达《古书画伪讹考辨 ·上卷》中曾考鉴北宋李公麟《龙眠山庄图》,其中涉及到《后赤壁赋图》。徐文指出:“此本(指《龙眠山庄图》)是描写实景,构图沿用五代以前和传世称为唐王维《辋川图》等画法---平正、质实,不作灵巧的剪裁,但用笔又比较草逸。虽然二卷(包括另一卷《山庄图》)都是摹本,也还能看得出来。这种笔法和李氏(李公麟)真迹临韦偃《牧放图》正相一致。”下文就顺沿到乔仲常绘画。“亦可参看李氏外甥乔仲常的《后赤壁赋图》真迹。当然真迹与摹本又自有区别。《山庄》二本大都比较拘滞,而《赤壁》则更能‘掉臂游行’,苍率俊逸。李画化古为新,合行家、利家为一手,超出于五代、北宋前期最为流行的旧传派--关仝、李成、范宽诸家之外。其被称为‘宋代第一’并不是偶然的。而乔仲常则是追随于后的一人。”之所以将徐邦达先生考鉴李公麟《山庄》的评鉴引出,因为可以由此看出《山庄图》与《后赤壁赋图》在构图、画法上的一致性,即徐先生认为乔为李氏“后一人”的说法,《后赤壁赋图》不仅为“真迹”,且能“掉臂游行”,即自由挥洒,苍率俊逸,胜于死板的摹本一筹。

2006年台北故宫举办“北宋书画特展”,并出版了名为《大观》的展览图录及相关的研究论文。“特展”包括乔仲常《后赤壁赋图》及相关研究论述。研究文章含括了上述的一些鉴定意见。如此图承袭了李公麟的绘画特点,突破了以往的山水画传统,与李公麟《山庄图》、《临韦偃牧放图》画法有一致之处等等。“特展”研究论文也有新的阐述。如苏轼《前、后赤壁赋》的文学名篇,在苏轼卒后(1101)不久就以绘画形式予以表现,最早的即是乔仲常所绘的该图。又如,该图採取一段赋文、一段图绘的方式展开,第七段赋文:“适有孤鹤,横江东来,翅如车轮,玄裳缟衣。”“玄”字缺末笔,避宋代始祖赵玄朗名讳,以此可证该图为宋代绘画。还有一些研究成果,不在这里详细介绍。曾见央视书画频道介绍此图,影像中出现纳尔逊·阿金斯美术馆长从库房双手捧出该图并予以展示。节目主持人称该图为该馆镇馆之宝。如按上述的研究评价,确可称为“国宝”,但这些研究忽略了某些“细节”,而这些“细节”却是该图的“硬伤”所在。

三、几点考鉴

其一,有研究者早就对乔氏此图考鉴为不可靠的作品。原因之一,现存该图与《石渠宝笈· 初编》所记尺寸不合。按《石渠宝笈· 初编》记,该图:“卷高八寸三分,广一丈九寸二分”。若换算为现今通用的尺寸,即高为27.6厘米,横637.2厘米。而现存该图的尺寸为高29.5厘米,横560厘米。该图书画共分为八段,每段长度约为28厘米,但第一段仅存10.9厘米。论者分析可能卷首伤缺,重新装裱时仅剩现状中残存部分,故其长度与《石渠宝笈· 初编》所记有明显差距。可以做这样的分析。现存作品的高29.5厘米,较《石渠》所记的27.6厘米,高出大约2厘米。难道该图卷“长个儿”了吗?也有人分析说,清代量尺与今天通用的量尺有不同的换算法,会出现一些不同的尺度。那让我们换一种比较方法。北京故宫藏宋马远《水图》,著录于《石渠宝笈· 初编》,记“幅高八寸三分”,与《后赤壁赋图》的幅高相同。今测量《水图》的幅高为26.8厘米。为什么两作的幅高相同,而测量结果有0.8厘米的差距呢?这其中有重新装裱时少许的伸缩、有测量的工具不同、丈量者手松紧的一些原因。尽管如此,无论《水图》幅高26.8厘米,还是《后赤壁赋图》的幅高八寸三分、换算为27.6厘米,与今传的《后赤壁赋图》的幅高29.5厘米相比,怎么解释也说明不了今传本“长个儿”的原因,除非今传本不是《石渠宝笈· 初编》著录的原本。

其二,著录于《石渠宝笈· 初编》的《后赤壁赋图》的“上等,秋一”。根据《石渠宝笈· 初编》的“凡例”,凡收录该书的书画作品分为“上等”、“次等”。“上等”作品详加著录,包括题跋、鉴藏印记等均著录详明。“次等”则简记作品款识,不著录题跋、藏印。又,“上等”书画钤加“乾隆鉴藏之宝”等六玺。“次等”作品钤三玺,以示区别。奇怪的是,上述诸位专家、研究者无一人注意到乔仲常《后赤壁赋图》,仅钤有嘉庆、宣统二帝的二方印玺,无一方乾隆帝的鉴藏玺,更不用说应有的六玺之印。也许论者以为有可能漏钤了,所谓“事属难免”。但根据《石渠宝笈· 初编》的“凡例”以及相关文献记载,可知《初编》中的“上等”书画钤加的六玺,至少要分两次钤加。按相关规定,在入选《初编》前,先有一次“预选”。“预选”之作钤加五玺,入选之后再钤加“乾清宫鑑藏玺”等殿堂之名的鑑藏玺,以成六玺。难道两个环节都“漏钤”了吗?又且,《石渠宝笈》诸书的著录,都是参与编修的编纂官们照原作分为草拟、誊清、定稿三个阶段完成的。难道各环节都疏漏了吗?迄今为止,录入《石渠宝笈》诸书的书画作品“漏钤”玉玺的,似乎只此一件。也许还有我们不知道的。此外,此图在清初曾为收藏鉴赏家梁清标所藏。《石渠宝笈· 初编》记梁氏藏印:“前隔水有‘梁清标印’、‘蕉林鉴定’二印;押缝印有‘棠村’、‘观其大略’二印;后隔水有‘蕉林梁氏书画之印’、‘蕉林书屋’二印。”所谓“押缝”是指钤在画卷每一接纸处的“骑缝印”。若每一“押缝”钤二印,那八接纸则应钤七组计十四方“骑缝印”。现存的该图无一方梁氏押缝印。《石渠宝笈· 初编》的编纂官们不会无中生有吧。但为什么没有乾隆帝的六玺?又没有梁清标钤加的押缝印呢?难道都漏钤了吗?又,该卷有宋梁师成钤加的藏印、押缝印。梁师成,宦官,深得宋徽宗赵佶的信任,官至太尉。其所钤诸印,无论印形、印文都颇为诡异,有些印文文字很难识别,以至杨仁恺在《国宝沉浮录》一书将梁师成误释为北宋画家梁师闵了。徐邦达《古书画鉴定概论》一书中指出:“还有些作伪者在钤伪印时故意将印章震动一下,使它模糊难辨,以蒙人视察。”若非徐先生所说,职官太尉的梁师成怎么有这样的印章?又怎么钤成这等模样?

其三、该图卷后有宋人赵德麟、毛注(圣可)二跋。赵德麟,名令畤(?--1134),与苏轼颇有交往,书法学苏轼,除该跋书外,尚有书法传世,如藏台北故宫的《赐茶帖》等。经比鉴,赵德麟的跋书为仿书。在此之前,台湾大学教授、书画鉴赏家傅申先生也认为赵德麟跋书为伪书。毛注的跋书当然也不可能为真迹。

四、鉴后的启示

当代鉴定家张珩《怎样鉴定书画》一书,被当作当代书画鉴定学的筑基之作。该书以“主要依据”与“辅助依据”的阐述为主要内容。“主要依据”为书画本身,“辅助依据”为题跋、藏印、著录文献等。这一划分原则上是成立的,但“主要依据”脱离了“辅助依据”的“辅助”,难免成为“就画论画”。正如杨仁恺先生,其先看到《后赤壁赋图》的照片,“未敢肯定其为真迹。卷中山石树木,运笔草草,人物较树石工整,与所见北宋画极少关联。”但当知道“独具只眼”者的看法后,也随之改变了说法。可见“看画论画”的主观随意性。

以辩证法论,“辅助依据”在一定条件下也可以转变为“主要依据”。如果现存的《后赤壁赋图》的幅高丈量准确,与《石渠宝笈· 初编》著录本相比较确实“长个儿”了,应不是《石渠宝笈· 初编》著录的原本。最先揭示尺寸不合的研究者,以“姑为存疑”的“宽容态度”而轻轻放过,转过来又去讨论该图是否为《石渠宝笈· 初编》著录原本,是否为乔仲常作的议题,为之可惜!而这位研究者的态度决非个例,即使他的发现研究刊之于出版物,还是会被更多的研究者“视而不见”,或者干脆“自己说自己的,不知道还有别的说法”。于是在“主要依据”的作品本身,进行各种所谓的“深入讨论”,得出所谓的各种“合理的见解”。正像“鉴者”经常对“赏者”说,你说了半天,它是真的吗?

如何看待这卷并非《石渠宝笈· 初编》著录的乔仲常《后赤壁赋图》,有一鉴例可作一种推论。晋王羲之《行穰帖》原为清宫旧藏,今藏普林斯顿大学。北京故宫、台北故宫各藏一件《行穰帖》仿伪作,那是“调包”的做法所致。什么人能对清宫藏书画“调包”呢?看看《国宝沉浮录》一书中种种案例,看看什么人物参与其间,会让我们有所感悟。真希望《石渠宝笈· 初编》著录的原本,某一天会像李公麟《五马图》那样,在消失了半个多世纪后又重回世间。