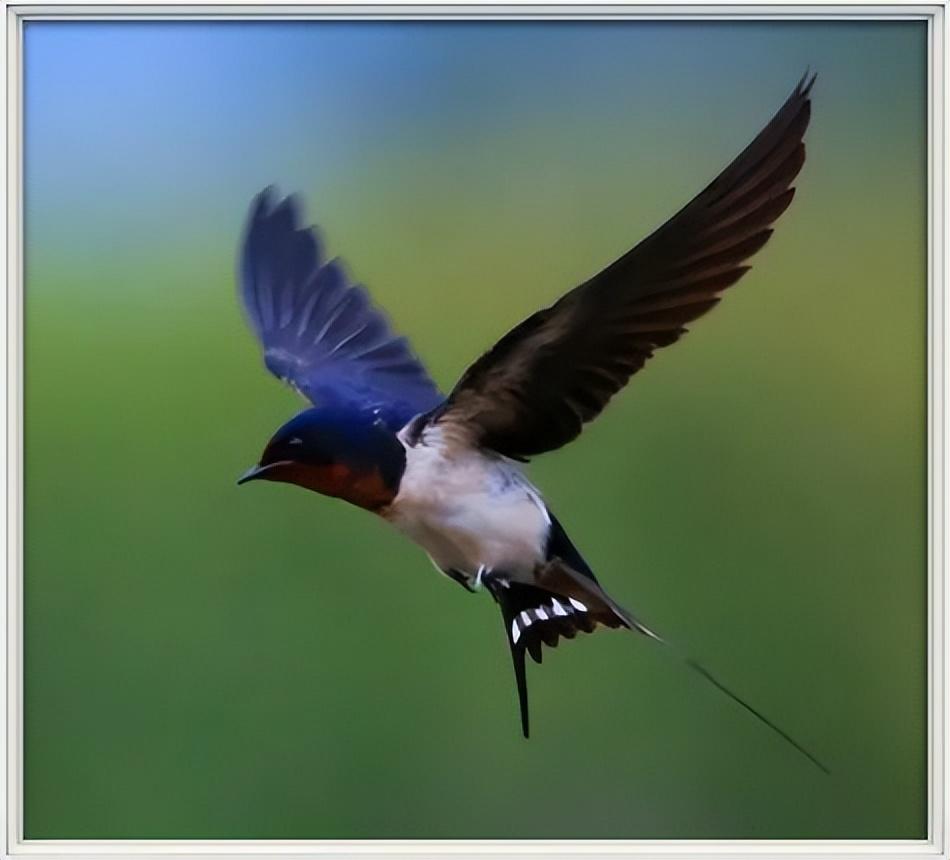

燕子飞飞

一双燕子,两行垂柳,三五点细雨,斜斜地掠过湖面,迷蒙的天空陡然生动起来。

“落花人独立,微雨燕双飞。”脑间忽然跃出这脍炙人口的诗句,像鱼儿吐泡,一圈一圈,涟漪无数。一独一双,其间几多怅惘,几多回忆!那些飘零的花朵,多像失意的粉黛,幽怨、消瘦、暗香盈袖。流水无情,从不肯停下匆匆的脚步,长一声,短一声的燕鸣,无端地撩拨起那些沉淀的往事。

那年,那月,那人。

“旧时王榭台前燕,飞入寻常百姓家。”小时候,常见檐下唧唧喳喳的燕子卿卿我我,它们筑巢、繁衍、拖儿带女。有时,它们也结队而出,落在树梢上,飞入云端里,然后,乘着黄昏的翎羽归来。

每每这时,母亲就在灶房里升起了炊烟。我们雀一样蹦蹦跳跳地闯进院子,一边大声地喊着“妈,妈——”,一边撂了书包,踮了脚尖,轻悄悄地往燕巢里观望。雏燕懵懂,张了粉嫩的小嘴,等妈妈喂食。

大燕尽职,担当起抚育后代的重任。偶尔,它们也会小心翼翼地探出头来,三两个灰黑的小脑袋攒在一堆,唧唧喳喳地叫。我不知道它们在说些什么,大略是抒发对这新世界的惊奇之情吧?

脖子仰累了,我就端一个小板凳,坐在廊檐下看书。从一个世界到另一个世界的距离虽然遥远,但对于我似乎并没有太大的障碍,当我一旦决心进入某个安静的城堡,外界的喧嚣就渐次远去,包括那些啁啾的燕语。

开饭的时候,照例是我们姊妹几个先吃,母亲在灶房里忙碌,直到我们把桌上的菜差不多扫荡一空时,母亲才解下围裙,姗姗而来。燕子在高处,母亲在低处,渐渐逼近的黑漫上来,该上灯了。

灯下,一溜坐着我们姊妹几个,埋头做作业。母亲坐在我们对面,兹拉兹拉纳鞋底。她是不识字的,但她笃信识字是幸福的。偶尔,她也抬头看看我们,脸上溢满了笑。我知道,这个冬天,我们又有新靴子穿了,母亲总是悄悄地把春天缝进我们的靴子里,捂暖冬天的雪。而她自己,总是舍不得添置新衣服的,用她的话说,自己在家,洗洗涮涮的,不讲究。

偶见燕子低飞,母亲就会唤我收衣服,说马上要下雨了。我说你怎么知道,母亲笑笑说燕子告诉她的呀!哦,燕子还是个天气预报员呢。果然,一会儿工夫,雨点就落下来。燕子蹲坐在廊下的燕窝里叽叽喳喳,小脑袋挨挨挤挤的,似是在欣赏这雨中的世界。

雨停,燕子们又忙忙飞出去了。它们在枝叶婆娑的绿树丛中来回穿梭,宛如飞针走线的织女。清亮亮的雨珠从枝头落下,树下的人却呵呵地笑,燕子就是这么招人喜欢。

更多的时候,它们往往成双成对在天际掠过,黑色的羽翼被春风剪出波纹。在农村,燕子是吉祥的鸟。若有调皮的孩子拿了弹弓作势要打燕子,任何一个大人都要呵斥阻止的。因为,在他们眼里,谁家廊前有燕子光顾筑巢,那是百年不遇的好事,他们吓唬淘气孩子:“打燕子,是会瞎眼睛的”这样的告诫,常常令一帮农村小男孩也开始不自觉地维护燕子。

不是有诗曰“为迎新燕入,不下旧帘”吗,燕子似乎早已和农家相依相伴,成了祥和生活的一部分。

燕子,古时叫做玄鸟,有“北方色玄”之称。这种脖颈略带粉红色,羽翼着有黑色,腹部乳白色的燕子,它们喜欢亲近人类,爱在农舍屋檐下营造巢穴,这种燕子,我们俗称“家燕”。它们体形一般都比较小,翅尖窄,凹尾短喙,足部显得弱小。“片片仙云来渡水,双双燕子共衔泥。”燕子筑巢,巢为皿状。巢是把衔来的泥和草茎用唾液粘结而成,内铺以细软杂草、羽毛等。我常常叹服于燕子的这份执着和细致,有精卫填海的韧劲和耐心,还带着一丝让人心动的聪慧。

燕子是候鸟,冬去春来。因此,在老百姓的眼里,燕子也可以称得上是春的使者。记得幼儿时期,大街小巷常听到稚嫩的童音在唱:小燕子,穿花衣,年年春天来这里……这首耳熟能详的儿歌,伴随了多少人的童年时代!

燕子是恋旧的鸟,“燕子归来寻旧垒”,这种情感意义上的相通性,常让我们觉得亲切。所以,燕子又成了故乡的代名词。哪一个人的心上不泊着几只燕子呢?它们五百年前或许都是一家,千山万水如何,云遮雾罩又如何,只要理想不灭,故土就在。只要故土还在,心灵的归宿就在。

我庆幸我是有故乡的人,我的故乡,还有亲切的燕子,为我守望。

还记得父亲在的时候,我家的廊下迁来一户燕子,它们携儿带女,亲亲热热地在我家堂屋的檐下安家落户。

与燕比邻,生活中突然多了许多乐趣。

弟弟年龄小,每天一放学回来,就会巴巴地仰了头,看大燕子怎样一口口给小燕子喂食。待小燕子羽毛渐丰,大燕子又如何教小燕子练习飞翔。我不知道哪一只大燕子是爸爸,哪一只大燕子是妈妈。总之感觉,这是一对很尽职尽责的父母。

天气冷了,燕子们再度踏上迁徙之路。而父亲也在这个冬日查出患了胃癌。冬日漫漫,我们常常奔波在家和医院中间,生活一下子脱离了正常的轨道,有些忙乱和恐慌。

被抽离了水分和颜色的生活,成为单调的白。我们围坐在父亲的病床前,哀哀如失去依靠的雏燕。一向健壮的父亲陡然消瘦下来,他的脸上褪去红润,寡淡的白,虚弱的白。看在眼里,痛在心里。眼泪流了一遍又一遍,却招不来上天的恩赐。

来年春天,我们接父亲出院,回到阔别半年之久的家乡,却没有看到廊前燕子一家。空空的燕巢,孤零零地悬在檐下,像一只忧郁的眼。而父亲,也终于没能熬过这个春天,仓促地离开了我们,永远地。

心突然痛得难以呼吸,只剩下机械的跳动。这个春天,一切都定格为黑白影像,成为记忆里不可承受之重。

很多年过去了,我依然无法从这个春天里抽身而退。廊前的燕巢一直空空的,像一个未做完的梦。

母亲突然一下子苍老许多,失去了父亲的家,一下子显出颓败的模样。我揽住母亲轻声而又坚定地说:一切都会好起来的。是的,一切都会好起来的。虽然,父亲不在了,可还有母亲,还有我们。我们不会让这个原本幸福的家,成为廊下的空巢。

没有了父亲的庇护,前行的路虽然泥泞,可依然要咬着牙走下去。好在,我们姊妹几个一直相亲相爱,互帮互助。从来没有因为谁照顾这个家多一点,谁照顾得少一点而生事端。母亲帮我们守着这个家,我们相互扶持,最艰难的岁月就这样一步步走过来了。

现在,母亲虽然依然孤单,可因为有我们的照拂,身体康健。去年,弟弟新添人口,母亲的脸上常洋溢着满足的笑。她对着父亲的相片喃喃说:你最放心不下的小儿子终于成家立业,有了自己的后代,家里一切都好。父亲在相框里,面上含笑,我想父亲应该可以放心了。

在异乡,清晨,黄昏,雨后,也偶见燕子的身影,只是,我确信我所见的肯定不是家里廊檐下的那户燕子,它们盘旋、低语,说说奔波的辛苦,聊聊离乡的忧愁。然而,这一切,于我,于我浸泡在水泥森林里的这颗心来说,都已是昨夜的钟声。

离岸的旅人,总是错把别人的码头,当成自己的归宿。直到那声清脆的鸟鸣悬于窗前,才恍然惊觉,自己终是脚步的叛逆者,走的越远,对故乡,对家,对母亲的牵挂就越强烈。

父亲的离世,让家成了真正意义上的孤村。母亲坐在父亲坐过的椅子上,呼吸着父亲呼吸过的空气,偌大的院落,有了颓败的气息。燕窝是早已消失了的,虽然,我依然清楚地记得它的位置。

曾经探视过它们的梯子还在,不过,岁月已经把它侵蚀得只剩一把老骨头了,我没有勇气再踏上它的肩,俯瞰那过去的天空。

人长大了,却没来由地喜欢怀旧。旧的人,旧的事,旧的物。每一寸温柔地抚摩,都会牵惹起内心深处无边的风暴。

想起与父亲一起坐在院子里数星星的情景。

星星是长了翅膀的天使,它总是喜欢在天黑的时候,眷顾每一个与它亲近的人。父亲说,每一颗星星都是有灵魂的,以什么样的心态接近它,它就反馈给你怎样的生活。而今,父亲已经不在,星星依然那么年轻。

“流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉”,但我相信,父亲一定住在某颗星星里,依然观照着我的生活。

我爱着星空,如同爱着慈爱的父亲。这样的置换,于心灵,也是一种慰籍吧?

这样想着的时候,父亲的面容竟渐渐清晰起来,母亲依然青丝葳蕤,葱郁的故事,生出新的触角,蔓延我们,更新我们,也创造我们。

我开始从俗务里开辟一条回乡的路,期望能逢着经年的那双燕子,告诉它们,村庄很想念它们,回家吧!

也许是冥冥中的一种默契,在我的脚印叠加出村庄的黎明时,院子里一朵带露的花开了,廊檐下,又迁来一双燕子,它们正忙着衔泥筑巢。母亲阶前的两簇冬青,蓊蓊郁郁的,十分喜人。

母亲端坐在一群外孙子、外孙女中间,笑得很开心。我关了火,扬声叫道:开饭罗……

燕子飞飞,一只落在屋顶上,一只落在枝杈间。

我知道,春天又重新回到了我们中间。(3491字)

作者简介

张红梅,笔名文竹若风,河南省作家协会会员,作品以散文、小说、诗歌为主,散见于《当代散文》、《牡丹》、《辽河》、《少年作家》、《思维与智慧》、《辽沈晚报》、《教师报》、《教育导报》等。诗部分入选《河南散文诗年选》、中英双语《当代诗坛》、《中国当代亲情诗文选》等。文字观:灵魂深度写作,作文即做人。