摘 要

《说文解字》(简称《说文》)通常被看作“形”书,其说解汉字的方法及对汉字的具体解析得到学史肯定。本文认为,《说文》还有重要的字用学价值,其“字用”思想可以从《说文·叙》和《说文》正文对字的解释两个方面考察。在《说文·叙》中,许慎揭示了“假借”之“依声托事”的用字实质;用“古文”泛指古代文字,表面上是字体概念,实际上指的是古文字的结构和古文献中的用字;许慎对文字的定义和文字功能的表述体现了职用实质;许慎对时人谬解文字的批评,对《说文》编撰目的和编撰原则的说明也都是从文字使用角度表述的。《说文》正文对每个字的解说首重意义,形体分析只是对意义的印证;《说文》解说中常用“古文以为某”来揭示古代不同于汉代的用字现象;《说文》的“重文”如“古文作某”“某古文”等也是就字的功能而言;“一曰”的说解则反映了同字异用现象;《说文》还常引用书例来证明字义。这些都说明《说文》从服务解读经书的目的出发,非常重视汉字的使用功能,多方面揭示了汉语字词的各种关系。

关键词

《说文解字》;汉字职用 ;字词关系;字用思想

东汉许慎编撰的《说文解字》是中国第一部自成体系的文字学著作。关于这部著作的内容和价值,段玉裁对《说文》“元”字的注释中有简单评述:“凡文字有义有形有音。《尔雅》已下,义书也;《声类》已下,音书也;《说文》,形书也。凡篆一字,先训其义,若‘始也’‘颠也’是;次释其形,若‘从某’‘某声’是;次释其音,若‘某声’及‘读若某’是。合三者以完一篆,故曰形书也。”大家看到“形书也”,就以为《说文》的贡献主要在字形分析方面。其实《说文》不仅仅讲“形”,只是以“形”为特色而已,所以段玉裁又在“一”字下注释说:“《仓颉》《训纂》《滂熹》及《凡将》《急就》《元尚》《飞龙》《圣皇》诸篇,仅以四言、七言成文,皆不言字形原委。以字形为书,俾学者因形以考音与义,实始于许。功莫大焉。”可见把《说文》看作“形书”是针对《仓颉》《尔雅》等书“皆不言字形原委”而言,《说文》不仅释义、注音,而且析形,“合三者以完一篆”,所以跟“不言字形原委”的《仓颉》《尔雅》等书不同,为了突出《说文》的这种不同,才把它叫做“形书”。若从《说文》本身而论,“先训其义”才是重点,“俾学者因形以考音与义”进而正确解读经书才是目的,“音与义”属于语言层面,是使用汉字记录语言才能体现的,所以《说文》的本质是讲文字职用的(文字职用简称“字用”),不只是“言字形原委”。《说文》的“字用”思想可以从《说文》的叙言和《说文》的说解正文分别进行考察。

一、《说文·叙》中的字用思想

所谓“字用思想”是指对文字职能和使用现象的认识。《说文·叙》可以看作中国文字学的第一篇论文,其内容涉及汉字起源、汉字演变、汉字教学、汉字规范、汉字功能、秦汉文字的使用状况以及编撰《说文解字》的原则和目的等。有关文字职用的思想主要体现在如下三个方面。

(一)《说文·叙》对“假借”的解释着眼于汉字的使用职能

我们知道,许慎是第一个对“六书”作出解释的学者。“六书”的性质有许多争议,从其出现的语境——小学教学来看,应该属于汉字基础教育内容[1]。学生学习汉字的目的不在掌握字形,而在通过字形来表达和理解语言。一般而言,单音节的个体字符在构形时应该跟汉语的某个单音节语素对应。但语素是开放的,无法穷尽,人们不可能为每个语素都构造对应的字符,所以为了满足记录汉语的需要,必须尽量扩展已有字符的表达功能。许慎就是把“假借”当作使用汉字时扩展已有字符表达职能的办法来理解的:“本无其字,依声托事,令长是也。”“本无其字”的语素可能是单义的,也可能是多义的。按照许慎的解释和举例,如果以义项为观察对象,只要某个义项“本无其字”,“依声”借用某个字形,都属于“假借”。因而本用与借用的义项之间可能毫无关系,也可能具有引申关系。后人把“假借”限定为意义无关联的借用,未必符合许慎原意。例如“令”字,构形理据对应于“号令”义,而使用中可以记录意义有关联的长官义(“县令”),也可以记录意义无关联的美善义(“令尊”);“长”的构形本义为长短之“长”,而使用中可以记录意义有关联的生长之“长”,也可以记录意义关系不大的长官之“长”。这些跟字形没有直接联系的不同义项原来都是“本无其字”的,因为同音(有意义关联的同音和无意义关联的同音)而借用同一字形,从而大大缓解了字少而义多(语素多、词多)的矛盾。

汉字的构形有理据,但汉字的使用不能限于理据。因而出现同字异词(异义)、同词异字(异形)的复杂情况。汉字的单位与其所记录的汉语的单位不能完全对应,这是汉字的重要特点,也是汉字难学的主要原因。让学生从小了解汉字的这种同音借用方法,既是使用汉字的必然,也是阅读文献了解字义的需要。所以成为小学语文科目的“六书”之一是合情合理的。许慎“本无其字,依声托事”的解释和举例正是体现这一用字教学思想的。后世学者把“六书”区分为“四体二用”或“五体一用”[2],也是把“假借”当作用字方法对待的。

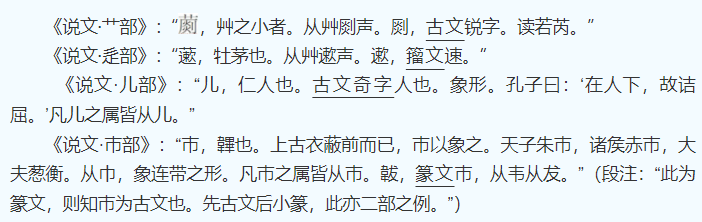

(二)《说文·叙》的“字体概念”大多指实用文字材料

《说文·叙》多次出现“古文”一词,有的可以看作一种字体风格,如“古文”与“大篆”“籀文”“隶书”等书体概念相提并论时,说是就总体风格而言应该说得过去。但“古文”很多时候实属泛指,相当于“古代文字”,主要着眼于文字在形体结构上的差异,而并非专指书写风格范畴的特种字体概念。所以《说文·叙》云:“至孔子书《六经》,左丘明述《春秋传》,皆以古文,厥意可得而说。”“以”就是“用”,“皆以古文”指使用古代的文字来记录和表述《六经》《春秋传》的内容。这里的“古文”不是指某种书写风格,而是指古文字的不同形体结构,“厥意可得而说”就是说解文字的形体构意及其与经书的形义关系。

“古文”作为文字材料看待的时候,主要指古代某个范围的文献中所使用的文字。至于“古文”具体指哪个范围的文字材料,要看语境和情理。《说文·叙》中,“及宣王太史籀箸大篆十五篇,与古文或异”,其“古文”应指大篆产生(周宣王)之前的古文字;“至孔子书六经,左丘明述《春秋传》,皆以古文”,其“古文”应指春秋以前的非大篆古文字;“及亡新居摄,使大司空甄丰等校文书之部,自以为应制作,颇改定古文”,“时有六书:一曰古文,孔子壁中书也。二曰奇字,即古文而异者也”,这三个“古文”应该都是指保存在汉代国家图书馆而属秦隶书产生之前用非篆文书写的古文字材料,就像孔子壁中书这类的文字。一般认为王莽时期的“古文”专指“孔子壁中书”,恐怕未必,“孔子壁中书”应该只是举例。理由是:一则甄丰等在国家图书馆校书时可以看到的“古文”不止孔子壁中书;二则“时有六书”其他五书的名称(奇字、篆书、左书、缪篆、虫书)都是抽象的“类”概念,不应唯独“古文”专指具体的“壁中书”;三则奇字是“古文而异者也”,这个“古文”的范围应该很广,材料很多,才会出现一些“特异”的字形,如果仅指壁中书,乃常见经书,字体比较统一规范,应该不会有什么奇字。

这里也涉及逻辑问题,即概念的内涵与外延的关系。“古文是什么”或“古文跟非古文如何区别”,这是内涵问题。“古文包括哪些材料”或“哪些材料可以称为古文”,这是外延问题。对“古文”材料来源的追溯和具体材料的指认,属于外延问题,不能等同对“古文”内涵的定义。所以尽管上述“古文”在相对条件下所指范围不同,但并不改变“古文”的内涵,按李守奎的说法,它们都可以定义为“先秦秦文字之外的古文字”,后世则凡当代以前的文献异形文字也可称为古文。在同序列的属种概念中,外延小的概念可以被外延大的指称,但外延大的概念不能被外延小的指称。例如说“鲁迅是文学家”可以,说“文学家是鲁迅”就不可以。同理,许慎说“张仓所献《春秋左氏传》,山川所得鼎彝,其铭即前代之古文”是可以的,说“孔子壁中书是古文”也没有问题,因为这些文字材料都属于“古文”;但不能反过来说“古文即鼎彝之铭或张仓所献《春秋左氏传》”,也不能说“古文就是孔子壁中书”。

《说文·叙》言“史籀大篆”与“古文或异”,也是指异其构而非指异其体,“体”之异原不待言,且字体之异在整在全而不能为“或”。准此,分为七国的“文字异形”亦当包括构意职用,非专指风格字体而言。字构职用之异在个体而非全体,在局部而非全部,所以七国“文字异形”也是“或异”,与“古文或异”意思差不多。“小篆”的“或颇省改”,也是指省改大篆之构件构意;“隶书”之“以趋约易”者,省改小篆之构件构意,既便用又便写,当亦非专指书写风格而言。故所谓“小篆”“隶书”,虽称其体,实兼其构其用。“而古文由此绝矣”之“古文”亦非全部古文之形之体,实指与隶书结构用法不同之古文,“绝”指不再使用,非消失不存也。

段玉裁“弌”字注说:“凡言古文者,谓仓颉所作古文也。此书法后王,尊汉制,以小篆为质,而兼录古文、籀文。所谓今叙篆文,合以古籀也。小篆之于古籀或仍之,或省改之。仍者十之八九,省改者十之一二而已。仍则小篆皆古、籀也,故不更出古、籀。省改则古、籀非小篆也,故更出之。一二三之本古文明矣,何以更出弌弍弎也,盖所谓即古文而异者,当谓之古文奇字。”所谓“仍”“改”无疑是指字形而言,非指字体而言,“一二三”之与“弌弍弎”显然是用字的不同,不是字体风格的不同。

所以许慎所说“体”应该不等于后世的“字体”,而是指“形体”。说七十二代“改易殊体”,只能理解为其中的某些字形体不同。如果指“字体”,怎么可能有“七十二”种字体!存在异体字形的七十二代文字统称为“古文”,这“古文”当然也不可能是指某种具体的字体,而是指七十二代使用的文字。可见许慎所说的“古文”所指基本相同,都是指“古代文献中使用的文字”,是个含有形体、结构、职用三维属性的复合概念,非指单一的书体概念。既然“古文”指古代文献中使用的文字,自然就会包含对汉字职用的认识。

(三)《说文·叙》所言汉代对文字的研究,无论正误都是着眼职用

《说文·叙》所谓“通《仓颉》读者”,“亦能言之”,“说文字未央廷中”,“作《训纂编》”,“群书所载,略存之矣”,皆主要指文字的结构和功用而言,书写风格当在其次。

《说文·叙》言:“诸生竞说字解经谊,称秦之隶书为仓颉时书,云父子相传,何得改易?乃猥曰:‘马头人为长。’‘人持十为斗。’‘虫者屈中也。’廷尉说律,至以字断法,‘苛人受钱’,苛之字止句也。若此者甚众。皆不合孔氏古文,谬于史籀。”这段话的“说字解经谊”就是“马头人为长”“人持十为斗”之类,明显是指个体结构和功用,其“不合孔氏古文,谬于史籀”的不是书写风格,而是形体结构及其功用。段玉裁说:“(诸生)所习皆隶书,而隶书之俗体又日以滋蔓,则不知古矣。以其滋蔓之俗体说经,有不为经害者哉!此许自言不得不为《说文解字》之故。”可见许慎撰著《说文解字》就是为了正确解释经书中的用字。

《说文·叙》又言:“盖文字者,经艺之本,王政之始,前人所以垂后,后人所以识古。故曰‘本立而道生’,知天下之至啧而不可乱也。今叙篆文,合以古、籀,博采通人,至于小大,信而有证,稽譔其说。将以理群类,解谬误,晓学者,达神恉。分别部居,不相杂厕。万物咸睹,靡不兼载。厥谊不昭,爰明以喻。其称《易》孟氏、《书》孔氏、《诗》毛氏、《礼周官》、《春秋》左氏、《论语》《孝经》,皆古文也。于其所不知,盖阙如也。”

这段话陈述了三个意思,都是职用方面的。首先是文字的功用,在“前人所以垂后,后人所以识古”。其次是该书的编撰目的,“将以理群类,解谬误,晓学者,达神恉。”再次是该书的编撰原则,形式上“分别部居,不相杂厕”,内容上“万物咸睹,靡不兼载”,解释上“厥谊不昭,爰明以喻”。所爰(引)之经典,“皆古文也”。此“古文”指古文版本,即用古代文字书写记录的文本,许慎对“古文”的关注是跟今文版本的用字差异,包括形体结构不同的字位,非专指字体而言。即使把古文字体转写为隶书字体,其版本仍然属于“古文”系列。可见所谓“古文经”“今文经”主要指用字差异,字体只是来源和分类的依据,研究“古文”的目的在解读经典文献而不在书法艺术。解释上还有“于其所不知,盖阙如也”,“不知”而“阙”者当然不是指字的外形,而是字的结构和功用。

二、《说文》说解中的字用思想

《说文》对每个字头的说解目的在字义,形体分析只是手段。所以段玉裁“一”字注说:“以字形为书,俾学者因形以考音与义,实始于许,功莫大焉。”“因形以考音与义”,实质就是考证某个字记录了哪个词,表达的是什么音义。所以《说文》的说解主要就是说明字词关系,而字词关系的梳理正是汉字职用学的主要内容。这里讲《说文》说解中的字用思想,主要就讲许慎是否具有字词观念,他是如何处理字词关系的。

(一)许慎的“字”“词”观念

字词关系是现代语言学和文字学共同研究的重要课题。在古代,语言和文字没有明确的分界,常常混为一体,因而只有为解读书面文献服务的、把“形音义”捆绑在一起的“小学”,也叫“文字之学”。宋代晁公武《郡斋读书志》说:“文字之学凡有三:其一体制,谓点画有纵衡曲直之殊;其二训诂,谓称谓有古今雅俗之异;其三音韵,谓呼吸有清浊高下之不同。论体制之书,《说文》之类是也;论训诂之书,《尔雅》《方言》之类是也;论音韵之书,沈约《四声谱》及西域反切之学是也。三者虽各一家,其实皆小学之类。”可见古代学者把“形、音、义”三者并立,而没有“字、词”对立的思想。但讲文字职用就必然涉及字词关系,那么许慎有没有“字”“词”不同的观念,这是首先要讨论的。

《说文·子部》:“字,乳也。从子在宀下,子亦声。”“字”的本义为生育,先秦已引申为名字的字,再引申指记录语言的文字符号,应该是到汉代了。但古人也常常用“字”来表示现代意义的{词}①,许慎在《说文》中使用“字”很多时候也是相当于{词}的,或者说是从字词相关的角度来使用的。例如:

说许慎能大致区别字与词,是因为许慎能区别语言与文字,这有两个证据。一个是对单纯复音词不作单字训释,而是整个词一起训释。如:

《说文·走部》:“趑,趑趄,行不进也。从走次声。”“趄,趑趄也。从走且声。”

《说文·虫部》:“虾,虾蟆也。”“蟆,虾蟆也。”

《说文》中还有“承篆连读”例,其中有些也属于单纯词的整体解释问题。钱大昕《十驾斋养新录》卷四“《说文》连上篆字为句”条说:

许君因文解义,或当叠正文者,即承上篆文连读。如“昧爽,旦明也”“肸响,布也”“湫隘,下也”……“参商,星也”“离黄,仓庚也”“嶲周,燕也”,皆承篆文为句。……人部“佺”字下云“偓佺,仙人也”,“偓”字下云“佺也”,亦承上读。宋刊本不叠“偓”字,汲古阁本初印仍其旧,而毛季斧辄增入“偓”字,虽与义未乖,而古书之真面目失矣。

段玉裁认为此非《说文》本例,乃后人删隶写重篆而致。即许慎原书篆字头下隶书转写,字重而形不重。后世字头正文同体,遂显重赘,因而误删,造成连篆读例。张涌泉认为,原书当在篆头字下用重文符合,后抄漏符号,遂需连篆读[3]。据刘晓南统计,大徐本《说文》中有同部单纯词双字叠出整体释文者78例,单字叠出释文者12例,因此他认为《说文》存在双音单纯词同部叠出例,而不必有“连篆读例”[4]。

无论古书真面目是否连篆,许慎对叠出单纯词整体解释而不对单纯词作单字解释,这说明他认识到这些是“多字词”,是语言单位,不是文字系统的单字。

第二个证据是《说文》有“俗语”“俗谓”的说法,也有单说“俗”的时候。说“俗语”“俗谓”一定指向语言,不针对文字;如果涉及文字则只说“俗”,没有“语”“谓”之类表示语言的词。可见许慎能够区别语言与文字。如:

许慎用“俗”作训释语的并不多,前面四例“俗语”“俗谓”都是指称语言音义现象,没有一个涉及字形。后面两例则是就字形而言。“俗圅从肉今”,是说“肣”乃“圅”的俗字。“今俗以始生子为鼻子”好像在说词语,实际上是说“鼻子”即“自子”,因为前文有“自,始也”“自读若鼻”的铺垫。这说明他有语言意识,当然也有相应的文字意识。所以后来的徐铉就把许慎隐含的“俗字”观念发掘出来,用“俗作”“俗别”“俗别作”“俗书”“今俗以为”等说法指称文字现象,与“俗语”“俗谓”等相对,这两套术语说明文字与语言有别。

古人也用“词”这个字眼,但其含义跟现代的{词}是不同的。《说文·言部》:“词,意内而言外也。从司从言。”许慎对“词”的使用,既跟{字}相关,又跟{字}不形成对立。但不能因此判断许慎完全没有{字}{词}的概念,不懂得{字}{词}的区分。张素凤《许慎〈说文解字〉之“词”观探析》指出:

许慎把“词”训释为“意内而言外”,概括了“词”具有外在语音和内在意义两个要素,这是各级语言单位的共同特点。至于“词”到底指哪一级语言单位,《说文解字》没有明确界定。《说文解字》释义中,以“词”为属名的训释对象,既有虚词又有实词,说明许慎心目的“词”不限于虚词。《说文解字》以字为训释单位,对合成词的各个用字分别训释,对联绵词则进行整体训释,说明许慎对字与词的不对应关系有清晰的认识;结合其对“词”的义界“意内而言外”,则其所言“词”包括词和语素两种不同语言单位。《说文解字》的体例特点无法证明许慎所言“词”是否包括更大语言单位,只能依据与许慎“词”观念有关的先秦文献来分析、佐证。先秦两汉文献中“词”主要指“文辞”,包含词、短语、句子、段落、篇章等多级语言单位,则许慎所言“词”也应该包含各级语言单位。综上,许慎所言之“词”外延极大,不仅包括实词与虚词,还包括小到语素大到篇章的各级语言单位,是一个极其笼统的概念。许慎把各级有音有义的语言单位都笼统地称作“词”,说明其对语言单位的认识还是笼统和综合的,而没有进一步分析和划分为不同层次[5]。

我们基本认同张素凤的观点。许慎虽然没有明确论述“字”“词”的区别,也没有使用表达{字}{词}概念不同的指称术语,但从许慎解说文字的实际材料看,许慎应该具有粗略的字词不同观念,所以我们能够在《说文》中发现各种不同的字词关系处理方式。

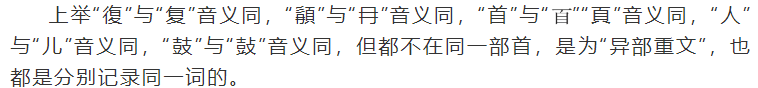

(二)《说文》对“一词多字”关系的处理

许慎在编撰《说文》时,搜集了当时所能见到的各种字形。经过整理,提取9353个字形作为字头②,系联分别为540部,同时发现有1163个“重文”。所谓“重文”,就是跟某个“正文”字符(不一定作字头,也不一定是小篆)使用功能重合的文字,这种现象就是多字同用,或者说一个词可以用多个字来记录。

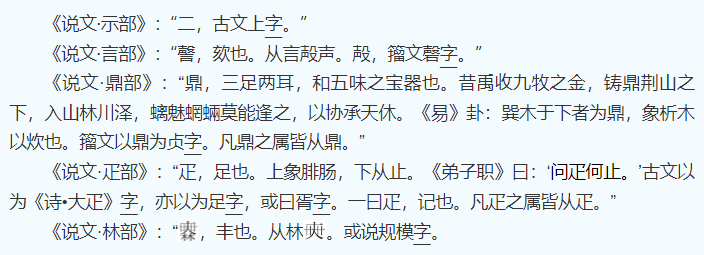

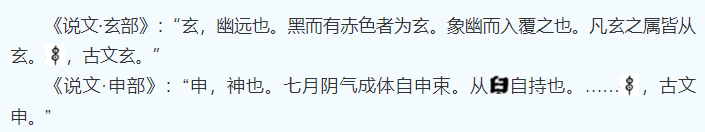

就来源而言,记录同一个词的多个字可能是历时关系,包括古文、籀文、古文奇字、篆文等。例如:

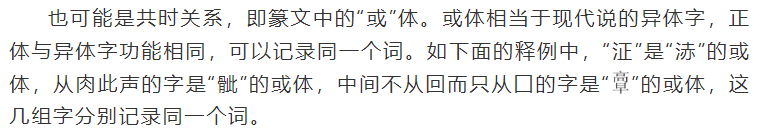

就正字与重文的属性关系而言,不全是异体字。沈兼士指出:“许书重文包括形体变易、同音通借、义通换用三种性质,非仅如往者所谓音义悉同形体变易是为重文。”[6]这三种关系可以表述为异体关系、本字与通假字关系、同义词换读关系,它们也都是分别记录同一个词的。例如:

异体关系:

《说文·木部》:“槃,承槃也。从木般声。鎜,古文从金。盘,籀文从皿。”

《说文·虫部》:“螾,侧行者。从虫寅声。蚓,螾或从引。”

本通关系:

《说文·首部》:“馗,九达道也。……从九从首。逵,馗或从辵从坴。……”(方以智《通雅》以为“馗”又作“頯”,“颊骨也”,与从“首”合,训“九达道”应该是通假用法;重文“逵”从辵,跟道路相关,才是“九达道”义之本字。)

《说文·又部》:“叜,老也。从又灾。阙。傁,叜或从人。”(“叜”为什么“从又灾”,许慎不知而“阙”。按甲骨文“叜”字与小篆同,从又持火于宀中,是“搜”的本字。“叜”训为“老”,应该是文献中的同音借用,即通假。“傁”才是“年老的男人”意义的本字,从人叜声。)

同义换读:

《说文·页部》:“頫,低头也。从页,逃省。太史卜书,頫仰字如此。杨雄曰:人面頫。俛,頫或从人免。”(按:《過秦論》“俛起阡陌之中”,李善引《汉书音义》音免。《史记·仓公传》“不可俛仰”音免。《龟策列传》“首俛”索隐、正义皆音免。玄应书两云“俛仰,无辨切”。《广韵》:“俛,亡辨切。俯俛也。”《玉篇·人部》:“俛,无辨切。俯俛也。”可见“俛”有俯首义而音免,跟“頫”音俯不同音而同义,许慎把两字看成“或”体字,属于同义换读。)

《说文·糸部》:“续,连也。从糸卖声。赓,古文续从庚贝。”(按:臣铉等曰:“今俗作古行切。”则“赓”与“续”不同音。《毛诗》“西有长庚”传曰:“庚,续也。”庚即赓,是赓有续义,跟“续”同义。然则古文“赓”与篆文“续”可同义换读。)

《说文·水部》:“澜,大波为澜。从水阑声。涟,澜或从连。”(按:“澜”的本义指“大波浪”,如《孟子·尽心上》:“观水有术,必观其澜。”而“涟”则指“小波浪”,如《诗经·魏风·伐檀》:“河水清且涟猗。”二字同义而音不同,属同义换读字。)

就重文的分布而言,有同部重文,有异部重文。以上举例都属于同部重文,即在《说文》中属于同一个部首,而且往往属于同一个字头。也有极少数分立字头的,如《水部》:

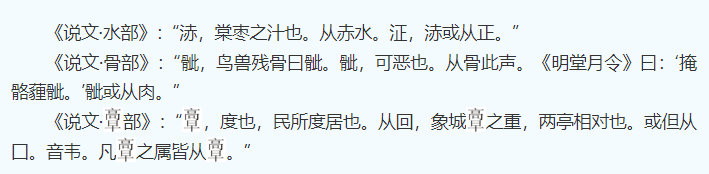

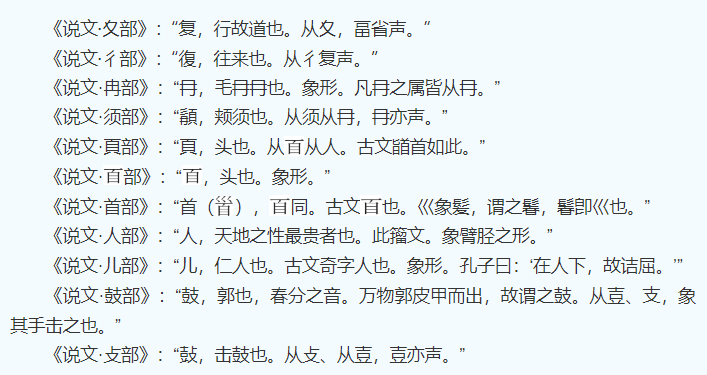

异部重文则分别放在不同的部,作为不同的字头,但它们的音义完全相同,记录的是同一个词,所以也是功能重复的字。王筠《说文释例》卷八设有“分别文、累增字”两类,他说:“此亦异部重文,以其由一字递增也,别辑之。”例如:

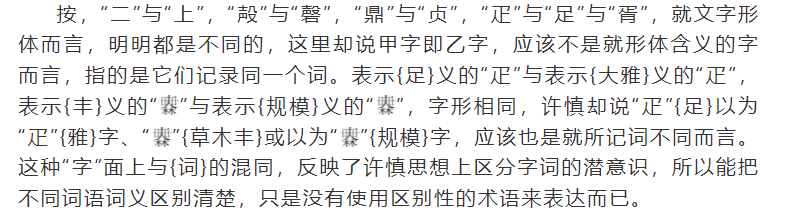

(三)《说文》对“一字多词”关系的处理

“一字多词”指一个字形可以分别记录几个不同的词语(词义)而言。对这种字词关系,许慎也不是用“字”“词”来对应表述,而是采用了其他表述方式。

1.“一曰”类

许慎对字头的形义训释往往是本用职能,除了跟形体相关的本义训释外,还有“一曰”体例。“一曰”的主要作用是存异说,往往反映某个字形可以记录多词多义的关系。这些异说有的是对字形理据的另一种说法,那实际上就是同形字问题。也有跟字形没有直接关系的,可能是假借义或引申派生词。段玉裁《说文》“禋”字注:“凡义有两歧者,出‘一曰’之例。”“祝”字注:“凡‘一曰’有言义者,言形者,言声者。”说明“一曰”的主要作用是列出义、形、音各方面存在的另解异说,“以便广异闻,多备识”。其中“言形者”“言声者”可能只是对形体的不同分析和一字异读问题,不属于一字多词现象。

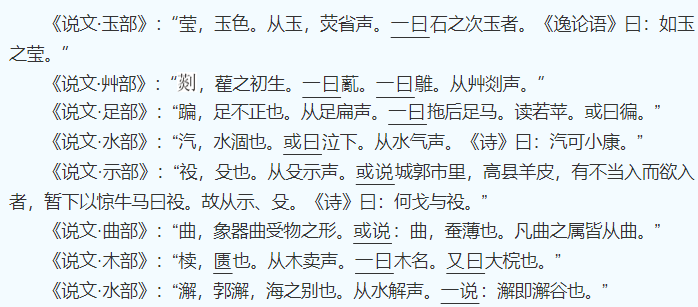

跟“一曰”注释功用相当的还有“或曰、或说、又曰、一说”等。据统计,大徐本《说文》中用“一曰”注例762个,“或曰”注例29个,“或说”注例7个,“又曰”注例4个(其中3个属于引文),“一说”注例1个。例如(只举与多词相关者):

上述各例都解释了一个字的多种用法。如“蹁”表示{足不正}即跛脚义是一个词,表示{拖后足马}义是另一个词,用为“徧(遍)”又是另一个词。余例可类推。

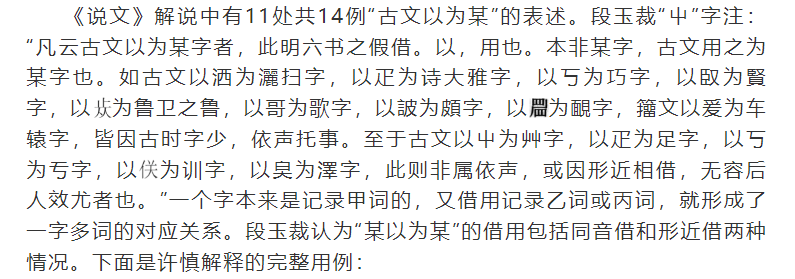

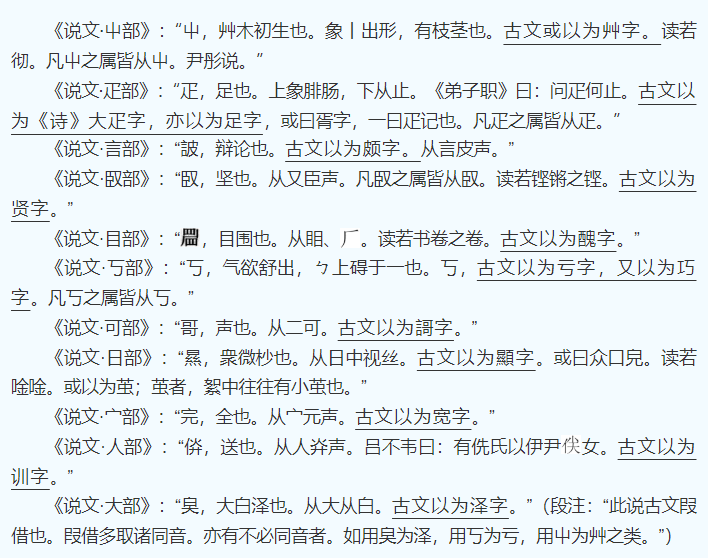

2.“古文以为某”

3.“读若某”“读与某同”

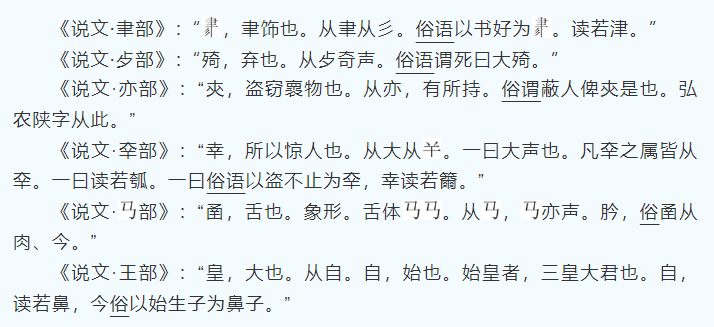

《说文》说解中有700多例“读若某”、35例“读与某同”的表述。例如:

《说文·王部》:“玽,石之次玉者。从玉句声。读若苟。”

《说文·王部》:“珛,朽玉也。从玉有声。读若畜牧之畜。”

《说文·王部》:“皇,大也。从自。自,始也。……自,读若鼻,今俗以始生子为鼻子。”

《说文·隹部》:“雀,依人小鸟也。从小隹。读与爵同。”

《说文·车部》:“範,範軷也。从车,笵省声。读与犯同。”

《说文·心部》:“悴,忧也。从心卒声。读与《易》萃卦同。”

段玉裁“皇”字下注:“此曰‘自读若鼻’,言皇字所从之自读若鼻,其音同也。”意思是“读若”只是用来注音的。钱大昕不同意段玉裁的观点,他在《潜研堂文集》中指出:“许氏所云‘读若’、所云‘读与同’,皆古书假借之例,不特寓其音,即可通其字,音同而义随之。”钱大昕认为“读若”注语是用来明假借的。严章福《〈说文校议〉议》序说:“许书言‘读若某’、‘读与某同’,或言‘读若某某之某’,皆谓假借,无关音切。……而世每谓许书但拟其音,无关形义,如后世音切,谬矣!盖许果以读若为音切,则九千三百五十三文,何字不当言‘读若’,何以‘读若’者仅十分之一?于此知许君‘读若’为假借,非谓音切也。”可见严章福赞同钱大昕的说法,他们都认为《说文》中“读若”“读与某同”是表明假借字的。如果确实如此,那也就涉及“一字多词”关系。例如“雀”本义指{麻雀},一种小鸟;而“读与爵同”,就是又可以用为爵位之{爵},因此一个“雀”字就可以记录{雀}和{爵}两个词。有的“读若”不一定是指向假借字,也可能反而是本字。如“自”本义为鼻子,因常假借为自我的{自},就另造了后起本字“鼻”。许慎说“自读若鼻”,实际上是把“自”当作{自我}义的本用字,而把“鼻”当作{鼻子}义的本字,那么“自读若鼻”在汉代的用字习惯上也可以看作“谓假借”。当然,是否所有的“读若”“读与某同”都是“谓假借”还很难说,因为有的“读若”字并没有发现文献中实际假借的用例。

4.“假借”“借”

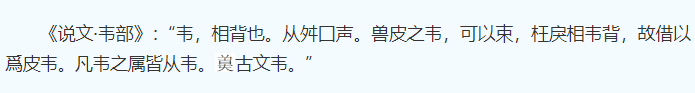

《说文·叙》“六书”之一:“假借者,本无其字,依声托事,令长是也。”这个“假借”从用字的角度看,也反映了一字多词的关系。比如“令”,本来是记录{命令}这个词的,又假借记录表示{县令}{令堂}的词;“长”本来是记录长短的{长}这个词的,又假借记录表示{长官}的词。《说文》中属于假借用字的现象很多,除前面提到的“古文以为某”“读若”“读与某同”外,解说中也有直接指出假借用法的,例如:

“韦”字本来是记录表示违背的{违}词,因为意义相关,又被借用为表示皮革的{韦}词,是一字记录了二词。

许慎眼里的“假借”“借”用,跟今天的理解并不相同,除了同音(音近)借用,意义引申、字形混同,他也是看作借用的。

5.异字同形

《说文》中还有一致特殊的字词关系,不一定是许慎有意为之,但客观上造成了同字异词的现象。例如:

上文分析可见,许慎的《说文解字》虽然是“合(形音义)三者以完一篆”,但并非把“形音义三者”看作平列的固定关系,而是认识到语言与文字的二元对应关系,进而对“一字多词”和“一词多字”的字词关系也有明确认识,所以自定体例和创设术语作了力所能及的表述。只是他对字词关系的表述方式跟现代不同而已。许慎的字词观念及其对字词关系的处理,充分体现出他具有朴素的朦胧的汉字职用学思想。

注释

收稿日期:2024-02-27

基金项目:国家社科基金重大项目“清代《说文》学新材料的普查、整理和研究”(项目编号:21&ZD299);河南省高校中 华优秀传统文化传承发展专项课题“汉字与中华文明”(项目编号:2023-WHZD-01)

作者简介:李运富(1957—),男,湖南衡阳人,教育部长江学者特聘教授(2014—2019 年),博士,博士生导师,主要从事汉字学、训诂学、古典文献学等研究。

①本文用{ }表示词项和词义,以区别相应的字符或字形。

②这个数字有争议,与传世文本的实际字头数可能不符。这里依《说文·叙》的说法。

参考文献

[1] 李运富.“六书”性质及价值的创新认识[J].世界汉语教学,2012(1).

[2] 党怀兴.宋元明六书学研究[M].北京:中国社会科学出版社,2003.

[3] 张涌泉.《说文》连篆读发覆[J].文史,2002(3).

[4] 刘晓南.《说文》连篆读例献疑[J].古汉语研究,1989(1).

[5] 张素凤,葛海楠.许慎《说文解字》之“词”观探析[J].语文研究,2022(3).

[6] 沈兼士学术论文集[M].北京:中华书局,1986.

[7] 许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1988.

[8] 晁公武.郡斋读书志[M].上海:上海古籍出版社,2011.

[9] 段玉裁.说文解字注[M].北京:中华书局,2013.

[10] 钱大昕.十驾斋养新录[M].上海:上海古籍出版社,2011.