赛珍珠多向语境的中国叙事

——基于文本的“大地三部曲”问题研究

要义或提示:在特定的中国视角下,赛珍珠抓住农民家族命运的曲折走势,对原始农业生活作了精细化的描摹写实,充满以客观审视代替社会道德介入的文学思想。赛珍珠中国叙事的语境构成系统相当复杂,包含英语文化语境、小说故事语境与农民生活的现实语境,文本语境与同时代的英美文学语境及中国新文学语境,外加汉语译本的转换语境与农民生活的现实语境等等,构成矛盾交叉的存在关系,使得赛珍珠小说的阅读研究受到了多向语境的交叉影响。赛珍珠施与世界的影响早已超出了文学领域,扩散到社会生活的诸多方面;由于中西文化的差异性存在,尤其是在意识形态方面的有形无形隔阂,她的许多作品还没有被译介到国内,对中国社会的影响还处于方兴未艾的阶段。赛珍珠的世界性价值,不仅体现在她上百部、千万字数量级的文学作品,还体现在她所张扬的人道主义精神,以及她身为一名女性作家的有益于人类社会公平健康发展的人生作为。

过往以本土视角对美国现代作家赛珍珠小说的中国叙事的思考研究,集中在文学的分类主题及超出文本的文化源流、历史背景、社会学和人类学等方面,而缺乏基于小说文本的叙事语言和文体特征等文学本身的系统论述。本论所谓的基于文本,指涉赛珍珠“大地三部曲”英语原著和汉语译本。仅是源头性的英语原著本身,在作陌生化角度的关于农民生活状貌的中国叙事中,已经含有了英汉双向文化语境的互溶性,影响着人们对赛珍珠小说的研判。而不同品质的汉语译本,在为汉语读者提供赛珍珠小说故事情节的基础上,为不涉及文本和文体形式及叙事语言构成的赛珍珠小说研究,提供了便利的某种限度的参考,但是由于复杂的原因也导致了曲解泛评等现象的蔓延。

赛珍珠赖以作中国叙事的那些小说故事,从来都应该是小说文体的基本属性,就像事实性是非虚构文学的基本属性一样,无论叙事语言的技巧方式怎样变化,贬抑和否定故事性,都只是小说发展过程中的阶段性认识。注重故事情节的营造而忽略文本语言的创建,通俗地说就是重内容思想轻艺术形式,向来是赛珍珠小说被指摘诟病的一个焦点问题。其实,用什么视角写什么样的故事,用什么样的叙事语言怎么来写故事,达到叙事艺术和故事情节的双赢,才是小说书写变不了的根本探求。无叙事艺术创造的故事情节,无故事情节的叙事艺术形式,都偏离了小说文体的基本特征。

在特定的中国视角下,赛珍珠抓住农民家族命运的曲折走势,对原始农业生活作了精细化的描摹写实,充满以客观审视代替社会道德介入的文学思想。赛珍珠中国叙事的语境构成系统相当复杂,包含英语文化语境、小说故事语境与农民生活的现实语境,文本语境与同时代的英美文学语境及中国新文学语境,外加汉语译本的转换语境与农民生活的现实语境等等,构成矛盾交叉的存在关系,使得赛珍珠小说的阅读研究受到了多向语境的交叉影响。

不论故事性强弱及呈现什么内容,叙事语言的方式方法和纯熟度,决定着作家的文体特征及文本品质,尽管这种特征和品质与小说的影响力未必成正比。赛珍珠根据自身所处的清末民初中国大地的生存经验,以横跨中西文化谱系的双重观照,进行反映中国历史真实和农村生活现实的小说书写。这种跨文化性,使她既不附和西方早已有之的象征主义,也不追随英美其时正兴的现代主义,同时又不跟从中国的文学变革,而是走在多向语境的现实主义路径上。这里的现实主义,并非社会主义的选择性现实主义,也不完全是资本主义的批判性现实主义,而是无阶级的人道主义性质的现实主义。因此论者认为,赛珍珠是一位善于处理人类处境和历史发展关系,从而作对应式或悖论式叙事,传达人性良知、平等正义,基于人道主义的现实主义作家。

由于赛珍珠小说故事和小说文本中的多向语境的存在,对形成阅读感受和学术认知的共识造成了相当大的阻碍;需要采取多维度的和切入文本的研究分析,认识与纠偏作品本身的和阅读理解中的各种问题,进而思量其故事内容所寓含的社会文化等方面的意义,才能还原她的文学价值的世界性于国内,复归其作品在诞生地、来源地中国的对等地位。

叙事语境与现实语境,转换对接

赛珍珠终身使用的英文笔名是波尔·S.布克,即为全世界所知Pearl S. Buck,这当然也是她出版小说代表作“大地三部曲”时的作者署名;赛珍珠是她在中国生活时所用的中国名字,也是国内翻译出版她文学作品时的作者署名。“大地三部曲”包括《大地》、《儿子》和《分家》三部长篇小说,故事的背景指向淮河以北的贫苦农村。故事的第一代主人公王龙是一个目不识丁的农民,他饱尝艰辛苦难,和妻子阿兰努力打拼,终于从四壁透风的穷光蛋人家,变成受人仰慕尊重的一方富户;王龙及儿孙三代人的家族故事次第展开,农耕生活的血脉从19世纪末期演进到20世纪三十年代。三部曲的首部长篇小说《大地》,从王龙迎娶阿兰开始,原在一个大户人家做女佣的阿兰,嫁给王龙后像男人一样在地里耕种劳动,为这个家庭生儿育女,孝敬伺候老人,勤俭操持家务。遇到旱灾饥荒,王龙一家到南方城市讨饭谋生,在一场战事混乱中,阿兰冒死捡回一袋珠宝,让王龙一家有了回乡生存发展的资本。王龙只顾买地、种地,夫妻俩把所有的血汗都浸泡在地里,家境越来越富裕。王龙有了那么多的地,有了吃不完的粮食,有了很大的家业和花不完的钱财,便有了地位身份和该有的享受。

对于这种原生性的中国农民故事,赛珍珠需要设置相应的英语叙事语境,以与那个年代中国农村的现实语境相吻合,才能把《大地》的人物命运和故事情节叙展开来,达到雕刻生活原质的叙事效果。《大地》把从穷人变成富人的王龙,刻画得入骨入髓,直抵某种民族性的深处。王龙慢慢地嫌弃阿兰长得不好看、没有风韵,娶回一个爱唱戏的青楼女子做小老婆,后来又把一个丫环纳为小妾。世事虽然沧桑,日子不断向好,王家儿女满堂,忍辱负重了一辈子的阿兰,人到中年时患病离世。王龙越来越老,守着乡土家业,告诫儿子们永远不能卖地,那是王家的命根子,有了那些地,才能有子孙们血脉相传的基础。行将就木之际,王龙万念皆空,唯一揪心的就是他的地,直到自己在不久的将来埋身于大地。

文学发展有着客观的语境对应系统。如果对民国时期的新文学发展进行纯年代的分段,似可把1930年以前视为前期,1930年到1939年视为中期,1940年到1949年视为后期。生活在民国首都南京的美国作家赛珍珠,于1929年写作完成长篇小说《大地》。那时的中国小说处于新文学前期,从对欧美近代文学的文化思想、技法结构的大肆借鉴模仿,转向本土语境的汉语自觉和文体构建,像鲁迅、郁达夫、王统照、沈从文、茅盾以及王鲁彦、台静农、废名、蹇先艾、老舍等作家的小说,已经形成本土小说的语境系统和叙事经验。1929年时的欧美文学,与农业中国决裂传统文化的新文学很不相同,他们是哲学文化及社会生活发展下的文学规律的产物。在西方殖民主义走向退潮的历史阶段,步入高度工商文明,尤其是经历一战震荡后的英美两国,文学书写有了丰沃的现代性土壤,从“前现代主义”的象征主义隐喻,进入包含隐喻在内的现代主义阶段,直指荒诞存在、个体自由及生命内在活动,涌现出卡夫卡、梅特林克、普鲁斯特、伍尔芙、乔伊斯、奥尼尔等一大批蜚声世界的新文学巨匠,也出现了福克纳、菲兹吉拉德这样的新实力派作家。这种中西方文学之间的显著落差,在当年是客观存在的,中国新文学所处的农业文明的社会基础,能够对接西方工业文明中期的象征主义、现实主义及之前的近代文学,已属超越自身历史文化血统的巨大割裂,含有社会外力对文学强行变革的特殊性。

在20世纪二十年代末,《大地》这种接近照相式的对于现实生活的精细写实,与同期英美那种逐步摆脱对现实生活的描摹再现,注重生命内视和语言结构的小说书写形势完全脱轨,难以融入英美现代主义文学语境的序时谱系;它与中国本土表现自身精神诉求和社会价值诉求的小说书写又大相径庭,也进入不了中国新文学语境的序时谱系。赛珍珠在1938年12月的诺贝尔文学受奖演说中实话实说道,“是中国小说而不是美国小说决定了我在小说上的成就。我最早的小说知识,关于怎样叙述故事和怎样写故事,都是在中国学到的。今天不承认这一点,对我来说,就是忘恩负义。”尽管赛珍珠受到了中国古典文学包括《水浒传》、《红楼梦》和《三国演义》等章回小说的影响,那也是她对传统现实主义文学的精神对接,与其时其势下中国新文学反叛文学传统的精神相左而行。

赛珍珠的《大地》英语原著The Good Earth,由纽约The John Day Company(约翰·戴出版公司)于1931年3月出版后,成为人类历史上第一部描写中国农民生活的英语长篇小说,迅速热销于美国、英国、加拿大、澳大利亚等英语国家,一时名震西方世界;继而被回译到中国,以多种汉语版本占据国内文坛,进而成为中国历史上出现的第一部完全纯粹地描写中国农民家庭命运的长篇小说。赛珍珠横空出世式的闪亮登场,对于中美两国文坛都是一 场意外插入式的震惊,引发了各种文化心态和群体立场的反应,产生长达近九十年的研究批评风波,誉贬交加而始终难以定论。

农民王龙的家庭生活与命运走势的深刻呈现,绝非一个都市作家用关注式写作、采访体验式写作所能达到的,也不是出自于农村、受过某种程度文化教育的一般作家所能完成的,那是赛珍珠亲身经历的生死与共的生存经验,投入了赛珍珠作为“美国人、中国心”的人道主义知识分子的生命感悟和人类博爱。回到20世纪现代文学的本身来考量,一部划时代小说的价值形成,必须在叙事艺术和文体文本形式上有所创建,形成独自的作品风格;然而“大地三部曲”赖于故事情节的写实手法,违背了西方现代主义文学的规律性,那些显得平实铺陈的叙事语言,传统老套的叙事方式,忽略人物精神心理运行的客观反映,未能结构出排他性的叙事艺术和文体文本样式。《大地》之所以能够成为划时代的小说名著,在相当程度上归功于中国叙事的内容意义,应合了某些历史阶段下西方世界想了解中国生活的迫切需要,以及中国想了解赛珍珠文学、与西方世界作文化互动的客观需要。

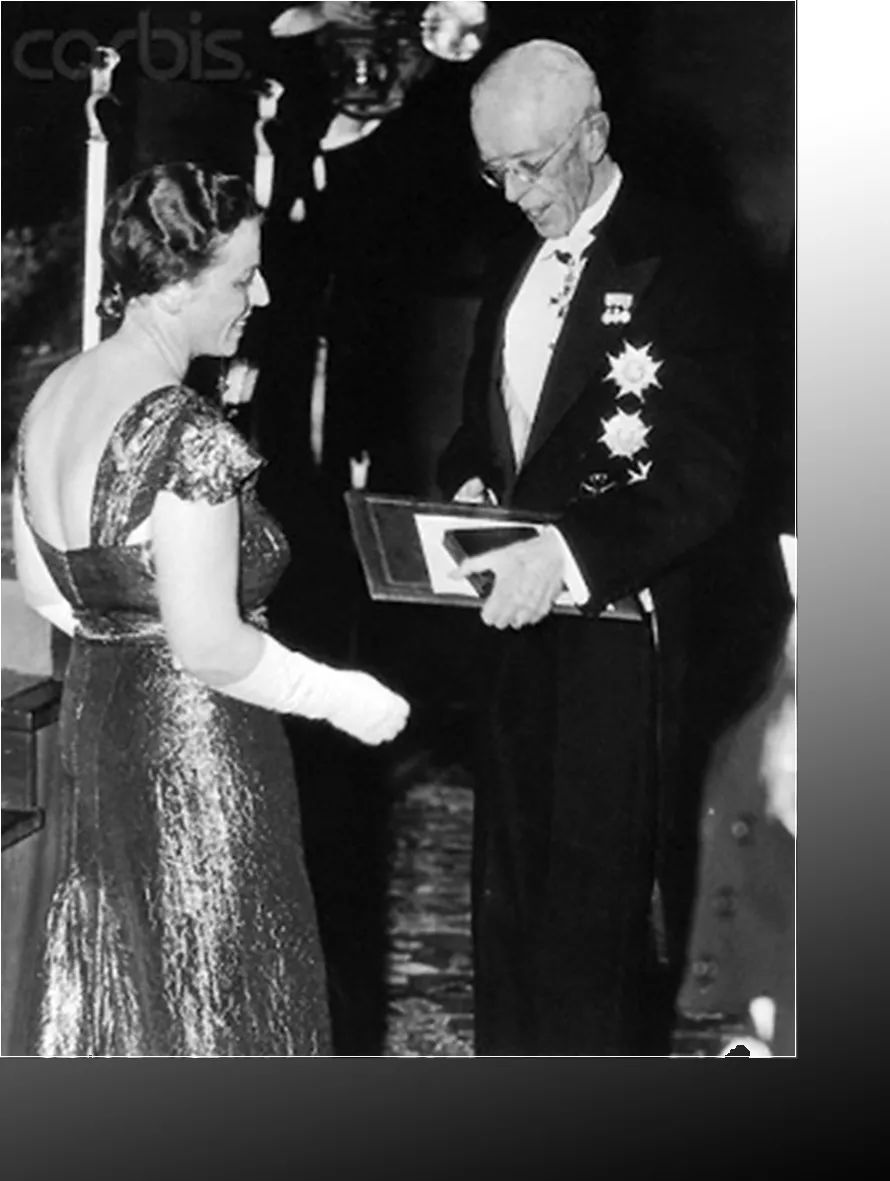

在中国改革开放之前横跨半个多世纪的漫长时光中,由于国内文坛对赛珍珠中国叙事的内容倾向予以否认,对其叙事角度和方式持有不同的立场,“大地三部曲”受到了相当程度的抵触、封锁和批判。尤为不幸的是,赛珍珠的小说作品也一直受到英美主流文学界的藐视排斥。但是,在一般的社会阅读层面上,由于“大地三部曲”里的原始异域风情和叙事方式的非主流化,也许类似于当下注重故事性的民间写作和网络写作,外加出版商的热力推广和媒体宣传,使得它莆一问世便成为炙手可热的大众读物,引起英美世界的热烈反响。尤其是《大地》这部长篇小说,出版后的第二年便获得普利策文学奖,激励盛名裹身的赛珍珠在以后的几年中,不断推出中国叙事的文学作品,由于她“对中国农民生活的丰富和真正史诗气概的描述,以及她自传性的杰作”,一举摘得1938年度的诺贝尔文学奖。

由约翰·戴公司1931年出版的英语版《大地》(以下称为英语原著),显现了赛珍珠中国视角下的叙事方式、方法和文体特征,细读慢品之下,这种以白描、铺陈为基本手法的叙事语言所编结的故事情节和人物形象,具有别样的事物感觉和文学意味。在《大地》英语原著的第八章里,有两节描写王龙在田间劳作的场景。

The fields, although Wang Lung cultivated them desperately, dried and cracked, and the young wheat stalks, which had sprung up courageously with the coming of spring and had prepared their heads for the grain, when they found nothing coming from the soil or the sky for them, ceased their growing and stood motionless at first under the sun and at last dwindled and yellowed into a barren harvest.

The young rice beds which Wang Lung sowed at first were squares of jade upon the brown earth. He carried water to them day after day after he had given up the wheat, the heavy wooden buckets slung upon a bamboo pole across his shoulders. But though a furrow grew upon his flesh and a callus formed there as large as a bowl, no rain came.

赛珍珠自述过“大地三部曲”的故事背景,是她所熟悉的淮河以北的清末民初的北方农村。论者根据自己对这个区域农耕生活的见识,即按照1990年以前中国农村保持千载的农耕生活状态,在贴紧《大地》英语原文语境的前提下,采取浓缩虚笔、简化赘词、对接现场的原则,试着转译成汉语,尽可能贴近那种原生原态的农业场景,以便于接下来的阅读分析。

尽管王龙拼了命地干活,田里还是干燥得裂开了口子。春天到来时,嫩弱的麦苗努力长出茎秆,期待着吐穗灌浆。可天上无雨,地下无水,麦子没法生长,先是在阳光下默不动弹,后来逐渐枯黄干死,变得稀稀拉拉,麦地的收成落空了。

王龙先前培育的那块方形的秧床,成了褐色田野里仅存的一片玉绿。失去对麦地的指望后,王龙天天挑水往秧田里浇,那根挂着重重的两木桶水的竹杠子,在他的肩窝上压出一道沟痕,生出碗口大的茧疤。雨,还是没有下。

单是阅读那两节英语场景,已经能明显感觉到作家的叙事努力,把白描手法把农事细节摹写得比较到位,同时又觉得这里的叙述铺陈稍过,有些词语稍显虚涩。对照一下中英文的细节就会发觉,如果英语原文不作那样的铺陈叙述,仅仅用农田干燥、麦子颗粒无收那么一带而过,而不描述泥土干燥得裂开了口子,嫩弱的麦苗努力长出茎秆,后来又枯黄干死,则表现不出旱灾的严重情形。如果仅仅描述王龙挑水浇到秧田里,不加上竹杠子、木桶,肩窝上压出一道沟痕,生出碗口大的茧疤,那么早已进入工业社会和现代文明的西方读者,则无法远距离地体会到中国农民的劳动状况及生存处境的质感。

《大地》中所展现的农村生活和劳作场景,有一些只会在长江以南地区出现,比如说在她居住过的镇江、南京或九江才会种植水稻;在清末民初的淮河以北地区,一般不种水稻、不长竹子是农业常识,农民挑水常用的是桑木、槐木等木质的扁担,而不常用竹质的扁担。相反,在长江以南地区则普遍种植水稻而一般不种植小麦,农民挑水常用的是一截竹子,北方人叫竹杠子,或者是把一截竹子剖成两片的那种竹扁担。如此看来,由于赛珍珠不是土生土长于一地的地方居民,而是不断迁居南北方、国内外的世界居民,导致《大地》里的某些农村场景,混合了她在长江以南和淮河以北地区的两种生活经验。英语原文中的“ a bamboo pole”,直译就是“竹竿”,作家本意表述的当然是她所熟知的竹扁担,全中国没有一个地方的人会把竹扁担和竹杠子说成是竹竿;既然原文强调了竹子“bamboo”这个词,理应把“a bamboo pole”翻译成竹扁担和竹杠子,考虑到原著里的生活场景主要类似于淮河以北地区,所以论者把它翻译成“竹杠子”。

每一个民族的语言都是其历史文化的结晶,与其地理环境和生活方式相适应,具有相对稳固的排他性的生命力。赛珍珠毕竟不是“下放在农村劳动”的普通中国农妇,当她用现代英语书写东方常见的原始农耕生活,而不是书写普世相近的现代都市生活,难免会产生一种人到心到、语言难到的叙述困顿。比如那句“嫩弱的麦苗努力长出茎秆,期待着吐穗灌浆”,描写平常的农田场景和庄稼长势,在她的英文里却是“the young wheat stalks, which had sprung up courageously with the coming of spring and had prepared their heads for the grain”,直译成汉语就是,“幼小的麦子勇敢地长出麦秆,准备长出谷物的头来”;而那句承接干旱语境的“可天上无雨,地下无水,失去养分的麦子没法生长”,在她的英文里则写成“when they found nothing coming from the soil or the sky for them, ceased their growing”,直译成汉语就是,“它们从天空和地上得不到任何的东西,便停止了生长。”

《大地》的叙事语境在英文表意和中文理解的两个向度中,都与原始农耕生活的现实语境存在着不易对接的距离,对于西方的英语读者,这种距离可以依靠阅读感觉一带而过,对于汉语读者这种距离反而难以弥合。汉语读者所阅读的汉语译本可能存在新的问题,即小说中的翻译语境与原著语境转换对接时出现偏差,造成阅读感受和农耕场景之间的隔膜,容易产生误解或费解。单讲原始农耕生活的农业语境,已与现代生活语境之间存在着很大的落差,已经具有一定的阅读难度,加之英语叙事和汉语叙事转换时产生的偏差,定然会对《大地》情节的理解造成负面作用。这种情况在不同汉译本的《大地》中屡有出现,实在是不容小觑、需要面对的实质性问题。

国内通行的汉译本“大地三部曲”,是漓江出版社1988年7月第1版,经过屡次印刷的权威译本(以下称为88版汉译本,后被多家出版社再版印刷),当年以《大地》为书名出版发行,将《大地》、《儿子》和《分家》合为一集,属于“获诺贝尔奖作家丛书”之一。下面看看88版汉译本中,王龙在田间劳作那两节场景是什么样子。这里完全没有较量翻译水平的意思,论者既非英语翻译专业也无必要离题而为,如此列举比对,仅仅是为了有效分析《大地》原著和译本中的叙事语言。

尽管王龙拼命耕作,天地还是干燥得裂了缝。春天,麦苗曾茁壮地生长,只等下了雨吐穗灌浆,但是现在天上无雨地上干,它们停止了生长,起初在太阳下一动不动,终于枯黄而死,颗粒无存。

王龙种的稻秧苗床,是褐色土地上仅存的青绿色方块。他看到小麦没有指望以后,天天用扁担挑着两大桶沉重的水往秧田里送。尽管他肩上压出了碗口大的老茧,雨仍然没有下。

这样的汉语情节,读起来似有夹生的感觉,说它书生气很浓,却是在描写十分具体的农耕场景,说它是十足的翻译腔,却也说出了情节的意思。总之,读着它觉得有些语感不顺,这里那里有些对不上调;读者可以对照两节中英文,仁智施之,去作感受细察。

赛珍珠“大地三部曲”的另两部长篇小说《儿子们》(出版于1932年)、《分家》(出版于1935年)的88版汉译本,同样存在着阅读夹生感,难免会削弱小说的叙事特征和文本品质。这不仅是翻译中不易解决的问题,也是英语原著自带的问题——在叙事语境与现实生活语境之间存在一定的隔膜。至于“大地三部曲”的88版汉译本,虽有不少硬伤软伤的缺点,但能够在三十年前那样的文化生态下出版问世,实在是难能可贵,它们满足了全国读者和研究者对于赛珍珠小说的阅读渴求,可谓是功不可没。

找出英语和汉语两个向度中交叉并存的语境转换问题和叙事语言本身的问题,矫正其中的叙述偏差和转换偏差,以与现实生活语境作无缝对接,或许是阅读理解赛珍珠小说故事和小说文本的根源性途径及方法。对于中国读者,在对赛珍珠中国叙事的小说阅读或翻译过程中,唯一恰当的做法是既维护原著的叙事方式、手法和语言特征,又要作相应的本土化叙事的语境反转。如果阅读或翻译赛珍珠的中国农村叙事的小说,感觉不到地道的中国味而满是洋味,那一定不是赛珍珠的本意或责任,而是我们的文化经验和领悟方式存在某些偏差。有了这样的认识基础,才可能进一步理解赛珍珠小说的叙事语言、文体特征和文本构成,然后再去阐发她的中国叙事的内容价值和各种衍生意义。

英文叙事与汉语传达,两难呼应

身为一位熟练持用英汉双语的“美国身、中国心”的现代作家,赛珍珠写作“大地三部曲”前两部《儿子们》、《分家》,包括《母亲》等其他一些中国叙事的小说时,都生活工作在民国首都南京,而且1934年以前她一直断续地居住在长江南北的几个地方,自然会受到中国新文学的影响。但是,世界性的生活空间和人世阅历致使她不可能局限于此,她必然与西方的文学精神相呼应,这应该是她不用汉语而用英语写作的根本原因,她需要在原本的祖国找到文学出路。然而在事实上,她所呼应的不是英美现代主义的文学主流,而主要是英美近代现实主义的文学传统,表面上与中国新文学所对接英美文学的指向领域大体一致;她呼应着狄更斯、罗伯特·勃朗宁、萨克雷、乔治·艾略特、哈代之类的近代作家,也兼顾到马克·吐温、杰克·伦敦、高尔斯·华绥那类的早期现代作家。这样的选择性呼应相对于她的文学处境而言,也许属于明智之举,有利于自由地作她所熟悉的中国叙事。

赛珍珠跨国度、跨文化生活的特殊身份及其独立自持的世界观、人生观和价值观,使得她的文学表现领域和价值诉求既不同于中国新文学,又迥异于同时期的英美文学,或许她难以从中西方两种文学现场获得现成的坐标值,只能利用两者之间空当的优势和最宝贵的自由度,来成就属于独立人格、独立思考、独立写作的三独立文学样式。当时的中国新文学,追求着五四精神中对于传统文化的纵向决裂和自我创建的现代性,以及横向吸收西方文化以自强的觉悟;赛珍珠对这些追求未必都能予以认同,也无需用这些潮流作为自身的写作支撑。她把视角深深地切入不为时潮所看重、几近原始的中国农村土壤,那不是借机表达现代性诉求的附身扫描,而是融身于农民家庭生活的全部生死情节的血肉相连,以原生性、传统性的中国视角,写实了1934年前的中国农耕文化的精神本质——土地和人相依为命、喜悲交加的矛盾性存在。

“大地三部曲”不是那种淡化故事的无所“叙事”的现代主义小说文本,也没有西方传统作家的那种宏大叙事结构,而是在“无我介入”式的现实主义叙述中,侧重于人物形象、故事情节和叙事小环境的细致描绘。在英语原著《大地》的第二十八章里,描写到王龙家族里的事情,他的大儿子对他的堂弟产生怀疑,认为这个堂弟老是盯着王龙家院里的女人们想图谋不轨,为此王龙训斥大儿子不该乱猜乱疑。父子俩产生争执,大儿子揶揄王龙纳妾的行为不成体统,让王龙的心情大为不快。下面,是英语原著里关于王龙生气时的一段牢骚话。

He was musing in anger and he said again,"And am I never to be done with all this trouble in my house between male and female? Here am I passing into my age and my blood cools and I am freed at last from lusts and I would have a little peace, and must I endure the lusts and jealousies of my sons?"

借用88版汉译本《大地》里这一段话的译文,供读者阅读理解,看看是否切合清末民初的农村生活语境,是否符合一字不识的文盲农民王龙的身份语气。同时论者按自己对淮河以北的苏皖农村生活和农民脾性的理解,呼应小说原著情节的叙事语境,试着把这段话也转译传达为口语化的中文。再次申明,论者配合论文翻译几句原著只是为了便于分析说明问题,与工程浩大的88版汉译本没有可比性,即使后者在语境传达呼应上存在诸多的经验性和技术性问题,对传播赛珍珠的文学作品也可谓厥功甚伟。这里的两段译文对照起来比较直观,或许能见微知著地启发汉译本小说的读者,不同的译文读起来不止是语感不同,还存在语义的差别,影响着对小说情节的感受和对人物性格的认识。

88版汉译本:他生着气,仔细地想着,然后说:“难道我家那男女之间的麻烦永远没完没了吗?我就要老了。血不那么热了,而且不再有什么欲望。我想过得安静一些。难道我得永远忍受儿子们的欲望和嫉妒吗?”

论者试译:他生着闷气,思量着,然后又说:“家里的男男女女麻烦事儿怎么就没个完,教我不得安身。到我这把年纪已经没了热血,没什么欲求了,图的是过得安稳,我干嘛非要受子孙们的怨气?”

无能哪一个注重叙事语言的作家在写作人物对话时,一定会按照人物的身份性格和所处场景来设置话语,除非表现特殊人物和特殊情况的需要,所有的人物必须使用现实生活中的日常口语,而不是任何一种书面语言或课堂教学语言;市民使用城市通用的日常口语,农民使用农村通用的日常口语,知识分子使用带有文化气质的日常口语。对于译本小说的人物话语,包括赛珍珠中国叙事的译本小说的人物话语,定然也适用这个原则。如果放低对小说译本的要求,只要文通字顺,具有文学意味,传达清楚故事情节,对一般性的阅读消遣也许无妨大碍,也许还可以用来进行故事内容、社会生活、历史文化等层面的一般性研究(国内的赛珍珠研究大体如此);要想通过译本小说研究外语作家叙事艺术中的语言结构和文本形式的构成,则需要严肃谨慎地选择可信可靠的译本,否则将事与愿违,甚而就是缘木求鱼。

谈到中国当代的翻译文学,堪称经典译作的范例有很多,比如要研究当代英美作家的文学作品,除非是必须研究源头性的叙事语言,遇到李野光、冯亦代、施咸荣、吴劳和汤永宽、李文俊、董衡巽那样的汉语译本,阅读理解起来比看英语原著更为便利奏效,他们用流畅生动的现代口语传达了那些英美作家的原汁原味。吴劳翻译的《老人与海》,汤永宽翻译的《永别了,武器》等海明威小说,蕴含者译者深厚的文学修养、英文中文造诣和渊博的知识储备,以及他们对于西方文化和生活方式的精透参悟。选择这样的海明威小说的汉语译本,既可以作为阅读享受,也可以作为海明威研究的第一手资料,就像中国人阅读和研究马克思著作,拿在手里的正是权威的汉译本。

谈到中国当代的翻译文学,堪称经典译作的范例有很多,比如要研究当代英美作家的文学作品,除非是必须研究源头性的叙事语言,遇到李野光、冯亦代、施咸荣、吴劳和汤永宽、李文俊、董衡巽那样的汉语译本,阅读理解起来比看英语原著更为便利奏效,他们用流畅生动的现代口语传达了那些英美作家的原汁原味。吴劳翻译的《老人与海》,汤永宽翻译的《永别了,武器》等海明威小说,蕴含着译者深厚的文学修养、英文中文造诣和渊博的知识储备,以及他们对于西方文化和生活方式的精透参悟。选择这样的海明威小说的汉语译本,既可以作为阅读享受,也可以作为海明威研究的第一手资料,就像中国人阅读和研究马克思著作,拿在手里的正是权威的汉语译本。

88版汉译本“大地三部曲”,或许由于是多位译者合作的产物,影响了叙事语言基调的连贯性及整体语言风格的统一,但总体上还是可以给予肯定,他们在小说故事内容的传达上比较到位,在小说翻译的关键之处——人物形象塑造、环境交代、情节描绘诸方面,作了许多的研析努力,有许多值得赞赏之处。但是它们存在的致命弱点不容回避,比如在人物对话、心理语言、农事叙述等方面,常常呈现为十足的洋泾浜;在人物场景的动作细节上,时常语焉不详或有所漏译;这些问题显出了对英语原著翻译传达时的两难状况,有时是生搬硬套,有时是避障绕行,造成对中文叙述和英文叙述的共同损伤。正如88版汉译本的那些值得赞赏之处,在英语原著《大地》的第十九章里,写到了一段凸显人物性格的绝妙情节,被88版汉译本传达呼应得生动到位,活灵活现。有一天王龙穿过农田往家里走,经过在池塘边为他洗衣服的阿兰身旁时,他犹豫一阵子后粗声粗气地对阿兰发话,讨要阿兰一直贴身珍藏、从来舍不得用的宝贝——她曾经舍命捡回的那袋珠宝中的两颗珍珠,其他的都交给王龙买地置业了。王龙讨要那两颗珍珠,是为了讨好从青楼带回来做小老婆的荷花。王龙喜新厌旧、自知理亏,却又十分霸道、厚颜无耻,那一面农民暴发户的性格做派,以及阿兰听夫随夫、忍辱负重,处身卑下的瑟瑟情状,被刻画表现得淋漓尽致。

"Where are those pearls you had?"

And she answered timidly, looking up from the edge of the pool and from the clothes she was beating upon a smooth flat stone,

"The pearls? I have them."

And he muttered, not looking at her but at her wrinkled, wet hands,

"There is no use in keeping pearls for nothing."

Then she said slowly,

"I thought one day I might have them set in earrings," and fearing his laughter she said again, "I could have them for the younger girl when she is wed."

And he answered her loudly, hardening his heart,

"Why should that one wear pearls with her skin as black as earth? Pearls are for fair women!" And then after an instant's silence he cried out suddenly, "Give them to me......I have need of them!"

Then slowly she thrust her wet wrinkled hand into her bosom and she drew forth the small package and she gave it to him and watched him as he unwrapped it; and the pearls lay in his hand and they caught softly and fully the light of the sun, and he laughed.

But O-lan returned to the beating of his clothes and when tears dropped slowly and heavily from her eyes she did not put her hand to wipe them away; only she beat the more steadily her wooden stick upon the clothes spread over the stone.

下面是88版汉译本《大地》中的这一段精彩译文,尽管其中还存在着表述生硬的“捣衣服”,语气教条的“沉重地慢慢滴下”,不够确切的“手伸进怀里,从里面掏出……”,语感木讷的“但是她不把眼泪擦掉”,以及一些句子节奏欠妥、叙述歧义化的,属于汉英两种语境之间传达呼应的两难问题,但却把握住了现场语境和人物神态的气氛调子。这一段原著和译文中的人物对话及环境气氛,被拿捏得非常细腻恰当,让人物的性格神情跃然而出,传达了英文原著的叙事语言的艺术光芒,同时体现了中文译著的转叙语言的非凡魅力。

“你那两颗珍珠在什么地方?”

她正在池塘边的一块平滑的石头上捣衣服,这时抬起来来,望着他怯生生地答道:

“珍珠?我留着呐。”

他避开她的目光,望着她湿漉漉的双手说:

“白留着珍珠,一点用也没有。”

这时她慢慢地说道:

“我想我有一天也许用她作一副耳环。”她害怕他嘲笑,紧接着又说,“小女儿出嫁时我可以给她戴上。”

他硬起心肠,大声对她答道:

“戴什么珍珠耳环,皮肤黑得像泥土一样?珍珠是给好看的女人带的!”他沉默了一下,然后又突然喊道,“把珍珠给我——我有用处!”

于是她慢慢地把多皱的湿手伸进怀里,从里面掏出了那个小包,他把小包递给她,看着她打开。他把两颗珍珠放在手上,它们在阳光映照下发出五彩斑斓的光,他笑了。

阿兰又回过头来捣他的衣服。大颗的泪珠从她的眼里沉重地慢慢滴下,但她不把眼泪擦掉;她只是用棒槌更使劲地捣着石头上的衣服。

这段情节中有一个被译者整合过的句子,“And he muttered, not looking at her but at her wrinkled, wet hands“,被翻译成“他避开她的目光,望着她湿漉漉的双手说”,妙在王龙“避开她的目光”(心虚),确是抓住了人物性格的魂;遗憾的是没能把王龙说话神态的“he muttered”(他嘟哝着)翻译出来,也没有把阿兰相貌的“her wrinkled”(她皱巴巴的)翻译出来,而这些细节是刻画王龙愧对阿兰的心理关节。如果把这个句子翻译成:“他避开她的目光,盯着她皱巴巴、湿漉漉的双手,嘟哝着说”,也许更能呼应当时的语感、语义和语境。王龙心里早已嫌弃阿兰的相貌和衰老了,理当翻译出他的“嘟哝着”和她的“皱巴巴的手”。

由于赛珍珠的中国叙事中存在着一定程度的“双非性”,即非纯粹的英语文学性,非纯粹的现实生活语境的呼应性,加上被翻译成中文时未必意识到或未能调和这种“双非性”的矛盾,包括疏于对历史深处的农民生活经验的体察理解,语境转换不够到位,传达语义不够准确,这些原因导致了88版汉译本“大地三部曲”存在着局限性;它们可以作为翻译小说故事来阅读,可以对此进行分类的主题思想性的研究,但是不尽适合作为叙事艺术的小说文本来研究,以及与其他中外作家作文本比较研究。假如想通过八十多年来“大地三部曲”的各种汉语译本,研究赛珍珠的叙事语言、现代性写作技巧乃至其中的中国方言特征之类,则要慎而又慎多打问号,弄得不好极有可能与基本的常规常识背道而驰,无功而返。

让我们继续来阅读《大地》的文本,在英语原著第三十四章即最后一章,写到了老之将死、为自己安排好后事的王龙,在他进入小说结尾的一段情节里,对土地的感情和归宿被极其传神地细描了出来。为了体味《大地》原著冲破叙事语言表述困境,呼应农民生活现实语境的努力,便于中英文对照分析,姑且由论者直接把这一段关键的情节翻译过来。

SPRING PASSED and summer passed into harvest and in the hot autumn sun before winter comes Wang Lung sat where his father had sat against the wall. And he thought no more about anything now except his food and his drink and his land. But of his land he thought no more what harvest it would bring or what seed would be planted or of anything except of the land itself, and he stooped sometimes and gathered some of the earth up in his hand and he sat thus and held it in his hand, and it seemed full of life between his fingers. And he was content, holding it thus, and he thought of it fitfully and of his good coffin that was there; and the kind earth waited without haste until he came to it.

春天过去了,转而度过了收获的夏季。在那冬天到来前的暖暖的秋阳下,王龙坐在他父亲从前靠墙而坐的地方。这一阵子,他除了想到吃饭、喝水和他的那些地,再也不想其他什么了。他只是牵挂着他的那些地,而不再去想地里的收成怎么样,播什么种子之类的事儿。有时他会弯腰抓起一把土,坐在那里,握着土,手指间似乎就有了活力。手里握着这把土,他感到心满意足。握着这把土,他断断续续地想着他的那些地,跟着想起了他那口上好的棺材。温厚的大地从容地准备着,等着那一天他将如期的入土。

这段英语情节在竭力呼应汉语文化下的传统农业语境,营造土地与农民生死相依的情状氛围,但是有些句子显得拖沓,有些词句拿捏欠准,西方读者要想读懂个中意味,最好懂得中国农民的生活经验及其对生死观的理解。要想让中文读者都能读出这段情节的微妙传达,理解同情王龙这一辈子的尾声处境,翻译成汉语时应该对原著表达的拖沓欠准进行适当修缮,更切实地呼应那种原始农业语境,准确地传达情节氛围。

例如这段英语情节中交替出现的“his land/some of the earth /the land itself/ he thought no more whate......except of the land itself/the kind earth”,是特定语境下的类似词语的不同表意,不能一概读成或译成含有土地的——“他的土地/一些土地/除了土地本身,他不再想……/仁慈的土地,应该以中国农民的视角和话语特点分别读成或译成:他的那些地(农田)/一把土(泥土)/他只是牵挂着他的那些地(土地本质),而不再去想……/温厚的大地(与小说主题契合)”。论者按此思路译出这段英语情节,意在传达王龙因土地生、为土地苦、因土地兴,最终万事皆休,心满意足地期待回归土地的深切意味,究竟有没有把王龙行将就木的情景,以及他期待入土为安的满足感表述到位,由感兴趣的读者去品味鉴别。

还有那句话的英语原文,“Wang Lung sat where his father had sat against the wall(王龙坐在他父亲从前靠墙而坐的地方)”,这样的白描似乎没有呼应出现实语境里的意思,它完全可能是指过去北方农民惯常的席地而坐晒太阳;那么原句如果写成“Wang Lung sat on this ground where his father had sat against the wall”,就指实了王龙是坐在“地上”,而不是坐在抽象的“地方”,这样的话就必须翻译成,“王龙坐在他父亲从前靠墙而坐的地上”。类似的英语表述在“大地三部曲”的原著中比比皆是,光有文学阅读经验和翻译经验而缺乏对农耕生活和农民习性的基本了解,也很难把英语叙事翻译为恰当的汉语叙事;只有让小说的故事情节语境和农民的现实生活语境呼应起来,才能传达出精准的语感和语义。

88版汉译本《大地》的同一段情节的译文,就不在这里列出了,那里面用词不确、表述不准、语气转换不连贯等问题照常存在。就88版汉译本《大地》的这段情节,论者不得不指出其中的一处硬伤,译者不应该漏译那句“and he sat thus and held it in his hand, and it seemed full of life between his fingers(坐在那里,握着土,手指间似乎就有了活力)”,这是至关重要的一句话,它不仅关乎到这段情节的“戏眼”——人与泥土间的互生之能,而且关乎到整部小说收尾前的大地主题的那点睛一笔。

虽然赛珍珠是在作中国叙事,采用的却是通常格式和汉语元素的英文书写,有时候在平铺直叙中缺少节奏变化和语言张力,人物语言的个性化明显不足,代词及转换词太多却常常指意未明,许多地方写实有余而想象性不足。这些叙事语言的特点或是欠缺,即使不太影响她“文以载道”式的故事传达和主题表现,对小说文体里的情节细节、人物塑造、环境描写也无大妨碍,甚至也不影响作家的叙事风格的展现,但是却深深影响其小说的文体特征和文本形式的个性品质。从赛珍珠翻译中国古典白话小说《水浒传》的英语译本中可以得到反证,那些源头(中文)语境里的可意会难以转译传达的话语特性,在英译本中常有变味和缺失。在“大地三部曲”的三部英语原著里,或多或少地存在着人物话语缺乏个性特色的问题,似乎都侧重于话语意思的传达,而忽视个体话语表达的个性方式。88版汉译本里的各种人物话语之所以都是洋乎乎、文绉绉的如出一口,尤其在《儿子们》和《分家》里表现得更为突显,原因应该与此相关。虽然英语叙事与汉语传达难以两相呼应、两全其美,却不能改变汉语译本的应有追求:把英语的文化语境传达为汉语的小说语境和现实生活语境,对不同人物作个性区分而赋予其汉语化的日常口语。

研究外国文学作品,即使能阅读到品质精良的小说译本,最好也能以外语原著作为对照,这是精益求精的学术态度和做法。如果读不到或不能阅读外语原著,参照品质难保的汉语译本去作研究评论,就会像鲁迅当年那样,未见《大地》英文原著便对其予以批评否定,后来果然又觉得自己的那些评价有欠妥当。赛珍珠中国叙事的语境传达,存在写作过程就已有之的英文语境和中文语境的两难呼应,小说语境与现实生活语境的两难呼应;加之中文译本语境与现实生活语境的两难呼应,还有译本语境与读者自身语境的两难呼应,凡此种种情况,都是阅读理解赛珍珠“大地三部曲”时需要面对和解决的实际问题。只有让小说的叙事语境保持连贯畅通,有效传达小说的情节细节,才能全面准确地认识赛珍珠中国叙事的魅力价值。

中文阅读的纠偏与突破,完整价值实现

20世纪前三分之一时段的中国社会,相对于沿袭千年的封建帝制历史称得上是个新时代,历经了从晚清王朝的变革走向现代民国的动荡,自农业文明慢慢过渡向现代文明,出现了大背景下的许多大事和新事:封建帝制的没落进而垮台,义和团运动的曲折,知识阶层的逐步觉醒,新式教育和中体西化,民国的建立及讨袁护国;五四新文化运动,反儒教斗争,反外国势力的运动,各打旗号的“革命风潮”;各种割据势力之间的混战,北伐战争,东三省沦陷,共产党的军事斗争;初步的工业化气象,民族资本与外国资本的矛盾,都市生活的现代化等等,这些大事新事在中国的五四新文学中得到了充分体现。“大地三部曲”中的中国叙事虽然诞生于本土,却与那个新时代侧背而行,淡化忽视着那种大背景的直接投射;也许在赛珍珠这个美国作家的心中,未必都能认同和正面关心那些大事新事,它们也未必适合她有限设定的叙事角度和叙事内容。她倾情于小说故事中的小环境营造,农村生活的写实写真,着重于家族体统内的故事情节的迁延发展,这就显得她的中国叙事中充满了旧事物旧气息。

赛珍珠中国叙事里的跨文化性,绝非人们目光所向的洋事洋物,什么洋人洋装,传教士和教堂,留学、海归知青和跨国恋情,汽轮、火车、飞机、公共汽车和外国军舰,以及都市高楼、洋场、租界之类;她的跨文化性并非体现在这些外来事物和涉洋事物的物质性层面,而是体现在赛珍珠中国视角下的世界性文化立场和透视方式,那种基于深度思考而书写出来的故事情节,揭示那个热闹时代底下的普遍普通的农民生活状态,侧映几亿之众的国民命运和民族性本质,让一些故事里的人物自然而然走进那个时代大背景,交集于某些大事新事的规律性。这些精神层面的东西,才是她跨文化性的本质所在,那是东方文明的土地精神和西方文明的自由精神在她身上的聚焦反映。

如果说洋事洋物就能体现跨文化性,那么它们在本土作家的新文学作品里多有体现,鲁迅、胡适、郭沫若、郁达夫、梁实秋、茅盾、巴金、李健吾、钱钟书等作家的文学作品便是如此,他们都在东洋和西洋留学或者生活过,作品里少不了那些洋事洋物,而且涉及了那种大背景正面的大事和新事,却都没有被指涉定焦为跨文化性。唯有赛珍珠这样“美国身、中国心”的人类公民,才能脱离区域、领域和阶层的局限,超越复杂的物质性的社会层面,进行自由而纯粹的跨文化性的中国叙事。例如,她在《大地》中对王龙生命尾声的大篇幅描写,没有一个字涉及到洋事洋物,却通过“温厚的大地从容地准备着,等着那一天他将如期的入土”这种精神层面的叙述,体现基督教文化与中国生死观相交汇的跨文化性。

“大地三部曲”的中国叙事相当特殊,含有太多的问题层面。第一个层面,它们是以英语书写,是美国人书写,是长期生活在中国的美国人书写;是美国人在中国书写或完成,是美国人用中国视角而非中国人的立场书写中国农民生活,是工业化的英美文明与中国原始农业文明的反差呈现。第二个层面,西方读者对赛珍珠原著的阅读,可能乐于接受那种“新异感和中国味”,却视其为非主流英语文学;中国读者对赛珍珠原著的阅读,将英语文化与汉语文化作对接时,感受到两种叙事语境之间的某些转换不清,小说语境与现实生活语境的隔膜。第三个层面,中国读者对汉语译本的一般阅读,感兴趣于其中的“新异感和洋味”;对汉语译本作专业研究,则由于其叙事语言和表达方式的半土半洋、半生半熟,很容易产生歧解、误解和费解。

这些中国叙事的问题层面可以归类为五种矛盾,英语文化和汉语文化的双向语境矛盾,英语文学和中国文学双向语境的矛盾,小说语境与现实生活语境的矛盾,西方人与中国人思维观念的矛盾,西方生活方式与中国生活方式的矛盾,这些矛盾成为理解、接受赛珍珠文学价值的内外部制约。

就中国本土的文学生态状况而言,五四新文学呈现的矛盾冲突多来自于开放的外部世界,发生在不同的阶层和势力、民族和外族、压迫与抗争,信仰与斗争、束缚与自由、落后与进步等等社会形态之间;“大地三部曲”的矛盾冲突来自作家设定的内部系统:人与人,人与土地、人与自然环境,人与自身命运,人与思想情感等等。外部世界的矛盾大冲突影响大,形成的文学含量未必大;内部系统的矛盾小冲突影响小,形成的文学含量未必小。道理比较清楚,所有的矛盾冲突产生小说的故事情节,人与故事情节的关系需要用一种叙事语言和构成方式来呈现,而小说书写是作家自主的精神创造,作家采用特定视角策略下的某一种叙事语言和构成方式,左右着故事情节里的人物形象和小说文本的品质气量,如果这些含在故事情节里的矛盾冲突,指向事物和生命的深刻文化根源,则比形式浩大的外部世界的矛盾冲突更能显其本质性。文学含量高低的关键之一,在于文本中对事物和生命的本质揭示和精神向度的体现,而非在于文本外的矛盾冲突的形式分量有多大多重。

尽管论者在前面已作过论述,还需要在这里重作强调,赛珍珠“大地三部曲”的英语原著,与20世纪上半叶英美文学的主体追求背道而驰,与五四新文学精神中的本土性追求也相去甚远,存在着叙事领域、叙事立场、叙事方式的多种对立。这些都反映了她文学思想和写作态度的无比独立性,超然于中西方文化体制、文学秩序的制约,书写自认为能体现人类处境和命运本质的小说。

赛珍珠英语叙事语言中含有的汉语文化因素,也许是西方读者眼中的魅力感,中国读者心中的贴近感。然而,她用英语文化书写汉语文化下的中国故事,必然造成两种语境之间转换对接、传达呼应的隔膜和困难,在中国读者的英语阅读过程中,需要打通冲破这种隔膜和困难,因为我们有兴趣有义务关心她叙说什么样的中国故事,为什么那样叙说,究竟叙说得怎么样,然后还可以考虑怎样回应她的叙说。只有通过这样的阅读,我们才能透过她的小说故事,认清她中国叙事的文体特征和文本构成,以及超出文学领域的社会、历史和文化价值,而这些价值对于我们的现实世界,至今还显得很需要很重要。

“大地三部曲”的另两部长篇小说《儿子们》和《分家》,延续着《大地》里的家族人脉的故事情节。在《儿子们》的光阴流转间,王龙的三个儿子都已成家生子,从他留下的土地产业里分得各自的部分;他们各执其业各有命运,大儿子守着田地收租,二儿子在镇子上做生意,三儿子王虎离家当兵。世道动荡,时风变更,王氏家族的势力越来越大,王龙的三儿子王虎变成一支部队的司令,威震于地方。在《分家》中,王龙那三个分门立户的儿子,把他的孙子辈也培养成人了,一些儿孙们到上海、南京等城市居住生活。王虎及儿子王源的命运走向成为家族血脉的延续主线,王源违背王虎让他从军的意愿,拒绝王虎给他安排的婚姻,来到上海时因参与革命活动遭受挫折,然后远赴美国留学,完成学业后回到国内的新都城工作,美好的生活愿景却被残酷的现实所碾压。

在《分家》的故事情节中,作家通过王龙的一个孙辈之口,叙说了灾年之象:王氏家族里有个出家做和尚的年轻人,离经叛道参与社会上的暴乱。“他们为了私心私利去挑唆农民抢夺土地……这帮家伙与原来的土匪合成一伙,把城里乡下搞得混乱不堪。……今年,老是下大雨,百年不遇了,肯定要发大水,闹饥荒的。这个乱糟糟、烂乎乎的新时代,让一些人越来越肆无忌惮,哪还有什么羞耻道德……”(1935年约翰·戴出版公司的英文版《分家》)。这段话语表达的意思明白无误,确实反映了赛珍珠逆反时局的立场态度,这样的人道主义立场,不会被民国时期朝野各方所接受,侧现了赛珍珠的文学作品长期受到国内冷遇的深层原因。

王虎家乡的镇子被土匪暴民洗劫,王氏家族首当其难,财物被抢夺一空。王虎跑回乡下躲避也未能幸免,被追过来的土匪打得皮开肉绽,躺在草顶土墙的老祖屋里奄奄一息。王源从新都城坐火车赶回乡下的祖屋,陪护着行将就木的父亲王虎。家族遭此厄运,王源觉得愤怒而悲伤,陷入无可奈何的迷茫。王源站在茅屋的外面,眺望着那一大片田野,那是他父亲王虎从祖父王龙手里接过来的土地,他隐隐担心这些土地将被土匪暴民夺走,心生无限的困惑。一位做医生的年轻女子,冒险前来这里为王虎疗伤,她是王源久思未得的爱恋对象,两颗年轻的心脏终于靠在了一起。那间至少住过三代人的茅草屋,在田野里显得那么矮小,屋顶上泛着莹莹的月色反光。

在赛珍珠的小说书写中,突出着使用英语说故事的性能,或场景白描,或铺陈交代,或人物对话,表现为英语的工具性大于文学性。此外,赛珍珠站位于中国视角的思维方式,采用于中国生活的“本土性”经验,使得她的小说文本中多含有汉语文化的因素。例如“大地三部曲”里的人物名字和民间俗成语,在她的英语原著里保留着汉语的语法格式,而不把人物姓名颠倒、俗成语作添加意译,造成一些中文式英语句子的出现,这也是赛珍珠中国叙事的语言枝节特点。对于一般的西方读者,赛珍珠小说里的异常化的叙事情状,或许才是他们感兴趣的地方。

对于中国的英语读者和汉语读者,则需要更多的、更原质的中国味,那么在阅读英语原著时需要转换英语意味对接中国口味,体会其中所传达的与本土文化相呼应的东西;阅读汉语译本时则需要去英语化,将英语叙事方式传达为自然贴切的本土化叙事,消弭那些残留的英语质地的“新异感和洋味”,从而在阅读过程中不仅留心于小说的故事内容,而且能关注小说的文体和文本风貌。假如中国的汉语读者,津津乐道于小说里的“新异感和洋味”,就拧反了赛珍珠的写作初衷,导致她中国经验下的中国叙事,变成了相反的外国视角,仅仅在叙事语言上就让汉语读者觉得陌生化了,就会把故事内容和问题思考颠倒过来。那些“新异感和洋味”似乎成了一种诱因,与某一类阅读趣味相呼应;国内的赛珍珠研究之所以惯作“崇洋媚外”的议题呼应的种种表现,而不注意小说所寓意的民族生存处境和深刻的文化反思,以及小说的文体特征和文本构成,可能与此诱因的作用大有关系。

反过来打个比方,如果用半中半西、语言夹生的中文叙述方式,来翻译海明威的英语小说,那么海明威的叙事艺术风格和特有的美国味将荡然无存。这样的中文叙述方式,非但不够符合美国的文化与生活语境,也愧对于中文叙述的可塑性。如果把这类汉语译本的赛珍珠的中国农村题材小说,拿给基本普及中等教育的中国农村读者来看,要是既读不顺当又不能尽知其意,反而对其中的“新异感和洋味”饶有兴趣,那么赛珍珠的被西方文学界指称为“通俗小说”的可读目标及范围,便显出了难堪难言的意味。

必须看到和承认,赛珍珠“大地三部曲”和其他中国农村题材小说的原著语言,都在努力切入农民的现实处境和生活情节,注重细致入微的写实效果,在情节场景的白描铺陈和形容词的修饰中,精心描绘故事环境、人物场景和动作对话,致力于故事情节的原质表达和内容启示,属于客观冷静的现实主义风格。这种写作方式和叙事手法,是英美近代现实主义小说的风格再现,与进入现代主义文学时期的英语小说总体不同,与中国新文学所兴盛的选择性立场的现实主义小说,看似同途,实是异向异趣。英语文学界视其为叙事艺术落伍的下里巴,中国文学界否认她的那种现实主义表现,视其为异族入侵中国文学的洋泾浜,两相漠视和抵触,造成赛珍珠的小说作品在西方被打入通俗小说的冷宫,在中国被拒之为“非同道文学”。正是由于涉及语种性质、叙事方式、文学取向,以及如何反映现实等多重问题的存在,致使赛珍珠的小说作品难以迈入所谓纯文学的殿堂。

虽然赛珍珠早已故去,她的中国叙事的小说原著都留在了人间,那些叙事方式和语境裂缝所造成的阅读困惑,永远地留在了英语文本里。然而,对于中国文学的主人们来说,这些困惑留下了大有作为的可能性,有无限的机会来继续翻译、解读赛珍珠的中国叙事的小说作品,在把她的英语原著翻译为汉语文本的过程中,把握好各种转换与对接、传达与呼应的分寸关系,使其叙事语境切合汉语文化语境和现实生活语境;对原著叙事语言中存在的问题进行汉语纠偏,从而突破原著的叙事障碍和阅读困惑,使它们的面貌品质在国内得到充分的还原体现。

尽管1989年以后中国因自我改进文化生态的需要,部分开放了赛珍珠小说的库藏,造成某种程度的赛珍珠阅读研究热,由于历史和现实的多重原因,现象之热的背后存在着对赛珍珠小说文本的诸多认识缺陷,对包含在文本中的社会历史价值的重要性认知不足;而在对赛珍珠阅读研究的问题导向上也存在着一些误区,产生不少的误解误判。按常理来说,赛珍珠的中国叙事小说最应该在中国得到首肯,在这里得到最充分的价值实现;历史和文学已经走到了无法封闭的今天,赛珍珠的文学作品越来越近地走回了中国,逐渐还她以被历史冲淡掩盖的真实面目。当人们对赛珍珠的阅读理解达到无障碍的状态,将会像印度人阅读理解特蕾莎修女的人生作为一样,认识到赛珍珠关爱人类生命的卓越贡献,无遮无挡的时间,一定会在中国还给她这份理所当然的荣誉和尊重。

当赛珍珠于1934年从中国回到美国永久定居,她在20世纪中叶往后的英语小说书写,虽然骨子里仍然滞留着那种“双非性”的基因,但在语言艺术、叙事技巧和文本结构上,有所趋近美国本土的英语文学。尽管她平生多次表明包括在诺贝尔文学奖受奖演说中也强调,小说跟纯文学无关,但是她小说书写的自然演变或者叫文学性的纯粹度,在她的《龙子》、《群芳亭》、《同胞》及《北京来信》、《帝国女人》、《梁太太的三个女儿》等中国叙事的长篇小说中,似乎得到一定程度的体现。由漓江出版社在1998年出版的《赛珍珠作品集》,除了列入88版汉译本的“大地三部曲”以外,还收入了刘海平、吴克明、张子清和丁国华等译者翻译的《龙子》、《群芳亭》和《同胞》三部长篇小说;后三部作品的汉语译本,代表了国内对赛珍珠小说的翻译水平,兼顾了信达雅的翻译原则,成为欣赏和研究赛珍珠小说艺术的上佳之品,同时也是对赛珍珠小说叙事艺术更好的再创作。

总体而言,赛珍珠英语原著的中国叙事具有以下特性,采取语言服从于故事表达、忽视语言自身构建的叙述方式,其语言结构和手法技法比较简直,以写实铺陈和白描手法叙述情节,包括由此导致的叙事语境转换对接和传达呼应的各种隔阂形态;由于她反对叙事艺术为上的所谓纯小说,不看重小说叙事的纯想象、纯虚构和心理情绪的运行;注重内容含量和主题寓意,在故事情节中蕴藉着深刻的人文思想;凡此等等综合因素,结成她“大地三部曲”的文体特征、文本构成及其中国叙事的小说风格。

对于中文读者来说,在欣赏“大地三部曲”的故事趣味的同时,需要关注它们的文本风格和跨文化性的人道主义的内含价值,那是我们在20世纪前三分之一时段所特别短缺的东西。假如读者抛弃她的“新异感和洋味”,反过来认为是“中国味”成就了她的小说价值,那又是彻底的误读误会;我们自己同时代的那些小说几乎都是中国叙事,更具有中国味,未必就能达到赛珍珠小说的世界性价值。赛珍珠小说的价值体现,不在于她那种叙事语言和文本形式的特殊性,而在于跨文化语境和双重文化基因所带来的多维度透视,那许多连贯的立体的或断面的故事情节,有机地演示了小说人物的各种命运,真实映照了东方人类的生存处境,热爱土地、热爱生活,艰苦劳作、逆境求生;维护着做人的尊严,延续着上天赋予的生命血脉。这种多维度的透视,真实、客观而深沉,超越了种族、国度和民族,具有对中西文化的双重反思,含有人性和善、生命平等、精神自由的最高指向,这才是她透心入魂的中国叙事的价值内核。

结 语

赛珍珠的“大地三部曲”和其他中国叙事的文学作品(散文、戏剧、儿童文学、非虚构作品、自传等),是20世纪中国历史发展的记忆宝库,打开它们就会发现,在农业主义生活体系之外,自然地关联着另外一方生活时空,那里面包含着中国人胸怀的宽容、正义和理想,比如对宗教信仰与不信仰的自由,中日关系中的民族性隔阂,德日法西斯必败而中国必胜,世界团结;那一方生活时空里,还包含着中国人对于现代文明的追求与实践,比如工业化城市化发展,城市拆迁和新建,特区和海归,中西科技文化交流,中美关系去隔阂取共性,未来中国的发展强大……可以说,在我们改革开放后涌现和涉及的许多新事物、新气象、新思想,除了网络世界所产生的各种存在以外,都被她的中国叙事所涵盖了。赛珍珠的中国叙事中跨时代的延续至今的现实影响力,体现着赛珍珠对世界趋势和未来生活的非凡的感知、预见能力,这些都是汉语文化土壤早该吸收、仍需吸收的可贵经验。

赛珍珠施与世界的影响早已超出了文学领域,扩散到社会生活的诸多方面;由于中西文化的差异性存在,尤其是在意识形态方面的有形无形隔阂,她的许多作品还没有被译介到国内,对中国社会的影响还处于方兴未艾的阶段。国内对她的作品研究和现象研究,在近二十多年来已经取得了不少的具体成果,但也客观存在着不少的误会误解和牵强附会;为论文而论文、为狭隘目的而行事的赛珍珠研究自然会被淘汰,真知灼见的阅读研究自然会成为文化经验而明鉴于世。论者以为,赛珍珠的世界性价值,不仅体现在她上百部、千万字数量级的文学作品,还体现在她所张扬的人道主义精神,以及她身为一名女性作家的有益于人类社会公平健康发展的人生作为。

追根究底,由于赛珍珠全部作品中的三分之二以上的中国题材含量,决定了她的文学价值在世界范围内的实现,特别少不了中国读者和研究者的理解和首肯。随着人文环境的不断进步,赛珍珠的文学作品将更多更准确地被译介到国内,作为一种学术责任和现实使命,我们有必要在读透她的小说代表作“大地三部曲”的基础上,深化对她文学作品的全面阅读与研究,让这位“美国身、中国心”的美国作家,在她的第二祖国——中国放射出应有的魅力光彩,为汉语土壤所孕育的赛珍珠文学的世界性价值的完整化实现,作出无可推卸、无可替代的创建之功。

(原载《大家》2020年第6期/选自沙克文学艺术评论集《文艺批评话语录》2020年团结出版社)