点击上方“诗刊社”可以订阅哦

来源:《诗刊》2024年第9期“百家诗论”栏目

读诗随笔(节选)

王佐良

近来为了进行一项研究工作,又读了不少英诗。在过程里,写了一些笔记,从单篇欣赏到整个诗人的评论都有,不求全面,长短也无定规,稍事整理,抄得下列十余则,就正于《读书》的读者。

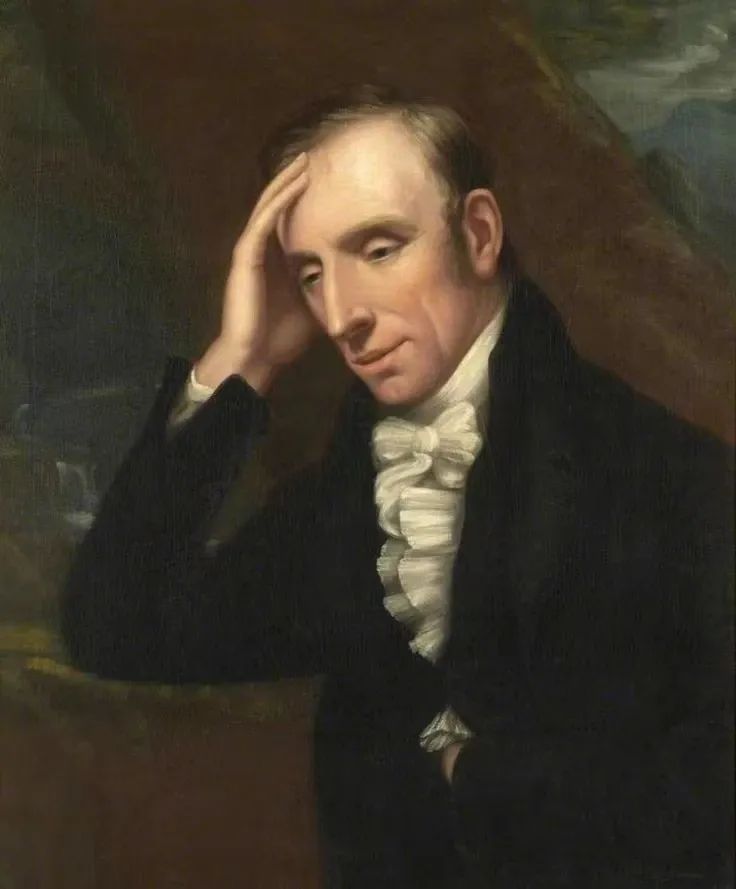

华兹华斯 ( 一七七〇— 一八五〇)

华兹华斯是“湖畔诗人”的领袖,在思想上有过大起大落——初期对法国大革命的热烈向往变成了后来遁迹于山水的自然崇拜,在诗艺上则实现了划时代的革新,以至有人称他为第一个现代诗人。

他 是 诗 歌 方 面 的 大 理 论 家, 虽 然主要论著只是《抒情歌谣集》第二版( 一八〇〇 ) 的序言,但那篇小文却含有能够摧毁十八世纪古典主义的炸药。他说诗必须含有强烈的情感,这就排除了一切应景、游戏之作;诗必须用平常而生动的真实语言写成,这就排除了“诗歌词藻”与陈言套语;诗的作用在于使读者获得敏锐的判别好坏高下的能力,这样就能把他们从“狂热的小说、病态而愚蠢的德国式悲剧和无聊的夸张的韵文故事的洪流”里解脱出来;他认为诗非等闲之物,而是“一切知识的开始和终结,同人心一样不朽”,而诗人则是“人性的最坚强的保卫者,是支持者和维护者,他所到之处都播下人的情谊和爱”。

这样崇高的诗歌理论过去何曾有过?但光有理论不足以服人,需要新的诗歌来体现它!

华兹华斯的天才在于:他不仅创立理论,而且本人就实践理论。他与柯尔律治合作的《抒情歌谣集》这本小书所开始的,不止是他们两人的文学生涯,而是一整个英国浪漫主义诗歌运动。

对于中国读者,华兹华斯却不是一个十分熟悉的名字。能读英文的人当然都看过他的若干小诗,如《孤独的割麦女》,但不懂英文的人却对他的诗没有多少印象,原因之一是他的诗不好译——哲理诗比叙事诗难译,而华兹华斯写得朴素、清新,也就更不好译了。原因之二是,他曾被评为“反动的浪漫主义”的代表,因此不少人未读他的作品,就已对其人有了反感。还有一个原因可能是:他那类写大自然的诗在我国并不罕见,他的思想也类似老庄,因此人们对他无新奇感。

但他是值得一读的。除了历史上的重要性之外,他有许多优点,例如写得明白如话,但是内容并不平淡,而是常有神来之笔,看似普通的道理,却是同高度的激情结合的。法国大革命就曾深深激动了他,使他后来写下这样的名句:

幸福呵,活在那个黎明之中,

年轻人更是如进天堂!

——《序曲》第十一章

他的山水诗极其灵秀,名句如:

我好似一朵孤独的流云。

他的爱情诗,如与一位名叫露西的姑娘有关的几首,也是极其真挚,极其动人,无一行俗笔,用清新的文字写出了高远的意境。他能将复杂深奥的思想准确地、清楚地表达出来,民歌体的小诗写得精妙,白体无韵诗的运用更在他的手里达到了新的高峰,出现了宛转说理的长长诗段。用这样的诗段他写出了长诗《丁登寺旁》,表达了大自然给他的安慰和灵感;接着又经营多年,写出了一整本诗体自传,题名《序曲—— 一个诗人心灵的成长》,开创了自传诗的新形式。在十四行诗方面,他将密尔顿的豪放诗风发扬光大,用雄迈的笔调写出了高昂的激情,例如这样的呼唤:

啊,回来吧,快把我们扶挽,

给我们良风,美德,力量,自由!

你的灵魂是独立的明星,

你的声音如大海的波涛,

你纯洁如天空,奔放,崇高……

这是过去以写爱情为主的十四行诗中罕见之笔,也说明两位爱好自由的大诗人如何心心相印!

总之,华兹华斯诗路广,意境高,精辟,深刻,令人沉思,令人向上,而又一切出之于清新的文字,确是英文诗里三或四个最伟大的诗人之一。只是他后期诗才逐渐枯竭,所作变得冗长沉闷,又使人无限惋惜。

济慈 ( 一七九五 — 一八二一 )

诗人济慈只活了二十六岁,就因肺病而早逝。他出身中下层人家,生前学过医,候诊室里的凄惨景象是他熟悉的。也许是作为一种补偿,他特别向往“美”——美丽的人,夜莺,花草,田园,古诗,艺术品,整个想象世界。他自己写下的诗行也美:意境,音韵,形象,无一不美——有时美得有点艳丽了。因此,他曾被人看成是“唯美”,甚至是“颓废”。

其实他两者都不是。他追求的“美”不是表面的东西,也不只是感官享受,而是有深刻的含义的,用他自己的话说:

美即是真,真即是美。

而所谓真,又是人的“想象力所捕捉住的美”。然而当时的英国正处于产业革命和法国革命的双重激荡之下,处处有人间苦难。济慈对此也是有深刻感受的,而且还认为人生的最高境界必须有世界的苦难感:

谁也夺取不了这个高峰

除了那些把世界的苦难

当作苦难,而且日夜不安的人。

——《海披里安之亡》

正是这种“日夜不安”的苦难感使得济慈最明丽的诗行也有阴影,最甜美的音乐里也有不吉祥的敲击声——一边是夜莺唱歌,一边是“饥饿的世代”践踏大地的脚步声。他是一个头脑清醒,有强烈是非感的人,任何人只须一看他写给弟妹和朋友们的信就知道他是一个民主派。他的艺术观——他的美学——也是重真情实感,认为诗人要有一种深入万物、了解万物的“反面接受力”,不是自以为是,而是像事物本身的性质那样,“能够停留在不肯定、神秘感、怀疑之中,而不是令人生厌地追求事实和道理”。换言之,要化入事物:

如果一只麻雀来到我的窗前,我就参与它的存在,同它一起啄着地上的砂石。

他又说:

如果诗不是像叶子长到树上那样自然地来临,那就干脆别来了。

把诗看成像树那样能自行生长的植物,这是浪漫主义诗学的重要论点之一。而要使那样的诗能够出现,诗人必须运用想象力。他认为即使哲学的真理也不是单凭逻辑推论所能达到,而必须依靠想象力;有了想象力,人才能真正得到世上的快乐,而且是一种“格调更高”的快乐,非庸俗的享受可比。

这些话并非引自他的论著——他从未写过皇皇大文——而出于他的书信,总是一二句普通的话,一二个普通的比喻,然而生动,深刻,使人惊讶,道出了浪漫主义诗歌的中心秘密,所以近年来西方搞文学理论的人都纷纷在他的书信里进行发掘,“反面接受力”一词也已成了文学家们经常琢磨的题目了。

济慈之所以能说这些话,是因为他有写诗的经验。他把自己一生献给了诗歌艺术,全力以赴,甘苦自知,经历过试验,失败,达到了抒情诗的高峰,但不以为足,还要向更高的意境进发,却不料死亡突然夺走了他的诗笔。虽然如此,他在一八一九年夏天创作能力特别旺盛,四五个星期之中写出了除《秋颂》以外的全部颂歌:《心灵颂》,《夜莺颂》,《希腊古瓮颂》,《忧郁颂》,《懒颂》。现在人们公认,济慈即使没写任何别的作品,这几个颂歌就足以使他不朽了。

先来看看他的《夜莺颂》。

《夜莺颂》有一个中心的矛盾,即夜莺所代表的想象世界和诗人所处的现实世界的矛盾:前者处处是音乐,美酒,朦胧光影下的宁静;后者充满纷扰,病痛,焦灼不安。诗人听到夜莺的歌声,随着进入了想象世界,然而在最神往的时候,一声“凄凉”就把他赶回现实世界,这时候韵律直泻而下,最后以一问结束,留下了余音。在几个颂歌中,此颂最实,“世界的苦难”也最显。

《希腊古瓮颂》从一个古瓮上彩绘的画面出发,探索艺术的不朽。主要的画面有三:一景是群众狂欢,二景是青年男子追逐一位姑娘,三景是一群人牵着一匹牛在街道上走,准备去宰牛祭天。这些人都在动,然而他们的动态却被雕刻家的手捕捉住了,凝固成为静止的艺术品,从此而不朽。诗人面对这样的艺术品,一方面惊叹古希腊文明的伟大,一方面思索着艺术和智慧的关系。夜莺歌来自自然世界,古瓮却是人的创造。这当中有灵威,但也有智慧。诗人的探索也进入一个更高的境界。人世的苦难还略有反响——“老年将使这一代朽化”,“与我们不同的苦难”——但主要的情调是高度的宁静。这也就带来了语言上的变化。夜莺歌里多的是情感性和描述性的形容词,是感叹式的调子,而这里则增加了一个新的成分:思辨式或命运式的陈述,其最显著的例子也就是末节的名言:

“美即是真,真即是美”,这就包括你们所知道、和该知道的一切。

《秋颂》被不少评论者认为是几首颂歌里最完美的一首,它的主题是秋季的温暖和丰硕。人皆颂春天的美丽,而济慈则感到秋天的成熟更可爱。一八一九年九月一个星期天,诗人漫游乡野,感到空气清爽,收割过的田地显得特别温暖,边走边吟,回来就写成此诗。

诗的第一节用一系列的水果的形象,点出秋天是丰收的季节。第二节写人在秋天劳动、休息、榨果成酒的快乐。第三节写秋天的各种声音,诗的音乐美发挥无遗。这样,从秋景、秋收,写到秋声,诗本身也像秋天一样丰满了。

哈代(一八四〇— 一九二八)

哈代是大小说家,其名因《苔丝》与《凯斯特勃立治市长》等作品制成影片而愈彰;中国读者容易忽略的,是他也是一个诗人,而且是一个大诗人。

诗是他最初的文学试笔;等到后来他的小说受到社会上正人君子的非议,他又愤而掉转笔头,重新写起诗来。这一写也就丰富了英国诗史。他完成了一部大作品,即历史诗剧《群王》( 一九〇四——一九〇八 ),长达十九幕一百三十场,把拿破仑从一八〇五年计划入侵英国到一八一五年战败于滑铁卢的欧洲历史都包括在内。此外,他写了几百首抒情诗。

抒情诗里包括了情诗,所咏的对象主要是他的前妻埃玛,是悼亡之作,但与一般悼亡之作不同,没有美化死者,而是如实写出,当初如何地爱,后来又怎样让时间冲蚀了感情,到末了则更是眷恋。这一种讲真话的态度,和对过往的时与地的深思,都是哈代的特点。他的感情极为真挚深厚,诗中无滥调,也无丽词,而是用乡下人本质的语言,有时掺加几个僻词,甚至自造的词,但决不走浮艳的路,读起来反而使人低徊不已。可以《呼唤声》一诗为例:

我深深怀恋的女人,你那样地把我呼唤,

把我呼唤,说你如今已不像从前——

一度变了,不再是我心中的光灿

——却像开初,我们的生活美好时一般。

莫非那真是你的呼声?那就让我瞧瞧你,

就像那时我走近小镇,你站在那里

等候我,是呵,就像那时我熟知的你,

甚至连你那身别致的天蓝裙衣!

难道那不过是懒倦的微风

飘过湿润的草地吹到了我身边,

而你已化作无声无息的阴影,

无论远近,再也听不见?

于是我,踉跄向前,

四周树叶儿飘散,

北风稀稀透过棘丛间,

犹闻那女人在呼唤。

情诗之外,哈代还留下了大量其他优秀诗篇。

《写在“万国破裂”时》一诗用乡间常见的形象——老马耕地,茅根起火,少女恋爱——来同战争对照,表明屠杀瞬将消失,而人生却是永恒的。诗只三节,每节只一个中心形象,语言极为简洁,只到最后两行才略点题:

Ι

只有一个人跟在一匹

垂头踉跄的老马后

缓缓地、默默地在耙地,

他们在半眠中走。

Ⅱ

只有几缕没有火光的烟

从一堆堆茅根袅起;

王朝一代往下传

这却延续不变易。

Ⅲ

远处一个少女跟她侣伴

说着话悄悄走近;

未及他们的故事失传,

战史便在夜空消隐。

《身后》一诗更是中外诗歌中罕见之作,

全文如下:

当我不安度过一生后,“今世”把门一锁,

五月又像新丝织成的纤巧的翅膀,

摆动起欢快的绿叶,邻居们会不会说,

“他这个人素来留意这样的景象”?

若是在黄昏,如眼睑无声地一眨那样,

暮天的苍鹰掠过高地的阴影

落在叫风吹斜的荆棘上,注视者会想:

“这准保是他熟悉的情景。”

我若死于一个飞蛾连翩、温暖漆黑的夜里,

当刺猬偷偷摸摸地穿过草地时,

有人会说,“他为保护这些小生命出过力,

但没做成什么;如今他已去世。”

人们传闻我终于安息的消息后,

若倚门仰望冬夜布满星斗的天际,

愿从此见不到我的人心中浮现这样的念头:

“他这个人可洞悉那里的奥秘。”

当丧钟开始为我哀鸣,一阵轻风吹过,

哀音随之一顿,旋即继续轰鸣,

仿佛新的钟声又起,可有人会说:

“他听不见了,过去对这却总留心”?

对死亡感兴趣的诗人多矣,种种抽象的玄思表达了不少,唯有哈代写得如此实在,用邻居们的几句闲谈来写出对死者的淡淡的然而真挚的怀念,而不是议论声名不朽、灵魂不灭之类的大题目。这样实实在在的悬想身后之事,看似平常,意极清新,道人所未道,开辟了英国诗的新意境。

哈代的诗还有一个特点,即形式上的完整,往往每节起句或末句相同,造成一种回旋式的前后呼应,在听觉上有音乐美,在视觉上有建筑美。

以上这些特点使得哈代突出于二十世纪初年的英国诗坛。他比当时的后浪漫派要朴素、深刻,而他的土生土长的气质和英国传统的艺术手法又使他截然不同于当时正在风靡西方世界的现代派诗人如艾略特。事实上,后者是攻击哈代所作的,而且颇有附和者。然而时间是公正的评判者。到了今天,人们越来越多地看出哈代诗作的内在优点,而艾略特等人炫奇的手法则已过时,以致有的论者认为现代主义诗歌只是一种旁支,哈代才代表了英国诗歌的主流。

(原载《读书》1987 年第 1 期,第 2期,第 3 期,文章有删节)

编校:曾子芙;审核:丁鹏;核发:霍俊明