导言:当我们在对观中国古代的帝王肖像与其他诸文明如两河、罗马、埃及的王者肖像的时候,我们可能会产生疑惑:为什么中国古代尤其是中古以前,我们很少见到关于皇帝的写真肖像呢?我们常见于教材中的帝王肖像甚至人物肖像也多是后代回溯的,我们最常见的齐全而肖似的帝王画像往往是晚近明清时期的;反观罗马帝国等诸多文明,常常可以看见其皇帝得意洋洋地把自己的尊容印在钱币上公行于天下,把自己的雄姿付以雕像而骄傲地展于自己的疆土之上。这种现象是怎么回事呢?中国帝王肖像的传统大概什么时候生成的?它的生成路径是怎样的呢?本文主要为您梳理传统“中国”文化中关于肖像禁忌的发展、嬗变,与最终得以显见的东晋帝王画像生成时刻的背后的演进脉络。

教材中常用的如同Ctrl+c、 Ctrl+v的

《三才图会》

壹

商周时期的图像禁忌

在中古之前的典型的华夏或者说中原文化里,有关人像的艺术一直都不甚被重视,一言以蔽之可以说中原为主体的文化中一直都没有偶象、圣象崇拜的传统,人像艺术因此也不甚发达。从青铜时代来论,其他同样处于青铜时期的文明相比,西亚、尼罗河、地中海、印度河文明都有着十分明显的神像和人物雕塑像的传统,甚至形成了圣象崇拜的文化特点。而商周文明的遗址中几乎从未发现有关神灵、祖先、领袖等崇拜祭祀偶像的人物雕塑。1在商和西周时期,最为常见的艺术形式是一些动物或人兽杂交的样貌形态。关于神灵与祖先的拟人化表现在中国早期艺术中一直十分罕见。

01 中国社会科学院考古研究所 编著:《考古求知集》,北京:中国社会科学出版社,1997年4月,第361页

一.尊者无形

在中国早期的祭祀体系中,虽然许多神灵如商代的“上帝”,仍然有很强的拟人特征,但基本上是无形无象的。即使对四方风神以及河神、山岳之神这类有具体形象的神仙进行祭祀,也是直接对着山、河等祭祀对象来祭祀;而并不像希腊和埃及的神话传说一样,通过神话人物来展现这些神的形象。

关于对祖先神的祭祀,在商周时期则普遍存在着“尸”的文化,即通过一个活人来扮演死去的祖先。这种文化限制了逼真人像技艺的发展,因为有了“活人”何必再造“假人”呢?。除此之外,在中原文化中的祖先形象常常用牌位来表现。这种牌位文化正体现了尊者的无形、去个人化的特征。“在商代宗教神谱中,祖先通常以‘去个人化’的方式、由天干组成的庙号来指称,被视为是一种集体性的存在,相同天干的祖先在同一天干日接受常规的祭祀。祖先神的存在,还是表现在子子孙孙的记忆和永不断绝的祭祀中,而不是用具体的、物质性的身体来表现”。2这些事实表明,在中国早期的文化中,天神、先神、君王由于被其他贵族认为太重要,而不能用具体物质形态表现,因此形成“尊者无形”的观念。

02 来国龙 王滢:《逝者的再现,无形的参列——战国秦汉墓葬艺术中人像观念的转变》,《古代墓葬美术研究》,2013年00期

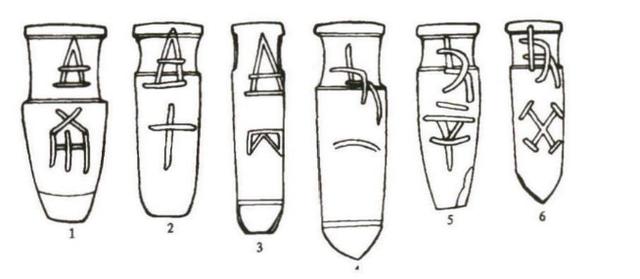

商代墓葬出土的石碑位

战国墓葬出土的木牌位

二.人形方术和交感魔力

另一方面,在中原传统中,一直视人像有种魔力,人像始终跟巫术、方术联系在一起,因此形成了“人形方术”的传统。考古证据发现,在红山文化中就有“人形方术”的雏形,暗示了“人形方术”的传统在中国早有起源。3在商周时期,考古发现除了用于巫术和仪式的人兽杂交、半人半神、雌雄同体像以外,有关真实人像大多都是有关奴隶社会中的“他者形象”4的。这些人像的身份多数为异族首领、囚犯、奴隶与仆役等,神态大多面目惶恐、战栗,具体形态有的赤身裸体、有的残疾扭曲。很明显,这些人像不是用来做偶像崇拜的。至于他们的功能,来国龙说道:“中国早期艺术中的人像可能有多种社会功能,其中最重要的便是它的交感魔力,这种魔力又被转化为一种社会的或心理的控制力。以物质性的图像形式再现某人或某物,是要对被表现的对象施行精神的、心理的控制”。5这种观念根本地决定了古代中国文化对逼真人像的态度,逼真人像被视为不必要的。这种态度可视为与后来西周之后俑的制作理念一脉相承:俑的出现和使用仍然是“人形方术”的延伸。俑是用来替代人牲和人殉的。人殉者通常是与死者关系密切的亲属、配偶、属官、家臣和仆人,虽高于奴隶,但仍然不是尊者。墓俑数量的增长是与活人陪葬的衰落同时发生的。6虽然俑的制作一定程度上有利于逼真人像艺术的发展,但是俑的形象并不一定都追求逼真,很大程度上只是一种象征。墓俑在早期发展过程中也呈现“去个人化”的特点,表现的常常是代表某类陪葬品的类型或角色,而非还原模拟一个个的人殉。墓俑是一种陪葬替代品,但原意并非为了“以假乱真”。换句话说,墓俑只具其形,而必有神、不追求形似与逼真。

03 参见陈星灿:《丰产巫术与祖先崇拜:洪山文化出图女性雕像试探》,《华夏考古》1990年第3期,92-98页

04 来国龙 王滢:《逝者的再现,无形的参列——战国秦汉墓葬艺术中人像观念的转变》,《古代墓葬美术研究》,2013年00期

05 郑祐:《墓主画像研究》,山东大学考古系编:《刘敦愿先十纪念文集》,山东:山东大学出版,1998年,454-455页

06 来国龙 王滢:《逝者的再现,无形的参列——战国秦汉墓葬艺术中人像观念的转变》,《古代墓葬美术研究》,2013年00期

红山文化遗址孕妇石雕

牛河梁遗址女神像

早期人形方术的雕像

安阳殷墟商代王陵出土的陶俑

安阳殷墟妇好墓玉人跪坐像

贰

战国至汉代图像禁忌的延续与松动

一.出现尊者画像

早期人像艺术发展到了战国时期渐渐有了变化。《楚辞》中的《招魂》记载:“天地四方,多贼奸些。像设君室,静闲安些。”7历来的传统解释常常把这里的“像”解释为“死者的画像”。顾炎武也讨论过由“尸”向“像”的转变:“宋玉招魂始有像设君室之文,尸礼废而像事兴,盖在战国之时矣。”8这在一定程度上反映了当时的许多祭祀活动已经出现了死者的画像。有些学者指出这种画像仍然内嵌于中原的“人像方术”的传统中,即仍然与巫术有关,这可能是表现祭祀中想要控制死者的既敬畏又惧怕的情感。但是不管怎么说,这种习俗造成了图像禁忌的一定松动,墓葬中已经出现了尊者形象。到2013年为止,已经发现了四幅战国人物帛画,虽然图像几乎无法辨认。但是这些实物颇印证一些文献里关于“像”的记载。这些楚地墓主人画像有、也可能影响了后世西汉墓中的帛画像。

07 (宋)朱慕撰,蒋立甫点校:《楚辞集注》,卷第私招魂第九,上海:上海古籍出版社,2001年,第133页

08 顾炎武:《日知录集释》,石家庄:华山文艺出版社,1991年,第659-622页

二.祭祀体系之外的道德劝喻画与禁忌的松动

西汉早期楚文化地区内,出土了很多绢帛上的墓主人画像。如上文所说,可能是接续楚国传统,因此仍旧有着强烈巫术性质。到汉代中晚期,渐渐出现墓葬和祠堂中的墓主像,如楼阁拜谒图等等。这些画像的性质长久以来受到学者们的讨论和研究,至今仍然有很大争议。不过在这里我们可以引出另一条研究路径,即在祭祀领域之外,中国古代仍不乏人像的存在。以东汉的山东嘉祥武梁祠中的古代帝王像为例,里面绘制了十一位古代帝王。这些图像被置于每个格子里面,每个帝王旁边都有题字,著名其姓名以及美德、恶行。这些帝王包括三皇、五帝,以及禹、夏桀等人物。这些画像对象虽有帝王,但距离祠主人所在的东汉末年有很长的距离。这些画像昭示着一种道德劝诫画的传统,这一传统可以追溯到很久之前。

《淮南子·主术训下》中说:文王周观得失,遍览是非,尧舜所昌,巧、绅所以亡者,皆著于明堂,于是略智博问,应无方。由此观之,则圣人之智员矣。9

《孔子世家语》中说到:“孔子观乎名堂,睹四口塘,有尧、舜之容,架、绅之像,而各有善恶之状,兴、废之诫焉。又有周公相成王,抱之,负斧庚,南面以朝诸侯之图焉。孔子徘徊而望之,谓从者曰:‘此周之所盛也。’夫明镜之所察形,往古者所知今。”(这类图像看来通常都挂在宫殿等正式场合。)10

后世晋左思的《魏都赋》对邺城宫殿也有着类似于先秦时期的描写:“仪形宇宙,历像圣贤。图以百瑞,綷以藻咏。茫茫终古,此焉则镜。”11

09 何宁撰《淮南子集释》卷九,北京:中华书局,1998年版,第695页

10 王国轩,王秀梅译注,《孔子家语》,中华书局,2009年,第90页

11 (南朝梁)萧统撰,(唐)李善注:《文选》第一册,卷六,上海:上海古籍出版社,1986年版,第272页

与其类似的在古代中国文化盛行的还有“忠臣孝子”等具有表彰和宣传的画。这类图画最为著名的例子要数西汉时期麒麟阁十一功臣像和云台二十八将了:汉宣帝以匈奴归降为契机表彰十一位功臣,令画其像于麒麟阁。东汉时期,帮助汉光武帝刘秀重振河山的二十八位功臣也通过绘制他们的画像来进行表彰。除此之外,比较有名的例子还有东汉时期画孔子以及七十二弟子像于鸿都门学。

不过我们要注意的是,这一时期仍然没有出现有关当朝皇帝以及任何皇室成员的画像的事实记载。根据《文选》卷十一王延寿(文考)《鲁灵光殿赋》的内容所见,这些道德劝喻类的壁画仍然有着强烈的神话色彩。很多时候这些画像都与神话、山神鬼怪在一起。12这再一次说明这些画像并非在宗教祭祀体系之内。除此之外,关于汉代以及汉代以前还有很多关于利用画像传递容貌的故事,如著名的毛延寿将昭君画丑的故事,不过这些故事可能仍有很强的志怪性质所以才被记录下来,因此在当时可能并不被视为平常。

12 参见萧统编,李菁注:《文选》卷十一《鲁灵光殿赋》,北京:中华书局,1977年影印本,第177页

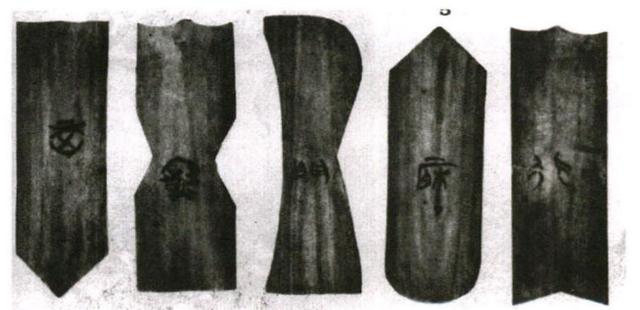

总之,这一时期,正式的皇家祭祀仍然以“神主”等牌位为主。《后汉书·光武帝纪上》:"大司徒邓禹入长安,遣府緣奉十一帝神主,纳于高庙"。李贤注:"十一帝谓高祖至平帝。神主,以木为之,方尺二寸,穿中央,达四方。天子主长尺二寸,诸侯主长一尺;虞主用桑,练主用栗。"13《后汉书·礼仪志下》记载:“立主如礼,桑木主尺二寸,不书溢。虞礼毕,掛于庙,如礼。”14一直到东汉时期,正统的神主祭祀都不曾动摇。《论衡·解除》中说:“礼:人宗庙,无所主意,斩尺二寸之木,名之曰主;主也事之,不为人像。”15

13 《后汉书·光武帝纪上》第一册.卷一上,北京:中华书局,1973,第28页

14 《后汉书‘礼仪志下》第十一册,北京:中华书局,1973年,第3148页

15 黄挥撰,《论衡校释》卷二十五,北京:中华书局,1990年,第1045页

但是东汉时期,我们可以看出民间在祭祀领域已经有所松动。用人像来做祭祀已经变得普遍,以至于王充在《论衡·解除》里都直接批判了这种现象:“今作形象,与礼相违。”16东汉《风俗通义祀典》记载到:“今民间独祀司命耳,刻木长尺二寸为人像。”17在墓葬中墓室的壁画也明显增多,在全国各地都有出现。并且壁画里已经有大量描绘墓主人的场面,而且还附带有大量的车马随从等附带人物,如河北望都的1号和2号东汉墓。18甚至墓主人正面坐像也已经出现,如河北安平逯家庄东汉熹平五年汉墓壁画墓。19

16 黄挥撰,《论衡校释》卷二十五,北京:中华书局,1990年,第1045页

17 (汉)应昭撰,王利器校注:《风俗通义校注》,卷八,北京:中华书局,1981年版,第384页

18 北京历史博物馆、河北省文物管理委员会,《望郁汉墓壁画》,北京:中国古典艺术出版社,1995年;河北省文化局文物工作队:《望都二号汉墓》,北京:文物出版社,1990年

19 河北省文物研究所,《安平东汉壁画墓》,北京:文物出版社,1990年

山东武梁祠西壁画像石之

夏桀禹舜尧帝喾颛顼黄帝神农祝融伏羲女娲

可以看出,虽然这一时期虽然还没有帝王像的存在,但是社会上下的图像禁忌已经开始全面松动。这为后来佛教传入中国的佛像、供养人像,以及士大夫所画的具有审美意味的人像艺术做好了铺垫。

叁

魏晋南北朝时期帝王肖像的生成

祖述完上述魏晋以前中国文化中的有关画像以及人像的传统,我们可以看出帝王肖像一直是不曾出现过的。不过魏晋之际,中国的文化为之大变。其中既有佛教之传入,又有玄风之兴起。自东晋以后,有关帝王画像的记载就开始浮现在文献中了。自西晋之后,我们可以分为两个脉络来看:从北朝的脉络来看,帝像的出现形式以佛教与帝王肖像的融合为主,帝王形象主要展现在佛像里面。如北朝时期云冈石窟开凿佛像要求就有“石像、令如帝身”,还有帝后礼佛图等让皇帝形象公然地出现在了盛大的公共场合以示皇帝威仪这样的例子。关于北朝肖像的脉络,有许多研究已经勾勒的很清楚了。但是南朝肖像画的生成路径则仍然十分模糊。

东晋-南朝这一脉的帝王肖像画,最早见于文献记载的是顾恺之的《晋中兴帝相列像》20,而从此之后关于帝王的画像便数见不鲜了,甚至这些画像有可能就是直接描画当时在位的皇帝,因为自这之后许多画家所作画像的时间大致与该皇帝的生平在同一时间里,如陆探微是宋明帝侍从,却留有《宋明帝像》。因此顾恺之所作《晋中兴帝相列像》这个节点可以视为关于帝王的图像禁忌被打破的一个标志,即帝王画像生成的时刻。虽然这不一定意味着在客观历史时空里,这幅画是最早的帝王肖像画,不过在这一时刻我们确实清楚地看到了帝王图像的禁忌传统已经被打破了。那么这一路径是如何发生的呢?

20 (唐)张彦远:《历代名画记》卷五,《钦定四库全书》,文渊阁 第0812册 0227a页

一.士人化与人像艺术的审美觉醒

1. 士人画的发展脉络

有关肖像的态度和肖像画的形态其实在东汉末年、三国时期就可以发见出现了一个巨大的转变。在上文我们已经论述了,在东汉以前有关人物图像的画作主要是关于道德说教和宣传的。在这之外,还会有一些记载通过画像来传递容貌的故事。如刘向在《说苑》中记载过:“敬君者,善画。齐王起九重台,召敬君画之。敬君久不得归,思其妻,乃画妻对之。齐王知其妻美,与钱百万,纳其妻。”21《西京杂记》中又有记载元帝时期毛延寿接受贿赂而把王昭君画的丑的故事。不过这些记载在很大程度上有着志怪的性质。

而到汉末、三国时期,有着士人趣味和审美意味的画作突然增多,其中就包括有关人像的。《后汉书》中记载赵岐自为寿藏:“赵岐,字邠卿,京兆长陵人。多才艺,善画,自为寿藏于郢城,画季札、子产、晏婴、叔向四人居宾位,自居主位,各为赞颂。”22赵岐本身为清议派士大夫,又是有名的经学家,这一身份对于绘画创作有着里程碑的意义。以前的画家画师多名不见经传,甚至有很多志怪和传说成分,而赵岐是作为一个非常著名的士大夫被记载进去的。虽然从赵岐所绘人像的功能上看,并不是完全出于欣赏和艺术趣味,而是有关寿藏,但从所记叙的大家“各为赞叹”这一记载来看,仍有一些娱乐、欣赏的性质,因此有关赵岐的记载可视为士人从事绘画的滥觞。之后《历代名画记》又记载了蔡邕的事迹。蔡邕既是画家,又是东汉末年的名臣、文学家、书法家,还是当时闻名的名士。《历代名画记》记载:“灵帝曾命蔡邕画赤泉侯五代将相于省。……邕书画与赞皆擅名于代,时称三美”。23还记载蔡邕留下过《小列女图》,此处《小列女图》是什么样子,如今已经无法考证,但是从“列女”的名称以及参考后世其他人留存下来的《列女图》的样式来看,此种题材的画已有强烈的审美和艺术性质。

自魏以后,随着玄学和名士之风兴起,士人参与画画的记载和含有士人审美意义的画在美术史上更加屡见不鲜。《历代名画记》记载魏时期的画家,曹髦、杨修、桓范、徐邈等都官职显赫,亦属士人之列。其中有些人同样留下了有关人像的画作。杨修曾留下过《严君平像》、《吴季札像》,而身为皇室成员的曹髦这里也不见有关人像的禁忌,留下了《祖二疏图》、《盗跖图》、《於陵子》、《黔娄夫妻图》等有关人像性质的画。并且据记载,曹髦还曾画过《黄河流势》、《新丰放鸡犬图》等画作,从名字来看,这些画已经有了山水画和花鸟画的意味,有着极强的审美和艺术表达色彩。除了这几位,《历代名画记》还记载了同时代吴国和魏国的许多画家,其中不乏官职显赫的文人、士人,而身份特征不明显的画家的事迹也有那些名士一般的潇洒气质,如曹不兴的点素成蝇。并且从曹不兴所留下的画作名称来看,如《一人白画》、《杂纸画龙虎图》、《纸画青谿龙》、《赤盘龙》、《夷子蛮并兽》、《龙头》24,其画也应有很强的文人自由创作的性质,并不像身份低微只是受君王驱使的卑微画匠。

到了东晋,有士人风气的画作的记载就更多了。东晋已经进入了门阀政治和玄学的极盛之时,并且在这一时期,佛教的影响力已经遍布了华夏九州大地。《历代名画记》所记载的第一位东晋画家就是东晋明帝司马绍。此处记载具有重大意义。这表明皇帝也已经深受士人文化熏陶也深受佛教文化影响了,这一处意义将在后面详细论述。《晋书》记载明帝:“善书画,有识鉴,最善画佛像。”25蔡谟集云:“帝画佛于乐贤堂,经历寇乱,而堂独存,显宗效著作为颂。”26并且《历代名画记》也记载了明帝所画的许多名作。在此之后,有关士人、名士擅画的记载数不胜数,在顾恺之之前就有荀勖、张墨、卫协、王廙、王羲之、王献之,有关画人像的记载也数见不鲜。可见此时画像禁忌的传统在士人精神的发展下基本已被打破。在顾恺之之后,有关南朝皇帝像便层出不穷,十分常见。并且名士画家也很常见,诸如张僧繇等人也是著名士人和梁朝重臣,曾担任过梁天监中,为武陵王国侍郎,直秘阁知画事,历右军将军、吴兴太守等要职。

21 (汉)刘向撰,向宗鲁校证《说苑校证》,北京:中华书局,1987年版,第511页

22 《后汉书·赵岐传》卷六十四,列传第五十四,北京:中华书局,1973年版,第2124页

23 (唐)张彦远:《历代名画记》卷四,《钦定四库全书》,文渊阁 第0812册 0316c页

24 (唐)张彦远:《历代名画记》卷四,《钦定四库全书》,文渊阁 第0812册 0316c页

25 转印自(唐)张彦远:《历代名画记》卷四,《钦定四库全书》,文渊阁 第0812册 0317c页

26 转引自(唐)张彦远:《历代名画记》卷四,《钦定四库全书》,文渊阁 第0812册 0317c页

东汉以前物画像多用于道德宣传。部分志怪传奇则有通过画像传递容貌的故事。

东汉末年、三国时期有着士人趣味和审美意味的画作突然增多。出现以士大夫身份进入记载的画家。画作已具有强烈的审美和艺术气质。

魏以后随着玄学和名士之风兴起,士人参与画画的记载和含有士人审美意义的画在美术史上更加屡见不鲜。

东晋有着士人趣味和审美意味的画作突然增多。出现以士大夫身份进入记载的画家。画作已具有强烈的审美和艺术气质。

从以上的有关画本身的属性和画家身份的论述中,我们可以体察出关于绘画观念的变化以及士人审美精神的觉醒。从有关画的具体评论和理论论述上,我们更可以清楚地看到当时对绘画艺术的态度以及绘画艺术的发展状况。当时对画的理解已经远远超出之前“道德说教”的简单功能,发展出鲜明地受当时玄学影响下的特点,如对人物的精神气质(“神”)的注重,以及对形而上的意境抒发的表现。在《中国绘画原则》这本书里,罗利(George Rowley)使用了“理念风格”(Ideational Style)来形容这一时期绘画的整体特征:

“在唐代以前的绘画中,由于艺术家关心的是事物的本质,其结果是表意的图像而非描述性的形似。这种视觉表现的心理学基础乃是人们试图把理念形象化时都会体验到的。就像在脑海里唤起任何一件东西,比如一匹马,那个东西立刻会以平面形象出现在我们的`心眼'前正面而孤立、浮现于空白无物的背景之上。形状自身是以使人们确定客体的概念。” 27

《历代名画记》中评论顾恺之的用笔以及画作“意存笔先,画尽意在”,后来此样评论已经成为整体的中国绘画艺术的审美特征的代表。顾恺之自己关于绘画的论述,也提出要从“形似”出发达到“神似”,来“以形写神”,并十分强调对“传神”的追求:

“凡生人,亡有手揖眼视而前亡所对者。以形写神而空其实对,荃生之用乖,传神之趋失矣。空其实对则大失,对而不正则小失,不可不察也。一像之明昧,不若晤对之通神也。” 28

有关顾恺之的轶事中也体现出其追求神似的理念。如顾恺之画人不轻易点目睛,在裴楷像上加上三跟毛发使之具其识具、炯炯有神。为嵇康四言诗“手挥五弦易,目送归鸿难”作画等,都体现出对意境等精神气质的表现。陈传席先生说顾恺之的理论“已经标志这中国画的艺术理念上的彻底觉醒。”

表1:东晋南朝皇帝像

皇帝画像 | 画家 | 出处 |

晋中兴帝相列像 | 顾恺之 | 《历代名画记》 |

晋中兴帝相像 | 顾景秀 | 《历代名画记》 |

宋文帝像 | 顾景秀 | 《历代名画记》 |

宋孝武像 | 陆探微 | 《历代名画记》 |

宋景和 (前废帝)像 | 陆探微 | 《历代名画记》《贞观公私画史》 |

宋明帝像 | 陆探微 | 《历代名画记》 《贞观公私画史》 |

宋元微 (后废帝)像 其一 | 陆探微 | 《历代名画记》 |

宋元微 (后废帝)像 其二 | 陆探微 | 《历代名画记》 |

齐高帝像 | 陆探微 | 《历代名画记》 |

梁武帝像 | 张僧繇 | 《历代名画记》 |

梁武帝翻经像 | 张僧繇 | 米芾《画史》 |

御临轩图 | 袁倩 | 《历代名画记》 |

御像 | 陆整 | 《历代名画记》 |

临轩图 | 江僧宝 | 《历代名画记》 |

御像 | 江僧宝 | 《历代名画记》 |

27 G.Rowley, Principles of Chinese Painting. Pricenton University Press. 1974 :p27. 转引自巫鸿著:《武梁祠》,北京:生活读书新知三联书店,2006年版,第102页

28 转引自(唐)张彦远:《历代名画记》卷四,《钦定四库全书》,文渊阁 第0812册 0322c页-0322b页

2.魏晋士人化的时代背景和皇帝对其的接受

从上文对魏晋时期有关士人画家身份、士人绘画的发展的叙述,我们已经可以大概看清十分反传统的帝王画像是如何有了得以出现的基础的。不过我们仍然要看这些情况是在什么样的大背景下产生,以及帝王是如何与这些新出现的情况互动的。

一方面,是士人化的趋势。从整个魏晋时期的大背景来看,这一时期在文化上是士人文化占主流的时期。在东汉末年,士大夫之内就已经流行清议,名士之风就开始掀起。曹魏时期开始,清谈、玄学之风就已经大畅。当时的士人、名士无不以擅于清谈和玄学著称,即便流露出对当时时俗以及“贵无”、“放浪形骸”等不满的人,如裴頠也是“善谈名理,混混有雅致”的清谈场上的知名人士,其思想仍在玄学的脉络之中。并且有关玄学的“言意之辨”、“得意忘言”、“才性同异”、品评人物等内容的讨论也极大的影响了当时诸如文学、音乐等艺术形式,当然也包括绘画的创作以及理念。这样的文化氛围不可能不影响到皇帝。在迄今为止出土的六朝墓葬里,先后有六座墓里发现有著名的竹林七贤与荣启期壁画,这其中有几座已经被确认为帝王陵墓,而且剩余的墓主也极有可能是王后之墓,可见当时士人风气与文化之盛,以至于使皇帝都心向往之。据孙正军先生有关《历代帝王像》的异服问题的考察,指出南朝皇帝乘牛车、戴白纱帽、进贤冠等行为,都体现当时皇帝学习、模仿、推崇士人的心理。29凡此种种,无不彰显出六朝时期皇帝也受当时主流的士人文化的影响。

29 孙正军:《制造士人与皇帝——牛车、白纱帽与进贤冠》,《田余庆悬绳就是年诞颂寿论文集》,北京:中华书局,2014年

在政治经济结构上,这一时期皇帝与士人的接触和关系也十分紧密。自魏晋以来皇权就逐渐衰微,而门阀政治和世家大族渐渐有着显赫社会地位,贵族政治特征十分明显。而且这时期的贵族与周代分封贵族不同,更多是依赖于与文化权力有关的地方名望。钱穆先生指出,在西汉中叶以降迄至东汉,中国古代政治渐由宗室、外戚、军人之政府演变为士人政府。30对此,皇帝从之前常常要与宗室、外戚、军人打交道而演变为与士人朝夕相处。徐冲先生也强调,“汉魏革命”后,士人渐渐取代汉代内廷中外戚与宦官的权力位置,原本相互封闭的内廷与外朝的二元结构被打破,取而代之的是一种贯通内廷与外朝的新型权力结构,而在这个新型权力结构中皇帝更容易与士人接触,士人的言论以及文化修养更容易影响、熏陶皇帝,皇帝日益受到士人的意识形态的包围与渗透之中。31到了南朝,内省逐渐崛起,起草诏书的中书舍人在内省办公,各种学士、待诏也进入内省,内省渐渐成为政治以及学术文化的中心。32内省的提升拉近了皇帝与士人的距离,使得皇帝的日常生活空间也离士人越来越近,士人文化也越来越能影响到皇帝的私人空间与生活,也更容易形成皇帝对士人文化的认同。

《历代帝王图》中皇帝戴着象征着士人化趣味的白纱帽33

30 参见钱穆:《国史大纲》,北京:商务印书馆,1996年,引论,14-页

31 参见徐冲:《中古时代的历史书写与皇帝权力起源》单元三第一、第二章,上海:上海古籍出版社,2012年,第127-153页

32 参见小林聪:晋南朝における宮城の構造と政治空間-入直制度と[内省]に関する一試論,试入森田武教授退官纪念会编:近世·近代日本社会の展開と社会諸科学の現在,东京:新泉社,2004年,第411-413页:晋南朝における宮城内省区域の展開ー梁陳時代における内省の組織化を中心に。《九州大学東洋史論集》35,2007年。转引自孙正军《制造士人皇帝——牛车、白纱帽、进贤冠》,《田余庆悬绳就是年诞颂寿论文集》,北京:中华书局,2014年

33 孙正军在《制造士人与皇帝——牛车、白纱帽与进贤冠》这篇论文里详细论证了白纱帽所折射出的皇帝对士人文化的认同

综上所述,由于士人文化的发展,具有独立审美意义的人物画、肖像画已经建立起来。因此过去的那些只局限与于“道德劝喻”的简单图画已经得到释放,而帝王的图像禁忌也已经随着时间的远去,以及大量士人画进行肖像画的创作而渐渐被冲淡。帝王由于对士人文化的认同与接受,也可能渐渐接受由士人们形成的具有审美、艺术趣味的绘画观念,因此允许人们为自己画像,并把自己的画像视为士人文化的一部分,而忘记了原来关于帝像禁忌的遥远传统。

二.佛教化对传统的冲击与帝王对佛教的接受

在东晋南朝帝像的发生学上,除了士人化与士人审美的觉醒外,佛教因素也应该加以考虑,因为佛教中固有的“偶像崇拜”、对形象的重视,随着其影响力的扩大势必会改变过去中国传统的图像禁忌,而且这种佛教化是在同一时代下与士人化相交织的。

1.佛像的传入和与士人的互动

佛像是佛教艺术的重要内容,佛教的传入自始至终就与佛像、偶像的传播密不可分。据陈传席的说法:“若从因果对待来看,应该说首先是佛教艺术传入中国,才标志着佛教传入中国。佛教又称‘像教’,是以艺术形象来宣扬宗教作用的。”34关于佛教与佛像的传入,文献记载颇多,多数都提到明帝,并且佛教传入的开端就与佛像有关,最正式的记载当属后汉书,其云:

“世传明帝梦见金人,长大,顶有光明,以问群臣,或曰:‘西方有神,名曰佛,其形长丈六尺而黄金色。’帝于是遣使天竺问佛道法,遂于中国图画像焉。”35

而且据陈传席先生的推定,佛像在中国民间则传入应该更早。36至少在东汉明帝时期佛教已经传入是无疑的了。之后关于佛像,《魏书·释老志》也记载:

“自洛中构白马寺,盛饰佛图,画迹甚妙,为四方式。”37

这段文字中表明了佛像“为四方式”开始在四方各地以此为模范而进行传播。此处可见自明帝之后佛像文化的传播已经开始兴盛。以偶像崇拜为特点而广泛传播的佛教文化势必会冲淡原有的图像禁忌。有关佛教和佛像的艺术特色和美术风格最早是天竺式的,有的学者认为这一时期的佛像有着希腊艺术风格。外域更为发达的人像艺术融入进中国文化之内,会使本土的人像艺术的荒漠逐渐接受这种新型理念,并不断学习、从此滋生出属于自身的人像艺术。更具体来说,佛寺佛像的大量扩张营建,势必需求更多的画工、雕塑工匠,在这种实践的需求下,中国的人像艺术形态以及观念也自然会随之发展。

34 陈传席:《陈传席文集》,郑州:河南美术出版社,2001年6月,第347页

35 《后汉书》卷八十八《西域传》,北京:中华书局,1973年版,第2922页

36 陈传席:《陈传席文集》,郑州:河南美术出版社,2001年6月,第382页

37 《魏书·释老志》卷一百一十四,北京:中华书局,1974年版,第3024页

佛像的传播是与中国士人的艺术实践相互交融的,中国士人的艺术创作也影响着佛像在中国的传播。在记载中,曹不兴是第一个绘制偶像的中国画家。蜀僧仁显《广画新集》记载过:“昔竺乾有康僧会者,初入吴,设像行道,时曹不兴见西国佛画仪范写之,故天下盛传曹也。”38这处记载透露出两个信息:第一,可见是士人开始参与佛像绘画;第二,可见当时佛像有着西域特色,是外地文化与本土文化相交融的一个产物。自曹不兴之后,士人绘制画佛像的记载可能由于师法传承等因素经常见于文献记载。顾恺之的《论画》里曾说过卫协画过《七佛图》。据《洛阳伽蓝记》里还记载荀勖甚至参与过佛像建造。39之后《历代名画记》里还记载过张墨、史道硕都擅长画佛像。上文提过明帝也擅画佛像,足见佛像艺术的影响深远,这也可以看作皇帝对佛教文化的喜爱的开端和佛教对帝王文化形成影响的一个重要标志。既然皇帝都开始认同并亲自参与佛像这种偶像崇拜形式,图像禁忌、人像禁忌的衰弱可见一斑。这也为之后有关帝王画像的首次出现奠定基础。

之后士人参与佛像形象建构的例子更多,最具代表性的是戴氏父子和顾恺之。二者的创作极大改变了原有的还未脱离强烈外遇风格的佛像形象,使之更富有中国文化特色,为后世所流传,极大地推动了佛教的中国化。戴氏父子是当时著名的隐士。戴氏父子改造了当时有强烈西方化特色的佛像,使其更有东方人的审美特点,成为后世佛像的楷模40。顾恺之对《维摩诘像》的创新,同样对当时和后世有着极大的影响。顾恺之用清瘦的形象来描绘佛像,使其符合当时士人的审美。这一理念后来得到了陆探微的发展,“秀骨清像”式的佛像更趋于流行。在此之后,还有张僧繇对佛像样式的改革,在这里不多赘述了。综上所述,我们能看出士人文化对佛教、佛像文化的接受与互动,士人也参与到佛教形象的构建中来,共同构成了当时的文化潮流。

38 转引自陈传席:《陈传席文集》,郑州:河南美术出版社,2001年6月,第385页。

39 “得金像一躯,可高三尺,并有二菩萨,跌上铭云:晋太始二年五月十五日侍中中书监荀勖造”转引自陈传席:《陈传席文集》,郑州:河南美术出版社,2001年6月,第385页。

40 《历代名画记》中写到自汉明帝时蔡愔取天竺国优瑱王画《释迦倚像》以来,至晋明帝、卫协“皆善画像,未尽其妙。洎戴氏父子皆善丹青,又崇释氏,范金赋彩,动有楷模。……其后北齐曹仲达,梁朝张僧繇,唐朝吴道玄、周昉各有损益……至今刻画之家,列其模范,曰曹,曰张,曰吴,曰周,斯万古不易矣”((唐)张彦远:《历代名画记》卷四,《钦定四库全书》,文渊阁 第0812册 0325a页。)据陈传席先生考证,这是因为之前的佛像有很强的西方风格,因此未尽其妙。而之后的为万世楷模、模范的曹、张、吴、周的佛像形式皆来自于戴氏。

2.皇帝对佛教的接受

在这种佛教越来越融入中国社会以及士人文化的情况下,皇帝接受佛教影响也是自然而然的。如上文所述,我们可以明晰地看见从明帝时期起,皇帝对佛教文化就十分喜爱了,因此到东晋中后期,皇室与佛教的联系自然更加密切。许理和在梳理东晋佛教发展脉络的时候说到:“在350—375 年间,佛教开始成了建康皇宫生活的特色。这无疑是何充及其同党褚氏家族在该世纪中叶支持佛教的结果。这一时期,邀请名僧到皇宫给王室或权贵讲经( 尤其是讲《般若经》)已成为一种时尚。而皇帝以个人身份列席开讲仪式也并不鲜见。”41这一时期,帝王皇室常常资助建造佛寺,或者在宫中主持法事。42据史书记载,这一时期皇后营建法寺的现象也非常多,有康帝诸皇后建延兴寺,穆帝何皇后建永安寺,还有记载在后宫中设佛像礼拜的43。而到孝武帝时期,佛教发展更盛,孝武帝本人以及皇后都与僧人有密切交往,常常主持法事活动,44并在宫内建立精舍45。甚至在孝武帝时期,僧尼一度得以干预朝廷政治事务。《晋书》卷六四《简文三子·会稽王司马道子传》记载:

“于时孝武帝不亲万机,但与道子酣歌为务,姏姆尼僧,尤为亲暱,并窃弄其权。凡所幸接,皆出自小竖。郡守长吏,多为道子所树立。既为扬州总录,势倾天下,由是朝野奔凑。”46

这甚至引得许多大臣的不满47。僧尼权势之盛亦能操弄人事任命。据《比丘尼传·简静寺支妙音尼传》记载,孝武帝对荆州刺史这样的任命,都曾征询僧人妙音尼的意见:

“殷仲堪时为黄门侍郎生,玄知殷仲堪弱才,亦易制御,意欲得之,乃遣使凭妙音尼为堪图州。既而烈宗问妙音:‘荆州缺,外问云谁应作者?’答曰:‘贫道道士,岂容及俗中论议。如闻外内谈者,并云无过殷仲堪。以其意虑深远,荆楚所须。’帝然之,遂以代忱。权倾一朝,威行内外云。”48

41 许理和:《佛教征服中国》,李四龙、裴勇等译,南京: 江苏人民出版社,1998 年,第221-222 页

42《比丘尼传》卷一《晋新林寺道容尼传》载:“(简文)帝深信重,即为立寺,资给所须,因林为名,名曰新林,即以师礼事之,遂奉正法。后晋显尚佛,道容之力也。逮孝武时,弥相崇敬。太元中,忽而绝迹,不知所在。帝敕葬其衣钵,故寺边有冢云。”( 王永平:《晋宋之间佛教僧尼与宫廷政治之关系考述》,《社会科学战线》2012年第5期。)

43 《晋书》卷三二《后妃下·康献褚皇后传》载:“及哀帝、海西公之世,太后复临朝称制。桓温之废海西公也,太后方在佛屋烧香,内侍启云‘外有急奏’,太后乃出。”

44 关于孝武帝即位后一再赠送钱财给竺道潜、竺法义、竺法汰等人办丧事及建造佛像,又随月支支昙龠法师、竺法旷法师“从受五戒,敬以师礼”等情况,许理和有细致考述,参见许理和《佛教征服中国》,李四龙、裴勇等译,南京: 江苏人民出版社,1998 年,第224 页。此不赘引。

45 《晋书》卷九《孝武帝纪》(北京:中华书局,1974年版,231页。):“(太元)六年春正月,帝初奉佛法,立精舍于殿内,引诸沙门以居之。”

46 《晋书》卷六十四《简文三子·会稽王司马道子传》,北京:中华书局,1974年版,第1733页

47 “今台府局吏、直卫武官及仆隶婢儿取母之姓者,本臧获之徒,无乡邑品第,皆得命议,用为郡守县令,并带职在内,委事于小吏手中;僧尼乳母,竞进亲党,又受货赂,辄临官领众。无卫、霍之才,而比方古人,为患一也。臣闻佛者清远玄虚之神,以五诫为教,绝酒不淫。而今之奉者,秽慢阿尼,酒色是耽,其违二矣……尼僧成群,依傍法服。五诫粗法,尚不能遵,况精妙乎! 而流惑之徒,竞加敬事,又侵渔百姓,取财为患,亦未合布施之道也。”(《晋书》卷六十四《简文三子·会稽王司马道子传》,北京:中华书局,1974年版,第1734页。)

48 转引自王永平:《晋宋之间佛教僧尼与宫廷政治之关系考述》,《社会科学战线》2012年第5期

综上所述,我们可见这一时期帝王对佛教接受的程度之深,甚至可谓痴迷。而我们第一位画皇帝像的顾恺之所生活的年代(348年-409年)正对应上述许多皇帝的在位时期,正是皇帝十分崇信佛教的时代。在佛教氛围如此浓厚的情况下,遥远的图像禁忌很自然地也应变得淡漠,因此这一时期皇帝像的出现就并不奇怪,也完全行得通了。之后南朝的历任皇帝依然都十分崇信佛教,因而南朝时期的些帝王肖像画也一直层出不穷。

龙门石窟皇帝礼佛图线描图

采自水野清一、长广敏雄《龙门石窟の研究》

肆

结语

总结下来,我们可以看到在中国的传统中原文化中,人像艺术一直是被忽视的,甚至是由于某种“人形方术”、“图像禁忌”而有意忽视的。而到魏晋时期随着士人化特征的发展和佛教的传入,使得中国文化中对于绘画、人像艺术的态度和观念发生变化,这种变化使得皇帝身在其中也主动的接受,因此也使得皇帝像开始在东晋南朝的历史中出现,甚至使之融入进整个中国文化的传统中来。在这个过程中我们可以发现中华文化的发展既有其内在发展的逻辑的一面,更不乏与外来文化不断交融、兼收并蓄的一面。希望这些历史事实能为现在这个,对我们来说仍然是陷于“文明选择方向”、“中西之争”的思想尘暴的时代提供一些思考的材料。

来源:长于勘史司