结 局

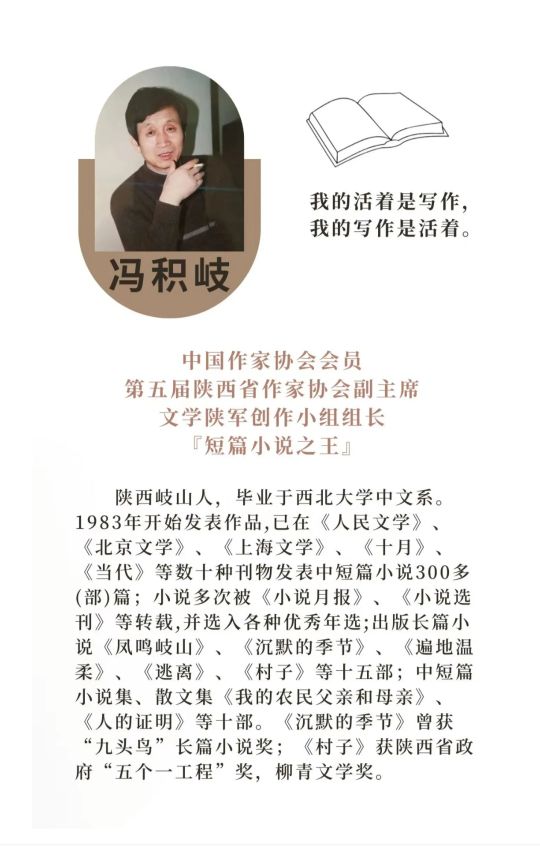

文/冯积岐

他们是黄昏时分赶到黑山梁脚下的。父亲左手抓住车辕,右手举着鞭子晃动。父亲给后面的德胜说,吆快点,你们吆快点。父亲的嗓子已经很破了。听见父亲的吆喝,岗岗睁开眼睛去看黑山梁,黑山梁仿佛一块馒头。三辆木轱辘大车在山路上爬动着。

“撂两口袋粮食放你们过去!”

蜷缩在粮食口袋上的岗岗爬起来看时,只见有几个人从豁口里钻出来了。

三辆大车几乎是同时刹住了。父亲的鞭子僵在右手里,不再晃动。德胜干咳了几声,咳嗽声有点勉强。岗岗瑟缩着身子,不敢动。

“撂两口袋粮食放你们过去!”

喊话的是一个络腮胡子。络腮胡子平举着一把谷叉。父亲看见塄坎上站着四个人:两个像他的儿子一般年龄的少年,一个络腮胡子和另一个络腮胡子的谷叉上分别挑着一副老态。父亲似乎已经看穿,他们被饥饿逼到了墙角,唯有褴褛的衣服硬撑着一副人样。德胜和祥儿向父亲这边聚拢而来。僵在父亲手里的鞭杆动了一下。

四个人一齐走下了塄坎。

“撂两口袋粮食放你们过去!”

谷叉向父亲刺来了。父亲一闪,谷叉从父亲的耳边擦了过去。一个络腮胡子扑倒在地,半晌没有爬起来。父亲扬鞭向另一个络腮胡子的耳轮上抽去,他弹跳了一下,又来刺父亲。父亲照准他的手臂猛抽,络腮胡子动情地叫了一声,谷叉掉了。父亲给德胜和祥儿说,打!打这几个土匪。德胜和祥儿从车上抽出了镰刀和木棍。岗岗目睹着父亲保卫粮食的顽强和对四个庄稼人的无情。

四个人掉头向塄坎上跑。

父亲从德胜手里要过镰刀。父亲伸出大拇指在镰刀上试了试刃口,父亲大概觉得刃口还可以就向手心里唾了一口唾沫。父亲一扬手臂,随着尖锐而锋利的响声镰刀飞上了塄坎。岗岗看见,一件平常的农具恰如其分地挂在了人的脊背。在塄坎上的惨叫声中岗岗将头埋在了被子中。

父亲他们以得胜者的姿态出现在塄坎上,父亲的镰刀安然地躺在茅草中。父亲拾起了镰刀,镰刀上有了血。父亲将镰刃在衣服袖子上抹了两抹试图将血迹抹去。血染上了父亲的衣服袖子。父亲随身携带着血迹又上路了。岗岗睁开眼又看见了挂在肉体上的农具。

天黑尽了。月光含混不清。三辆木轱辘大车停在了转弯的平坦处。父亲掂着带血的镰刀去坡地里割柴草,镰刀搅动了呛人的血腥和土腥。祥儿支好铁锅之后打水去了。德胜从车上提下来一条麻袋,麻袋里装着蔓青菜和蔓根。岗岗踉跄着朝支锅的地方走去。

父亲点着了火煮野菜。德胜和祥儿的目光贼亮贼亮地看着大车上的粮食口袋。十天的干粮七天就吃完了,四个人用野菜对付粮食的诱惑。

德胜说:“三哥,车上的黑豆能不能.....”

父亲说:“不行,一颗也不能吃。”

祥儿说:“吃多少我们回去还多少。”

德胜说:“岗岗才十五岁,娃受不了。”

父亲说:“受不了也得受。”

德胜不再请求父亲,他决然地向装黑豆的大车走去了。父亲说,德胜你回来。粮食的气息在德胜的胸腔里愉快地漾溢着。父亲说,德胜你不能胡来!德胜和粮食的距离越缩越短。德胜走到大车跟前去将手伸向了沉默的粮食口袋。冷不防,父亲一鞭子抽来,德胜一声尖叫,犹如斑驳的墙皮从父亲责任的高墙上剥落了。

蔓青菜的气味在三辆木轱辘大车周围盘旋着。

黑山梁平静如水。

德胜说:“那个娃娃,年龄和岗岗差不多。”

祥儿说:“镰刃扎进脊背怕有三寸深。”

父亲说:“菜把你们两个的屄嘴都捂不住?”

德胜说:“娃怕活不长久了。”

父亲说:“德胜你住嘴不住嘴?”

德胜扭过头去似乎看见,父亲一只手托住粗瓷碗,一只手去摸鞭子,他将话语和蔓青菜一同咽下去了。岗岗困难地嚼着苍白的蔓根。

黎明时分,三辆装着粮食的木轱辘大车爬上了黑山梁。冷风在山顶上铺排着。岗岗趁父亲不注意的时候用手指头在粮食口袋上抠,粮食口袋上抠出了铜钱大的一个眼。岗岗向嘴里扔了几粒黑豆咀嚼着。父亲回过头来看见儿子正在向嘴里扔黑豆。岗岗慌忙收回去了手。

叫你偷着吃!

父亲第一鞭子抽来,岗岗只是将身子向一块儿缩了缩,他的招架毫无款式。父亲第二鞭子抽来,岗岗不动弹,眼神木然地看着远处的秃山。父亲抽下去第三鞭子,岗岗恍惚听见冬天的清晨从父亲的鞭梢子上断裂了。岗岗无从知道父亲抽他三鞭子的时候是怎么想的。岗岗从大车上滚了下来之后毫无目的地在山地里奔跑着。他弄不清他是从哪里来的又要跑到哪里去,因此,他的躲避就十分荒唐。德胜一看惊魂不定的岗岗一把将他抱住了。

叫你偷着吃!

岗岗离开了父亲。岗岗离开了父亲的那辆大车。岗岗爬上了德胜那辆装着黑豆口袋的木轱辘大车。德胜说:“你冷不冷,岗岗?"岗岗说他不冷,他有点热。德胜脱下了身上的烂羊皮褂子捂在了岗岗的身上。岗岗睁开眼又看见了挂在肉体上的农具。

父亲是下坡的時侯看见那个姑娘的。横躺在山路上的姑娘仿佛失去了色泽的烂被子。父亲从她的鼻尖上发现了她是个女人不是烂被子。就在父亲刹车的同时德胜和祥儿不知道出了什么事也刹住了车。德胜和祥儿走到父亲跟前的时候,父亲已经把那个姑娘抱上了他的大车。

父亲说:“是一个女孩儿。”

德胜说:“怕有十七八了?”

祥儿说:“是个大姑娘了。”

祥儿伸长脖子想去看看父亲抱上车的女人是什么模样,父亲斜睨了祥儿一眼说,没事没事,快赶路。父亲一甩鞭子,木轱辘大车发出了温情的响声;几代人使用过的老车承载着意味深长的悬念在山路上弯曲着。

父亲又开始晃动鞭子了。他问车上的女人:你是哪搭人?没有回答。车轱辘在山路上碾出的响声零乱而冰凉。父亲又问:你叫啥名字?还是没有回答。父亲回过头看时,只见那姑娘的下巴支在粮食口袋上,伸开两臂抱住粮食。父亲忽然明白了:她为什么不说话。父亲果断地刹住了车,他对德胜和祥儿说,歇会儿再走。

父亲从车上取下来了铁锅。岗岗注视着父亲的举动,对他百思不解:莫非父亲要给他们煮黑豆吃?父亲支好了铁锅取出了一只粗瓷碗:粗瓷碗毫不犹豫地伸向了粮食。德胜和祥儿分別叫了一声,他们的叫声中浸染着救命似的感激。父亲冷漠地斜视了德胜和祥儿一眼,眼角里匀出了点余光给儿子,那一刻,父亲的表情诡秘而美丽。

铁锅里响动着黑豆仿佛一面黑色的旗帜,岗岗以及两个车夫被召唤在黑旗之下。他们谁也没有嗅得出黑豆陌生的气息中包含着父亲没有道明的目的,直至黑豆煮熟了他们才发觉粮食对他们的欺骗和捉弄,父亲将黑豆从铁锅里捞出来一粒不剩地装进了一条粗布口袋,父亲提着粗布口装走向了他的大车,父亲将装着黑豆的口袋递给那个姑娘,父亲给那个姑娘说,黑豆是给你的,你吃去。

煮毕黑豆的黑汤里煮上了蔓青菜。

德胜和祥儿对父亲怒目而视,他们谁也不愿意接受黑豆的虚幻。不接受也得接受。岗岗吃力地看着父亲,他不知道父亲给那个姑娘吃黑豆时是怎么想的。

德胜说:“三哥,岗岗已经饿得不行了。”

祥儿说:“你也太绝情了,岗岗是你的亲儿子。”

德胜说:“三哥,你不是我们的三哥了。”

祥儿说:“你给那个女娃吃黑豆划不来。”

父亲一拳头打碎了德胜和祥儿刚刚酝酿成熟的愤怒。祥儿抱住了父亲的腿,德胜给父亲使了个绊子。父亲被绊倒了,三个人搂抱在一块儿,在茅草地里滚动着。他们从铁锅上滚过去,滚过牛屎和羊粪,滚过黄土和石头。他们都吭哧吭哧地喘着,都噢号噢号地叫着,都试图制服对方。岗岗趁此机会捡起埋在火堆中的蔓根一口一口地吞食着。木轱辘大车上的姑娘有滋有味地吃着黑豆。

父亲挣脱了德胜和祥儿。德胜和祥儿站在三步以外冷眼看着父亲。父亲用手沾了沾嘴唇上的血,血腥之气清醒着父亲一时的迟钝。他拾起了鞭子。“叭叭“两声,德胜被打翻在地。“叭、叭”两声,祥儿的叫声里含着屈服和尊命。父亲将鞭子插在车辕上,他拍了拍手,嘿嘿地笑了两声:驴日的,还想和你三哥较量?德胜和祥儿此刻只能是一个漂亮的车把式。

三辆木轱辘大车下了黑山梁。

岗岗躺在另一个世界里听见德胜在老远地呼喊他。德胜说,岗岗,快到县城了,到了县城就有黑豆稀饭吃了。岗岗用他的方式走进德胜的意识向德胜传达他十五岁的最后:他的五官极不周正,均匀的摆市被残酷地破坏了,眼睛鼓出来,两腮塞满了黑豆,嘴唇没有合拢,乌青的嘴象掰开的石榴骨朵。黑豆犹如石榴粒一样一颗挤压着一颗。德胜猛地刹住了车抓住岗岗摇晃,他想摇醒一个已将饥饿挂起来的少年。德胜再一次看了岗岗一眼猛然间明白了:岗岗不可能再醒过来了。他是被生黑豆塞死的。

德胜失声往前边吆喝:“三哥,你快来呀。”

走在前边的父亲在德胜吆喝了三声之后才刹住了车,父亲要向倒走,趴在车上的那个姑娘不叫父亲走,她说她害怕。父亲说,不要害怕,有我在你就不用害怕了。

父亲来到了德胜的大车跟前,他伸出了粗糙的手在儿子的眼睑上去捋。也许对父亲来说,可怕的不是儿子变了形的脸而是他的眼睛,儿子的眼睛没有扭曲没有失真,满眼盛着茫然和失望,不死的眼神吓住了父亲。父亲捋了捋,儿子的眼睛还是没有依从父亲。父亲流泪了。父亲之所以叫儿子去跟车是因为跟着跑一趟能赚回来一些黑豆的。进山的时候,儿子吆着空车,父亲舒服地睡了一路,父亲无可奈何地给儿子说,岗岗,这是教灾粮,你怎么能够叫它撑死呢?父亲又想到了他的责任,对于儿子来说,父亲肩上的责任是神圣的。

父亲走到了他的大车跟前,趴在车上的姑娘问父亲:

“出啥事了?”

“人死了。”

“谁死了?”

“岗岗。儿子。”

父亲他们从西门进了县城。

街道上的灾民一见父亲他们拉着粮食就围拢上来了,他们咂着舌,唏嘘着。父亲鼓足了劲,连续甩了三个响鞭,街道上扬起了尘土,车和人全都埋在了灰白色的尘土中,埋在了土腥味中。

父亲将粮食交给了救灾机构的领导。父亲如实地告诉领导:大约损失了五斤黑豆。父亲低下头去等待着处罚。也许是领导已经知道父亲的儿子是为什么而死的,就给父亲说,你儿子的脚费照旧付给,另外再奖你一斗黑豆。父亲一听,感动了,他张大嘴巴打了一个喷嚏,又打了一个喷嚏,他想哭,哭不出来。

领导走到那个姑娘跟前去,看了看她的眉眼,说你留在城里,不会叫你饿肚子的。那个姑娘躲在父亲的身后,拉住父亲的衣袖说,我要跟他去。

父亲赶着大车出了县城东关。车上装着儿子的灵魂和三斗黑豆,还有那个姑娘。

回到家中,那个姑娘从头到脚认真地清洗了一遍。父亲将岗岗生母在世时的一身棉衣给她换上之后才发现,姑娘是十分漂亮的,动人之处全集结在鼻尖上。她不是十七八,而是整整二十岁。

岗岗用不灭的眼睛看着父亲和他的妻子,看着父亲和父亲们的本身,看着烟一般的岁月在流逝。

父亲将他的鞭子挂在厦房的檐墙上,鞭杆上叠印着父亲的大手,一只又一只。

原载1996年9期《作品》