曾经失明过的唢呐王三

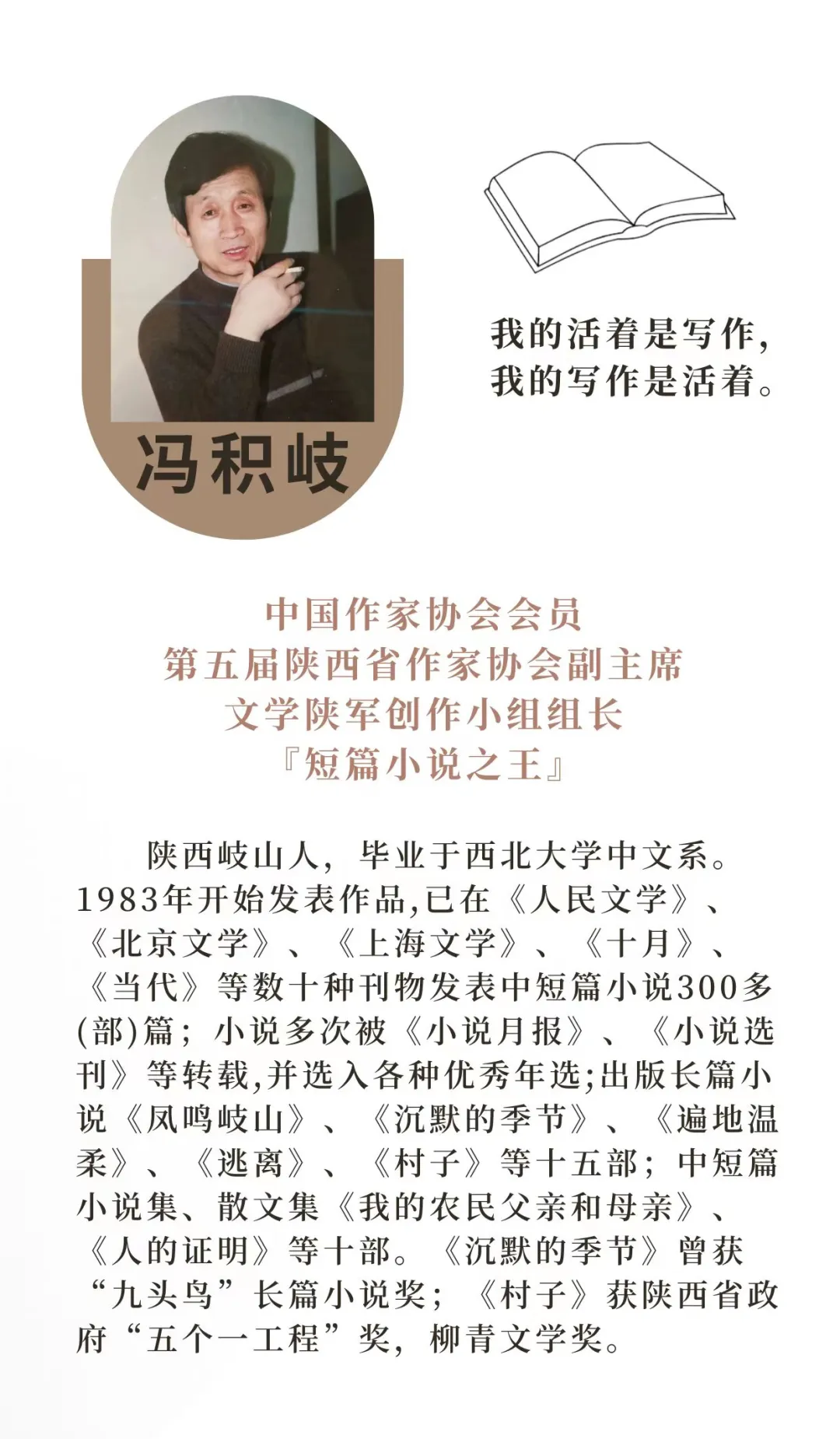

文/冯积岐

唢呐王三的突然失明是在清明节的前一天。王三随着他的吹鼓手班子从陈村回来之后将那把黄铜唢呐放在柜子上向屋外走去,他的左脚被门槛绊了一下,王三这时候才觉得,他看不见门槛了,屋外的空间仿佛悲凉的唢呐声一般,是黑沉沉的一团。王三收回脚,退回屋子里,屋子里同样是黑沉沉的一团:土炕、木箱、凳子以及他所熟悉的所有的简单摆设都看不清了。王三努力地睁了睁眼,他看见他那把黄铜唢呐沉睡似的躺在柜子上,王三撵着黄铜色走到柜子跟前去准确无误地抓住了唢呐,黄铜唢呐被他的双手摩挲得锃光发亮,王三将唢呐又放在了柜子上,他分明看见唢呐那平静的姿势和深沉的色泽。由此,王三觉得,他的双目是明亮的。他拧过身去又向屋外走,屋子里漆黑一片,他只走了几步,左脚又被门槛一绊。王三就摸着墙出了屋子,站在房檐台上娘啊娘啊地喊叫。

王三的母亲从厨房里匆匆地走出来,她一看,儿子呆呆地站立在房檐台上呆呆地看着天空,就问王三,娃呀,你是怎么了?王三很小心地向前走了两步,他伸出了双手在母亲身上摸动着,王三说,娘,我咋看不见你了?王三的母亲去看王三,王三的眼睛并没有什么异样,眸子还是那么黑那么亮。王三的母亲十分惊诧,她问王三,你是啥时候看不见的?王三说刚才。王三说他从陈村回来的时候一路上还能看见田地里碧绿的麦子和路旁挺拔的杨树以及路上烧纸上坟的行人。王三的母亲就搀扶着王三到屋里去。王三的母亲说,王三你小心门槛。王三毕竟没有习惯在黑暗中生活,他抬脚时还是被门槛绊了一下。进了屋,王三一眼就看见了柜子上的唢呐,他依旧准确无误地一把抓住了唢呐。王三的母亲十分奇怪,就问王三,你能看见你的唢呐?王三说能。能看见娘吗?王三说,看不见。王三的母亲一想就想到了清明节,想到了王三招祸的种种可能是和这个节日的不祥分不开的。王三的母亲吩咐王三到炕上去躺下,她端来了一碗凉水,拿来三根筷子,抓了一撮小米一撮麦面:王三的母亲化了香裱,念着咒符,起送着附在王三身上的黑暗。但王三确实是失明了。王三到县城到省城的眼病医院里跑了好几次,药也吃了,针也打了,眼药水也点了,王三的失明并未得到根治。医生们也说不清王三失明的原因。王三失明那年才十九岁。

从光明一下子跌进黑暗,王三有一个熟悉的过程。走路时,他依靠手中的那根竹竿向前打探,双脚跟着鸡啄食似的竹竿小心翼翼地迈动。如果没有竹竿,他必须先伸出双手比画似的触摸。双目失明使王三的嗅觉听觉触觉味觉变得极其敏锐。在暮春初夏的一天,王三吹唢呐回来,他一进屋就对母亲说,楼上有一只死老鼠。王三的鼻子吸了吸,说在东南角。母亲搬来木梯上到楼上去一看,木板楼的东南角果然有一只死老鼠。母亲就问儿子,你咋知道的?王三若无其事地说,我能看得见。

王三一如既往地跟着他的吹鼓手班子去吹唢呐。王三一如既往地走在唢呐队伍的最前边。他不要别人指引,也不用竹竿探路:擎在眼前头的那把黄铜唢呐如同灯笼火把照亮了他前边的道路,他甚至能看见从唢呐口里偶尔滴下来的一滴口水。王三完全沉浸在嘹亮悲怆的唢呐声中了,仿佛那唢呐声使他重见光明。而王三觉得,失明与否和他的声音世界无关,声音对于盲人和双目明亮的人来说是没有什么两样的。

从墓地上回来,开始坐席了。吃到中间,王三的同伙故意捉弄王三,当王三拿起筷子去盘子里夹菜时,同伙就将盘子拿到了一边,王三的筷子在席桌上空点了一下, 筷子戳到席桌上的声音如同敲鼓一般。王三就将筷子放下,只吃白面馍馍。同伙说,王三,你吃菜呀。王三说,没有菜,不要哄我了。王三的同伙吭哧笑了,他们将盘子放在原来的地方叫王三吃菜。王三还是不动筷子。王三还是说同伙在哄他。王三觉得桌子上没有盘子,他就不动筷子。王三的同伙以为王三失明后脾气变得古怪了,以后就再也不捉弄他了。可是,他们就不知道王三是怎么想的。在王三看来,他没有看见也没有感觉到就等于没有。他不能拿筷子去没有中戳。

王三对他的突然失明并不悲伤,他甚至觉得,让他猛然间睁开眼睛他可能还难以适应呢。半夜里,王三从炕上爬起来,拿着唢呐到村外的高坡上去吹,冷寂而凄苦的唢呐声将全村人从睡梦里惊醒,他们很难入睡了,想法似乎拢在了一起:王三这孩子多可怜呀,年轻轻的就什么也看不见了。王三的母亲从院门里出来,走上高坡,他拽着王三的衣袖,叫他回去睡觉。王三 不。王三的母亲说,晚上是睡觉的时间,你天明了再吹。王三淡然地说,一样。 王三的母亲看着蹲在月亮地里的王三,心中滋生的悲哀弥漫了夜晚,可怜的儿子怎么能够说白天和晚上一样呢?母亲看不清儿子失明之后心中的黑暗和光明。王三听见母亲在低声哭泣就说,娘,你哭啥哩?我不是好好的吗?王三的母亲止住了泪,她说,娃呀,娘真为你发愁哩。王三嘻嘻一笑,有啥可愁的?我看不见有啥不好?王三一直吹得整个村庄在摇摇晃晃才回家睡觉去了。

王三将唢呐放在了柜子上,他爬上了炕刚躺下,就听见一阵低语,叽叽喳喳的,听不清。等他听清时,原来是柜子上的唢呐在说话。

唢呐说:“王三,你知道现在是啥时候吗?”

王三说:“我不知道。”

唢呐说:“你不知道,我说给你听。”

王三说:“不用你说,我不想知道。”

唢呐说:“你看不见就自己哄自己。”

王三说:“就是我能看见月亮很大,星星很繁顶什么用?还不是眼睛在哄我?”

唢呐说:“外面的月亮本来就很大,星星本来就很繁,怎么能说是眼睛在哄你?”"

王三说:“我们的眼睛看到的不会是本来的样子,如果人的眼睛能看到本来的样子,人就该成为瞎子的。本来是什么样子?你本来就不能说话,不也说话了吗?”

唢呐被王三问得张口结舌。它在木柜上滚动了一下,不再说什么了。唢呐王三看着他那把黄铜唢呐,一点儿睡意也没有了。

王三对流逝的时间有着惊人的麻木和迟钝,王三和其他盲人的最明显的区别就在于此。王三的母亲给王三说,你已经二十四岁了,到结婚的年龄了。

王三是在突然失明以后的第五年正月里结婚的。王三的媳妇是王三的大舅从雍山里领来的一个甘肃女人。相亲的过程极其简单。王三笑着问他的母亲,娘,我的媳妇是不是女人?王三那貌似揶揄的口气里有一股深刻的酸楚。母亲听罢,欲笑不能欲哭无泪。在母亲的请求下,那女人叫王三用双手在她脸上做了短暂的触摸。女人的头发、鼻子、眼睛以及嘴巴从王三的手底下流过去之后,王三袖了双手站在了一边。 从王三手底下流走的并不是一个女人所具有的五官, 而是十分庞大的盲目,王三明白。王三无可奈何地笑了笑,点点头。 王三的结婚仪式可以说是一帆风顺, 王三的失明并没有给婚礼带来麻烦或阻碍:王三的吹鼓手班子将唢呐从清早吹到了黄昏,美丽的唢呐声填充了所有的空间和时间,盲人的缺陷被动人的乐声遮掩了。

其实,对于王三来说,新婚之夜仿佛装在盒子里一般,他妄图打开它,却无法打开。即使他打开又能得到什么呢?既然他看不见新媳妇的动人之处,也就等于即使她是动人的,也不能使他激动。在这个本该充满柔情蜜意的夜晚,王三并不甘心,他妄想用新媳妇的回答来满足自己美好的渴望。

王三问:“你说,你好看呀不?”

女人答:“嘻嘻。”

王三问:“你的身上得是很白?”

女人答:“嘻嘻。”

王三问:“你的眼睛是杏仁眼,得是?"

女人答:“嘻嘻。”

女人用不可捉摸的笑声回答了王三,回答了新婚之夜。王三用想象补充他的女人,在他的想象中,属于他的媳妇虽不是光艳照人也该是端庄漂亮的:瓜子脸,睫毛鸟黑,端正的身段,修长的双腿,皮肤白皙而光洁。王三只是否认他看不到的空间和物体,并不否认他的想象,他在想象中充实地生活着。为了证实他的想象和存在之间并无多大的距离,王三背着他的女人去问唢呐。王三将他想象中的女人给唢呐描述了一番。

唢呐听罢,朗声而笑。

王三间:“我的女人不是那般模样?”

唢呐说:“你那样做没有必要。”

王三间:“为啥说没有必要?"

唢呐说:“你不是说你看不见就等于没有吗?你为啥要为没有的事情耗费心智?”

王三说:“我不是为没有的事情耗费心智,我的女人就该是那般模样。”

唢呐说:“那你为啥还要怀疑自己?你就应该信心十足地居住在你自己里,生活在你自己里。”

王三受到了唢呐的鼓舞,他排斥了想象的疑虑,在想象中和自己的女人欢愉地相处着,将男女间的事情做得有滋有味。

一年里,王三和他的吹鼓手外出的时间加起来将近十个月。十个月的收入抵得上一个木工或瓦工一年的收入。王三将钱给女人的时候,女人咯咯地笑了,王三从女人的笑声中想象她的年龄。

王三和女人结婚后的第二年冬天里,女人生下了一个男孩子。王三又开始想象他的儿子是什么模样。他给女人描述他想象中的儿子,女人问他,你得是能看见?王三十分满足地笑了笑。他拿着唢呐蹲在村外的高坡上整整吹了一个下午。唢呐声像槐花般飘飘扬扬。

树叶绿了又黄了,庄稼收了又种上。季节对王三并没有多大的刺激。王三似乎记不清时间是怎么流逝的。在某年春天的一个晚上,王三一觉睡醒之后,他抬眼一看,窗纸上爬动着淡淡的月光,房间里有着朦胧的亮色。多少年了,黑夜和白天,屋内和屋外在他的意识中都是一样的,都处在黑暗的模糊状态中。双目突然明亮使王三大吃一惊,他跳下炕去,拉开门闩,站在院子里抬头看天。天上的星星稀稀落落的,月亮已经偏西了,院子里的房屋、树木、猪圈影影绰绰。王三证实了自己的视觉恢复到常态以后,刚才泛上来的惊异消失殆尽,他变得出奇的冷静。他回到自己的屋子里,借着淡淡的月色,扫视了自己居住的空间,目光就停留在炕上熟睡的女人和孩子身上了。他抓住女人赤裸的双臂将女人提起来,女人从睡梦里被惊醒了,她惊恐不已地看着王三。王三问女人,你就是我的婆娘?女人说,你和我睡了这么些年,不知道我是你的婆娘?王三又去看那孩子,王三看了几眼之后问女人,他就是我的儿子?女人说,你若不承认,他就是嫖客的。王三从他想象的巅峰上跌下来了,美丽的想象被摔得粉身碎骨。王三慌里慌张地敲开了母亲的门。母亲不知出了什么事,睡眼惺忪地看着王三。王三问他的母亲,炕上睡的那女人就是我的婆娘?母亲平静地说就是。孩子呢?孩子是你的,不会错。王三离开母亲,走进自己住的屋子,他掂着唢呐,出了院门。

王三蹲在村外的高坡上开始吹唢呐。没有间隙失却节奏的唢呐声流水似的流进这家庭院,又从那家庭院流出来,漫过了整个村庄,浸泡着难堪的岁月。一村人被王三的唢呐声从睡梦里驱赶出来,他们在各自的屋子里说着一句同样的话:可怜的瞎眼王三。王三一直吹到月 色黯淡,星星跌落。他用嘶哑的声音对唢呐说,你告诉我,我屋子里的女人是不是我的婆娘?还有那个男孩子。他连问三遍,唢呐一声不吭,沉默无语,唢呐不再和他对话了。王三将唢呐从高坡上摔下去,他举起拳头在自己的眼窝上猛捶。当一阵针扎般的疼痛从双目传遍全身之后,王三从高坡上摔下来了。王三跪在地下摸揣着。他摸到了自己那把唢呐。唢呐那锃亮的色泽和安详的躺势,王三再也看不清了。黎明前的光亮和往昔一样处在了黑暗之中,这似乎是王三所期待的。王三一只手捏着唢呐,一只手触摸着前方,走回了家。

同样是在清明节的前一天。王三给邻村一家送葬的吹毕唢呐,用竹竿引路回村。依靠唢呐灿灿的色泽引路的日子一去不复返了,唢呐处在了黑暗之中。

王三走到沟口,他的同伙叮咛王三小心点。王三说没事没事。话音刚落,王三就从沟口翻到沟底里去了。等他的同伙大呼小叫地顺路撵下去的时候,王三已经没气了。他的身上没有多少伤,双目圆睁,那把黄铜唢呐还紧紧地攥在手里。

——原载1997年2期《人民文学》

1997年4期《小说选刊》转载